教育活動等の紹介

不定期ではありますが、このページでは、日々の教育活動を中心に、本校主催の研修会報告、卒業生の活躍などを紹介していく予定です。

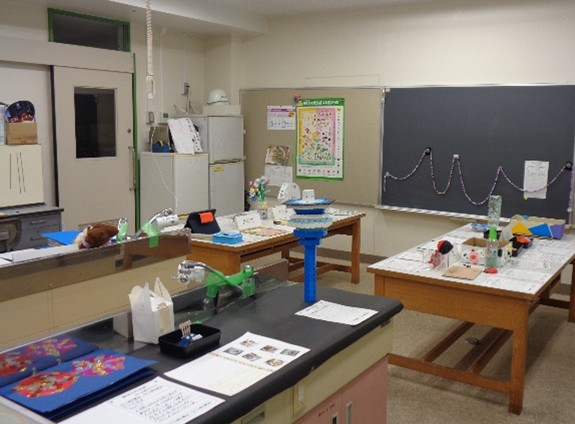

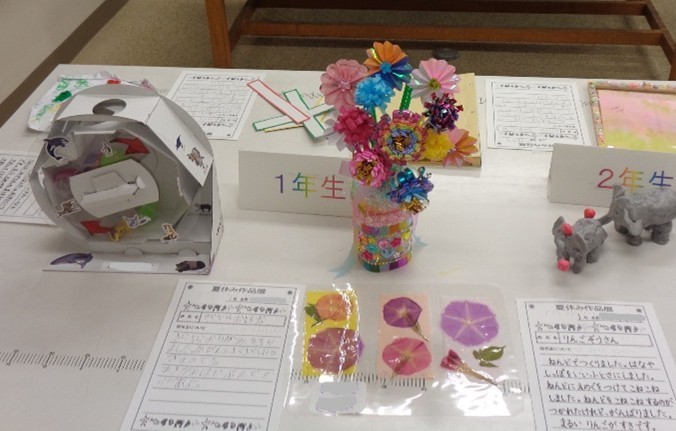

夏休み作品展(小学部)

9月4日(木)から9日(火)に家庭科室で夏休み作品展を行いました。自分の好きなことや興味があることをテーマにした作品や夏休みの出来事を表した作品など、個性溢れる作品がテーブルに並びました。様々な素材や方法で表現した作品には、それぞれの努力と工夫が感じられ、どの作品もとても素敵でした。児童も友達の作品についての説明を読んだり、作品一つ一つを見たり触ったりして、関心を寄せながら鑑賞することができました。

|

|

(2025年10月28日)

全国大会報告会を開催しました

9月1日(月)、本校体育館にて「第9回全国盲学校フロアバレーボール北海道大会」の報告会を開催しました。

中学部・高等部・専攻科の生徒が参加し、大会に出場した選手たちを花道で温かく迎えるところから会は始まりました。

校長先生からは、大会の総括とともに、生徒たちの健闘を称えるお言葉をいただきました。続いて、チームを代表して、攻守で活躍した専攻科の生徒と、大会MVPを獲得した高等部3年生が、それぞれ大会に臨んだ思いや振り返りを語ってくれました。「良いプレーができたのは仲間のおかげです」という言葉が印象的で、全国大会を通じての人間的な成長も感じられました。

これからも、生徒一人ひとりの挑戦と成長を、学校全体で応援していきます。

|

|

|

(2025年10月6日)

小学部3年生 校内宿泊体験学習

7月4日(土)、5日(日)に校内宿泊体験学習が行われました。この日に向けて、布団敷きやお風呂の入り方の練習を行ったり、レクリエーションの内容を考えたりと様々な事前学習に取り組んできました。子どもたちもこの日を楽しみにしていたようで、当日が近づくにつれて子どもたちの期待感も高まっている様子がありました。

一日目の開校式では、「自分のことは自分でできるように頑張りたいです!」「布団を敷くのをがんばります!」などそれぞれの個人目標を発表しました。入浴では、大きな湯舟に浸かって一日の疲れを癒したようでとてもリラックスした様子でした。夕食は自分たちで考えたリクエスト献立。みんなで選んだ夢の献立に笑顔が溢れていました。

二日目では、夏を意識したスーパーボールすくいやすいかわりゲーム、かき氷づくりを行いました。冷たい氷をじっくり見たり触ったりして確かめ、かき氷機を使ってガリガリと自分たちで削っていきます。2日間がんばった後に食べたかき氷は、特別おいしかったようです。閉校式では、「寄宿舎の大きなお風呂に入ることができたことが楽しかった!」「かき氷が冷たくておいしかった!」「スーパーボールすくいで最高記録が出た!」「あっという間に終わってしまったので、また泊まりたい!」とそれぞれの感想を発表しました。感想から、体験学習への達成感や満足感が溢れていました。

この2日間、自分のことは自分で行ったり、周りの友達や先生と一緒に取り組んだりと、またひと回りたくましく成長した子どもたち。これから、さらにたくさんの経験を積み重ねて大きく成長していってほしいと思います。

|

|

|

(2025年9月19日)

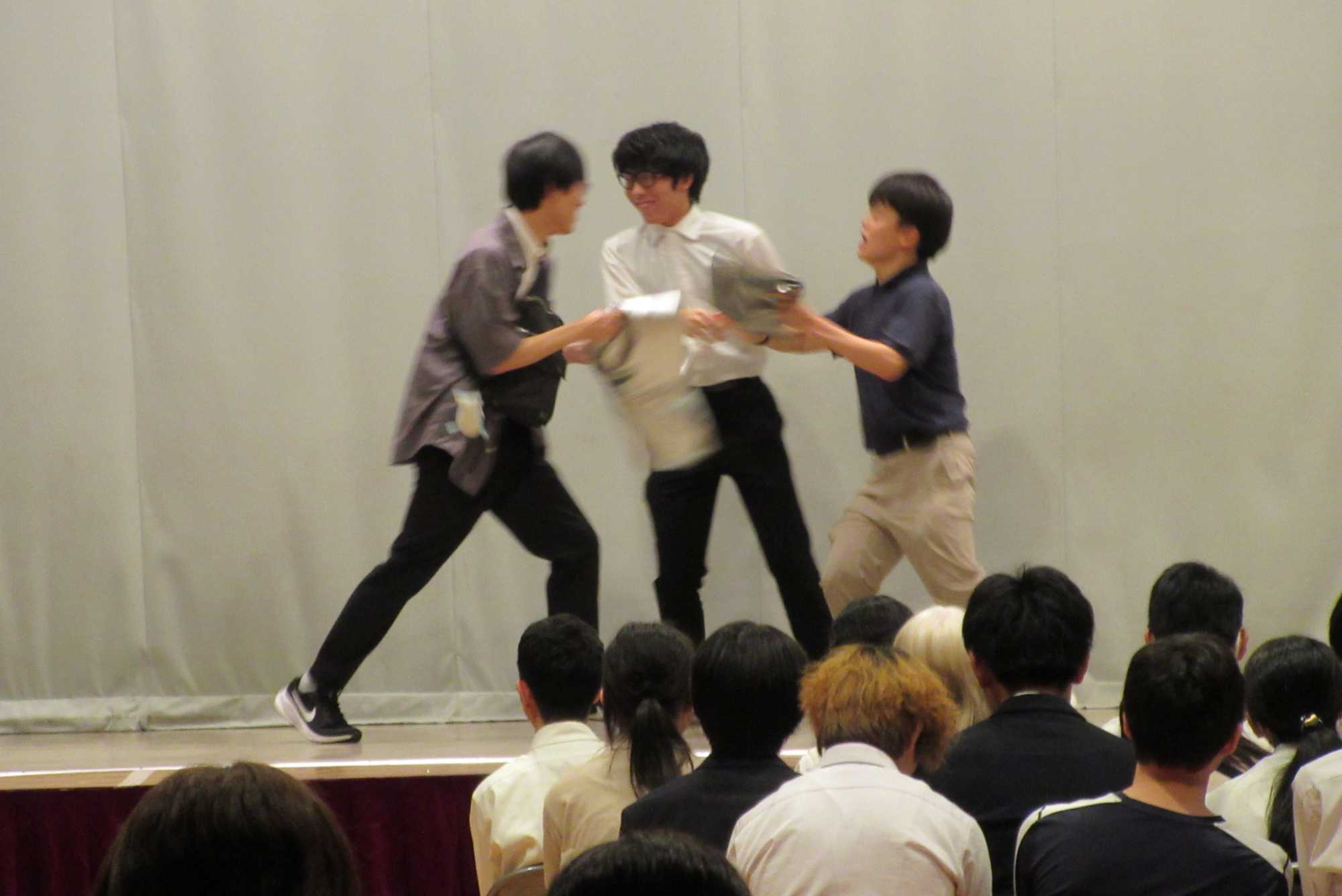

高等部文化祭を開催しました

令和7年7月12日、令和7年度高等部文化祭を開催しました。今年度は、高等部の保護者に加え、中学部の希望生徒とその保護者も来場し、多くの方々にご参加いただきました。

今年のテーマは「きらめけ!そして彩れ!青春の光をみんなの笑顔で」。各クラスでアイデアを出し合い、思いのこもったテーマに仕上げました。

午前中は、文化祭実行委員が企画した全体ゲームと、学年ごとの舞台発表を実施。ゲームでは、学年を超えたチームでスリーヒントクイズやイントロクイズに挑戦し、笑いや歓声があふれました。舞台発表では、サスペンス劇やユーモラスな演劇、合唱など、各クラスの個性が光る演目が披露されました。

9時から14時までの展示会場では、調べ学習の成果や修学旅行のしおり、自己紹介・部活動紹介の動画を展示。また、マスコットキャラクター「ツクバード」と写真が撮れるフォトスポットも人気を集めました。

午後は、第1回高等部オセロ大会決勝戦と、有志団体による発表が行われました。オセロの決勝は、予選を勝ち抜いた2名による熱戦となり、会場中がその展開に注目しました。有志発表では、音楽史の授業を再現し、各時代の音楽を歌唱・演奏した音楽科の発表、ポップスの歌唱、昔話を題材にした劇など、バラエティ豊かなステージで観客を魅了しました。

閉会式では、全員でテーマソング「夏色」を合唱し、文化祭は感動のうちに幕を閉じました。

長期間にわたって準備を進めてきた文化祭実行委員の努力も実を結び、生徒たちにとって輝く笑顔に彩られた青春の一日となりました。

|

|

|

(2025年9月9日)

中学部 夏季学校

7月15日~17日にかけて、文京区立少年自然の家八ヶ岳高原学園(長野県)で生徒32名が参加して2泊3日の夏季学校を実施しました。5月から各生徒が班と係それぞれに所属し、週2時間程度生徒主体での話し合い活動を中心にした事前学習で活動計画を練って当日を迎えました。

夏季学校当日は、あいにくの悪天候のため予定の一部を変更して行いました。レクリエーション係によるバスレク・夜間レク、室内キャンプファイヤー(キャンプファイヤー係)、炊事係主導のカレーライス作りを行いました。また、宿泊先周辺に広がる二次林で、班ごとにシラカンバや下草、土壌などの自然観察を行いました。班によっては、羽化したてのセミの観察ができました。

5月当初は不安そうな様子があった班長、係長はリーダーシップを発揮できるようになり、集団生活での成長が見られました。1年生は、先輩の様子から徐々に発言が増え、自分の役割を果たす姿が見られるようになりました。

|

|

| 室内キャンプファイヤーでの点火の様子 | カレーライス作りの様子 |

|

|

| シラカンバ木肌の観察 | 土壌の吸水比較の様子 |

宿泊行事の実施に当たり、関係の皆様には、視覚障害に理解いただき、さまざまな支援をいただきました。ありがとうございました。

(2025年7月31日)

高2キャンパス体験

高等部2年生は、自立活動「自己決定と社会参加」の授業の一環として、7月17日に筑波大学へキャンパス体験に行きました。このキャンパス体験は、本学人間系障害科学域の佐島毅先生、宮内久絵先生、ヒューマンエンパワーメント推進局(BHE)の横井美緒先生、岸良隼人様、そして、大学生22名の御協力の下で実施いたしました。ありがとうございました。

当日は、学校から貸切バスで筑波大学へ移動しました。このキャンパス体験で、初めて大学に行くという生徒がほとんどだったようで、楽しみにしている様子が見られました。

到着後、最初に、大教室で佐島先生の模擬講義を受けました。模擬講義はスライドを使用した講義形式で、実際に大学生が受けている講義を行ってくださいました。生徒たちは事前に配布された資料を手元の自分の機器(タブレット端末や点字情報端末)で読みながら講義を受けました。資料が手元になかったり、事前に読んでおいたりしないと、講義の内容を理解することが難しいことを実感し、配慮申請を通してテキストデータやPDFデータの事前配布を依頼することの必要性を理解しました。

模擬講義の体験後には、大教室の広さを実感するために、参加生徒はペアになった学生の皆様と一緒に、教室内を歩いて見学しました。階段状になっている教室をぐるりと一周し、300名程度収容できる広さを確認しました。この経験を通して、大学に多くの学生が学んでいることを実感できたという生徒もいました。

その後は3班に分かれ、中央図書館での図書検索、視覚障害学生支援室の見学、学内散策を行いました。

昼食は、学食で好きなメニューを選んで大学生と一緒に食べました。メニューは豊富で安く、皆喜んでいましたが、席を見付けて移動すること、食事後の片付けなど、慣れるまでの大変さも体験しました。

学校では、日頃、一つの校舎の中で勉強をしているため、校舎内の移動はしていても、建物間を移動することはほとんどありません。今回、キャンパス内をペアの学生さんと一緒に歩き、キャンパスの広さを少し実感することができました。多くの場所に点字ブロックが敷かれていることに感動した生徒もいましたが、キャンパス内を自転車で移動することが多い筑波大学で安全に移動することの難しさや、メンタルマップをつくることの大切さ、歩行の技術をしっかり身に付けておくことの必要性なども感じていました。

最後には、班ごとにまとめの時間を取り、一日の活動を通して気付いたこと、感想などを全員で共有し、大学の先生からまとめのお話をいただきました。

キャンパス体験を通じて、実際の大学生活についてイメージを膨らませることができたようです。生徒からは、「自分自身を理解することの大切さを学びました。(中略)自分の障害についてどのように配慮してほしいか、自分がどのくらい見えるのかなど具体的に説明できるようにし、自分自身を理解していくことが大切だと思いました。」などの感想がありました。また、大学で生活するためには支援を受け身で待つのでなく、必要な配慮希望事項を自分から伝えることが大切だと気付けた生徒もいました。

キャンパス体験で学んだことを生かして、これからの進路選択や卒業後の学びへつなげてもらえることを願っています。

|

|

|

(2025年7月28日)

幼稚部 「みんなのなつまつり」

7月5日(土)に幼稚部行事「みんなのなつまつり」を行いました。当日は6組のご家族が参加し、総勢21名でのにぎやかな活動となりました。

幼稚部での「なつまつり」は今年で3年目を迎えます。4・5歳児の子ども達はこれまでも本行事を経験していることもあり、当日、先生から「なつまつりといえば?」と問いかけられると、「イロハ音頭〜!」と元気いっぱいに応える姿が見られました。みんなでイロハ音頭を楽しく踊ったところで、いよいよお祭りのスタートです。

今年は全部で4つの屋台が開かれました。

・ボールプールで体を動かして遊べる「ゴロゴロボールプール」

・甘くて冷たい氷を味わう「かき氷屋さん」

・ウォーターベッドやミニパラバルーン、ドレミマット(踏むと音が鳴るマット)で楽しむ「ぱたぱた!ひやひや!のんびり屋」

・たらいの水に浮かんだトマトやピーマンをお玉ですくう「ぷかぷかやさい屋さん」(中にはニセモノ野菜も混ざっていて、びっくり!)

各コーナーでは、冷たさに触れたり、音を楽しみながら体を動かしたり、氷の甘さに笑顔をこぼしたりと、子どもたちの楽しそうな姿がたくさん見られました。そして最後は、みんなが楽しみにしていたエアートランポリンです。体育館ならではのダイナミックな活動に、子ども達は大喜びでジャンプしたり揺れを楽しんだりし、歓声と笑い声が体育館いっぱいに響きました。

この「なつまつり」は、毎年保護者の皆様のご協力をいただきながら実施しています。汗をかきながら一緒に過ごしたこのひとときが、子ども達にとって、また、ご家族の皆様にとっても、夏の楽しい思い出の1ページとなっていましたら嬉しく思います。

|

|

| みんなで踊ろう!イロハ音頭♪ | たらいに浮かんだ野菜をすくうよ! |

|

|

| お家の人とかき氷を作ろう | エアートランポリンの揺れは気持ちがいいね |

(2025年7月25日)

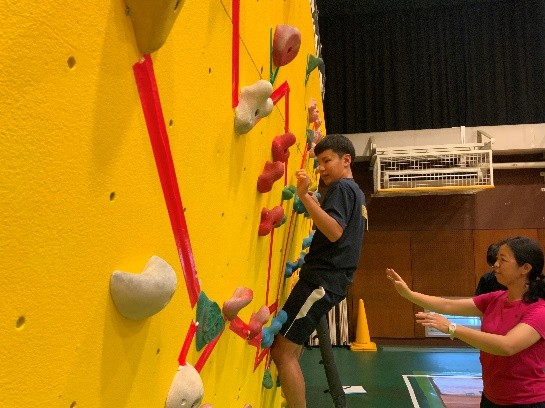

令和7年度附属視覚オリンピック・パラリンピック教育

~ボルダリング体験~

令和7(2025)年7月16日(水)に高等部普通科音楽科1年生生徒並びに小学部4~6年生児童を対象にボルダリング体験を実施しました。はじめは苦戦する様子がありましたが、ホールドと呼ばれる石に手を伸ばし、2回3回と繰り返しチャレンジしていく中で徐々にコツをつかみ、目標であるゴールまでたどり着く児童生徒もいました。チャレンジしている仲間の姿を見て、「ガンバ!」と声をかけながら背中を押す姿も印象的でした。ボルダリングの壁は当面の間、本校体育館に設置します。12月までに達成することを目標に設定されたコース(写真赤線で作られたコース)もあり、今後も多くの児童生徒に触れてもらう機会を作っていく予定です。

|

|

(2025年7月22日)

中学部 English Room(国際理解教育)を行いました

カナダ出身のヘイズ・ジョン氏を講師に迎えて、中学部全生徒が English Room の取組を行いました。今年度1回目となる今回は、気さくな雰囲気の先生の御指導のもと、英語を使いながらコミュニケーションの楽しみを実感する良い機会になりました。

生徒の皆さんは、先生への自己紹介の後、先生から点字・写真入り名刺をいただき、楽しい雰囲気で活動をスタートできました。先生からは、来日されてから行った仕事や活動内容について話を聞きました。

後半の質問タイムでは、生徒から「日本で一番好きな場所はどこか」や「カナダでおすすめの観光スポットはどこか」など活発な質問でやり取りが進みました。さらに、「好きな食べ物」の話でも盛り上がっていました。

会全体が和やかな雰囲気で、講師の先生との交流を深めることができました。生徒の皆さんは、カナダが少し身近な感覚になったかもしれません。

|

|

| 名刺を受け取る様子 | いただいた名刺を見る生徒 |

(2025年7月14日)

高2 新国立劇場「高校生のためのオペラ鑑賞教室2025『蝶々夫人』」

2025年7月7日、高等部2年生は、新国立劇場で開催された「高校生のためのオペラ鑑賞教室」に参加し、G.プッチーニ作曲のオペラ『蝶々夫人』を鑑賞しました。このプログラムは毎年実施されており、本校では毎回最前列で鑑賞させていただいています。今回の公演では、壮麗な舞台美術、感動的なストーリー展開、そしてオーケストラを超えて響く生の歌声に生徒たちは終始圧倒され、オペラの魅力を存分に味わっていました。本格的な劇場空間で総合芸術としてのオペラに触れた2時間半は、まさにあっという間の体験でした。

| 〈新国立劇場大ホールロビーのフォトスポットにて〉 |

|

また本校では事前学習にも力を入れており、新国立劇場からご提供いただいた点字字幕データを活用することで、イタリア語という言語の壁があっても、登場人物の心情や物語の流れをスムーズに理解できたようです。また、事前学習の一環として、本校音楽科の卒業生を招いてのハイライト演奏を鑑賞したり、生徒自身による朗読劇で登場人物やストーリーへの理解を深めたりする機会も設けました。さらに、劇中の重要な合唱部分を全員で歌うなど、実践的な活動も取り入れています。こうした事前の取り組みを通じて、生徒たちはただ観るだけでなく、身体全体でオペラを感じ取り、深く学ぶことができました。まさに、2時間かけて全身でオペラを「浴びる」ような授業となりました。

| 〈6月13日の事前学習 カーテンコールの様子〉 |

|

| 〈6月13日の事前学習 出演者全員で1枚〉 |

|

以下、生徒の感想を一部抜粋してご紹介します。

「特に驚いたことは、オーケストラと演者の声です。今までオペラを生で見たことがなく、舞台構造なども直前までわかりませんでした。でも、感動的で精密に作られたオーケストラの旋律と、それらにも負けない演者の声量に、鳥肌無しでは見ていられませんでした。また、映画やドラマなどは、一度結末を知ってしまうと、リピートすることはそうないことが多いですが、このようなオペラの場合、演者や舞台監督などによって、演出も雰囲気もオケの演奏の仕方も変わり、毎回新たな感動を与えたり、新たな解釈が生まれることに気づきました。そのような新鮮さも含めて、オペラの奥深さだということを知り、同じ作品の見比べなどもしてみたくなりました。以上の気づきや感動は、今回の鑑賞あってこそのものでした。YouTubeなどで見るのではなく、現地でダイレクトに鑑賞することに、この価値は存在するのだなと思いました。」

「私は、今回初めてのオペラの観賞でした。私が感銘を受けた点が2点あります。1点目は、マイクのない状態で会場全体を包み込むように歌われていた点です。2点目は、オーケストラや歌手による音の強弱や高低でどのような状況か、雰囲気から伝わった点です。それから、事前学習の際にお聞きしていた同じメロディーがよく出てくることに気づくことができました。このようなことに気づいたり、音楽から内容が伝わったりと、とても楽しく、そしてオペラについて詳しく知るきっかけになりました。」

(2025年7月10日)