教育活動等の紹介

不定期ではありますが、このページでは、日々の教育活動を中心に、本校主催の研修会報告、卒業生の活躍などを紹介していく予定です。

保谷朗読ボランティアの皆さんによる朗読 小学部

6月26日(木)の3校時に、保谷朗読ボランティアの会から、5名の皆さんが来校してくださいました。皆さんは、これまでにたくさんのお話のCDや、点字の速読問題を、心をこめて朗読してくださっています。

5名の皆さんは、「いつもちこくのおとこのこ ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー」「やまんばのにしき」など3冊の本を、表情たっぷりに朗読してくださいました。

1冊目は、舌をかみそうなほど長い名前の主人公が出てくるのですが、よく聞いていた児童は、読み終わったあとに名前を聞かれても、ちゃんと覚えていて答えることができました。「やまんばのにしき」は、ちょっとこわい話です。みんなとっても静かに聞いていました。

朗読のあとは、クイズコーナーです。たくさんの児童がわれ先に手を挙げて、元気に答えていました。「いっぱい手を挙げてくれてうれしいよ。」「元気よく答えてくれたことがすばらしいね。」とたくさんほめてくださいました。とても楽しいひとときとなりました。

|

|

(2025年9月19日)

6年生修学旅行 静岡

小学部6年生は、6月4日から6月6日まで静岡県に修学旅行に行きました。

東京駅に集合し、これから始まる修学旅行への期待に胸を膨らませながら、保護者の方に元気に「行ってきます!」と伝え、いよいよ新幹線です。初めて新幹線に乗る児童もいてワクワクしているのが伝わってきました。

「1日目午後」

静岡市立登呂博物館を見学しました。ガイドさんによる説明を受けながら、弥生時代に使われていた土器や農具に触れて学びました。そして屋内展示で、弥生時代の人たちが着ていた貫頭衣を着用して、田植え、稲刈り、脱穀等を体験しました。また、屋外では竪穴住居、高床倉庫、祭殿に触れたり、火起こし体験をしたりしました。まるで弥生時代にタイムスリップした気持ちで、授業で得た知識を体験によって深めることができました。

宿に帰ってからは温泉に入り、6人揃って浴衣を着て記念写真を撮りました。

「2日目午前」

昔からの製法で鰹節を製造している工房で、鰹節の製造過程を見学しました。カツオを保存するための大きな冷凍庫、カツオを切るための大きなまな板、煮るための大きな煮釜、そしていぶしのための炉を順番に見学しました。手で大きさや構造を確かめ、匂いや音などまさに五感を使って学ぶことができました。見学の最後には鰹節を削る体験をしました。初めて自分で削った鰹節を口に入れた瞬間、「おいしい!!」と笑顔がこぼれ、すぐ二口目へ…あまりのおいしさに感動している様子でした。

「2日目午後」

河合楽器竜洋工場に行き、河合楽器の歴史やピアノの構造の説明を聞き、工場で製造過程を見学しました。また、これまでに河合楽器が作ってきたチェンバロやピアノを実際に弾き、音の違いを感じました。最後は調律体験です。調律師さんに教えてもらいながら、弦の張りを調整してずれた音に変化させたあと、音の変化に耳を傾けながら慎重に調律しました。調律後はそれぞれ試し弾きをして、キレイな音に戻ったことが確認できると、感動していました。

「3日目午前」

いよいよ最終日です。大井川鐡道のSL「トーマス号」に乗りました。初めて聴く蒸気機関車の汽笛の音、動いている時の音や匂いに興奮しきりでした。男子チームは楽しみにしていたSLの音の目覚まし時計を買うことができてご満悦でした。

「3日目午後」

静岡駅で家族と相談して事前に決めていたお菓子や、後輩達へのお菓子などのお土産を購入しました。残額と相談しつつ悩みながらも、渡す相手を思い浮かべ、楽しくお土産を買うことができました。帰りの新幹線では「みんなで行けて楽しかったな」、「もう1泊したかったな」といった感想を話しながら帰ってきました。

東京駅に到着し、お迎えの方々と合流するとホッと一安心したような表情を見せていました。

体験を通して、五感をフルに活用して、様々な学びがあった修学旅行。6人全員そろっての修学旅行に行けたことは、きっと一生の思い出になることと思います。

|

|

|

| 登呂遺跡博物館で火起こし体験 | 竪穴住居の前で記念写真 | 宿で浴衣を着て集合写真 |

|

|

|

| 鰹節工房での鰹節削り体験 | 調律体験 | 大井川鐡道「トーマス号」前で記念写真 |

(2025年7月25日)

関東盲学校生徒会連合 高等部生徒会が参加

6月19日、関東地区盲学校生徒会連合(通称、関盲連)の代議員会がオンラインで開催されました。

本校からは高等部生徒会執行委員会より代議員2名、オブザーバー2名が参加しました。午前中は議事の進行と代議員およびオブザーバーの自己紹介、学校紹介が行われました。

議事の進行は粛々と行われ、本校の生徒も真剣に資料を読みながら議案の是非について考えていました。

その後の学校紹介では議事の進行とはうってかわり、各校の工夫を凝らした発表に思わず笑ってしまうなど、楽しい雰囲気で進められました。

また今年度は記念品としてうちわが各関盲連会員に配布されました。当日は気温が高かったため、生徒たちは嬉しそうに使い始めていました。

午後は今回の関盲連代議員会に参加した生徒で情報交換会を行いました。情報交換会では、他校の生徒たちと本校の生徒たちが「盲学校あるある」や「放課後の過ごし方」など普段の学校生活のありのままの姿を互いに紹介しあったり、「好きなコスメは?」などといった『高校生らしい』話をして盛況のうちに幕を閉じました。

(2025年7月10日)

潮干狩り遠足に行ってきました!

~アサリを見つけた! 採ったぞ!~

5月27日(火)、小学部春の校外学習を実施しました。ここ数年、小学部の春の校外学習は、「1、2年生グループ」、「3~6年生グループ」に分かれて実施していました。今年度は、子ども同士の関わりをより広げたり、深めたりするとともに、友達と一つの活動を共有することを通して、一人一人にとって大切な思い出をつくってほしいと考え、小学部全体で取り組むことにしました。

校外学習の目的地は「ふなばし三番瀬海浜公園」です。「ふなばし三番瀬海浜公園」は潮干狩りができる場所として有名であり、本校の子どもたちも熊手を片手に潮干狩りに挑戦しました。当日は、曇り空で涼しい海風が吹く、若干肌寒い天候でしたが、子どもたちは元気いっぱいに潮干狩りに取り組んでいました。

初めは、「アサリ、本当にいるのかなぁ?」、「アサリ、どこなの?」などと心配していた子もいましたが、砂を掘り始めると、「あ、見つけた!」、「こっちにもあった!」、「大きいアサリを見つけたよ。見て見て。」など、あちこちから歓喜の言葉が聞こえてきました。また、海水のかおりや砂浜の感触を味わったり、全身で海水を浴びたりするなど、海辺ならではの磯遊びを楽しむ子どもたちもいました。

潮干狩りを初めて経験する子も多く、活動後は、「アサリ、650個も採れたよ!」、「僕は、小さいアサリだけだったなぁ。」、「ヤドカリもいたよ。」とうれしそうに興奮した様子で友達と話す様子が見られました。今日という一日が、子どもたち一人一人の心と体に心地よい記憶として残るといいなぁと思っています。

採集したアサリは学校に持ち帰り、生活科や理科の授業で観察しました。

|

|

|

|

|

|

(2025年7月1日)

新転入生歓迎会 小学部

小学部では、4月23日(水)に新転入生歓迎会を実施しました。今年は、自分や友達のことを知る機会として、自己紹介を中心に活動しました。事前に自分のことをまとめたり、相手にも分かる自己紹介を考えたりして参加しました。友達の自己紹介を聴いた児童からは、「知らなかった。」や「自分の見え方に似ている。」などの発言がありました。これからも様々な活動を共に行いながら、さらに小学部として仲を深めていきたいと思います。

|

|

(2025年7月1日)

高等部1年 遠足

5月9日(金)、高等部1年生は、遠足に出かけました。

最初の目的地は、JICA地球ひろばです。学校の正門に集合し、有楽町線に乗って市ヶ谷にに向かい、10時前にJICAに到着しました。

まずは展示物の見学です。さまざまな国の民族衣装を着せていただいたり、途上国で実際に行われている水汲みの体験をしたりしました。また、途上国の学校では狭い椅子に4人が座っているそうですが、同じように4人で座ってみて、その窮屈さも経験しました。日本で開発された蚊帳がマラリアの虫媒を防いでいることも学びました。

|

|

その後、2年間バングラデシュで活動されていた地球案内人より、体験談を伺いました。交通事情や深刻化しているごみ問題などについて興味深いお話を聞かせていただきました。生徒からは、「信号のない道で、私だったら立ち尽くしてしまって半日も生き残れないかも」「日本のゴミ捨て場のことを考えたら、服ににおいがつくくらい臭いなんて衝撃」などの感想が出て、身近な経験と照らしながら理解を深める様子がありました。

昼食は、JICA地球ひろば内のJ’s cafeにて、2種類のランチメニューから各自が選んだものを味わいました。その2つのメニューは……ボリビア大使館お墨付きの「サイセタリヘーニョ」と、カンボジア屋台料理定番の「バイサイチュルーク」。生徒は「食べたことない味だったけど、スパイスが独特でおいしかった!」と話していました。

昼食後は徒歩で戸山公園へ。40分程度の道のりです。戸山公園では、標高44.6メートルの箱根山に登ったあと、公園内を散策したり、広場でレクリエーションを楽しんだりしました。ブルーシートの上で車座になって爆弾ゲームを楽しんだのですが、最後は大混乱で大盛り上がりでした。生徒は、「大きな木や草花が多く都会のオアシスのようだった」「爆弾ゲームで騒ぎすぎてへとへとになったが、確実に親睦が深まったはず」と話していました。

|

|

そして西早稲田駅から電車で護国寺駅に向かい、それぞれ帰途につきました。天候にも恵まれ、クラスが更に打ち解けた1日となりました。

(2025年6月27日)

中学部3年 修学旅行

3年生が、4月21日~23日の2泊3日で大阪方面で修学旅行を実施しました。

本校中学部の修学旅行の行き先は、2年次の学級活動で行き先を決める段階から、生徒による主体的な調べ学習と話し合い活動で決めて行っています。

行きの新幹線の中では、行き先候補となりながら断念した名古屋名物の駅弁を食べ、気分を盛り上げました。

国立民俗学博物館(大阪府吹田市)では、民族衣 装を着て、民族楽器の演奏体験をしました。また、世界の像や日用品など多くの展示品に触れ、知識を増やしました。

なんばグランド花月では、本場のお笑い文化を体験しました。

ユニバーサルスタジオジャパンでは、非日常のおもてなしや映画音楽をともに楽しみました。

また、お好み焼きやたこ焼きなどの粉ものを食べ歩きをしながら、地域の食文化を体験しました。

修学旅行委員生徒が、手引きや班行動の計画を立て、宿泊場所の御協力もあり、親睦を深めることができた旅行ができました。

|

|

| 万博記念公園 太陽の塔にて集合写真 | 民族学博物館にて楽器演奏体験 |

(2025年6月2日)

中学部 遠足

中学部生徒全員32名で、5月9日金曜、神宮外苑及び明治神宮周辺への遠足を実施しました。

本校中学部は、首都圏以外の出身生徒もいることから、都内の名所をめぐりながら、歩行の力や公共交通機関の利用スキルを高めています。

1年生から3年生の混成による班構成とし、可能な生徒は、生徒同士で手引きを行いながらコミュニケーションを図れるようにしています。

国立競技場周辺では大きな施設と広さを感じ、表参道周辺では観光のお客さんの声を聞き、そして、明治神宮周辺では砂利道の間隔とたくさんの木々を感じながら歩きました。

ふだん歩くことに慣れてない生徒にとっては、かなり体力を使った一日になりました。

|

|

| 新国立競技場前にて学年集合写真 | オリンピックモニュメントの触察 |

(2025年6月2日)

幼稚部 親子遠足

5月16日(金)、幼稚部親子遠足を実施しました。今年もまた練馬城址公園に行きました。当日は曇り空で気温も高すぎず、過ごしやすい穏やかな日でした。

子ども達は元気いっぱい公園での活動を楽しみました。広場では子どもたちが歌詞を考えた歌を歌ったり、保護者の方と一緒にリズム運動をしたりする中で、たくさんの笑顔が見られました。

いろいろな遊具で遊ぶ中で友達との関わりを深めながら、思いっきり体を動かすことができました。

体を動かしたあとは、春日神社へ移動し、お弁当を食べました。自然の中でみんなと一緒に食べるお弁当を前に子どもたちの食べる気持ちも高まり、いつもよりもたくさん食べられたようでした。昼食後は、神社を見に行ったり、散策をしながら自然に親しんだりと、みんなで楽しい時間を過ごすことができました。

| みんなで元気にリズム運動 | 美味しかったね。お弁当 | いっぱい遊んだね |

(2025年5月27日)

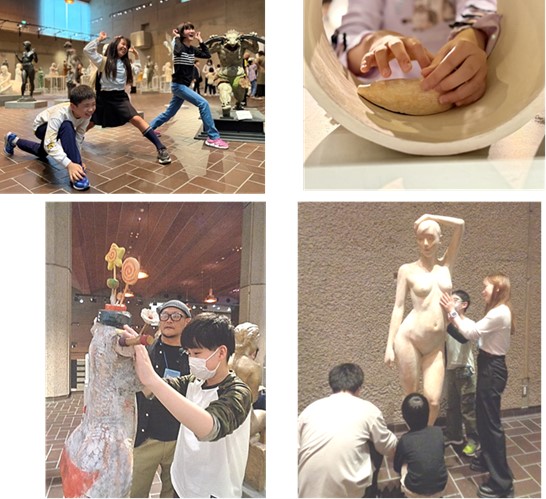

日彫展・触れる鑑賞教室 小学部4・5・6年生

4月25日午後、小学部4・5・6年生の児童18名が、台東区上野 東京都美術館で開催されている第54回日彫展 触れる鑑賞教室に出かけました。

今年で4回目となる本行事は、彫刻家をはじめとするガイドの方々と、対話を通して彫刻作品に触れることのできる大変貴重な機会となっています。

事前学習として、学校に寄贈された彫刻家 中村宏氏の作品を使って鑑賞の仕方を確認したり、点字・墨字版の展示作品解説をもとにイメージを広げ興味関心を高めたりして、鑑賞会に臨みました。

当日は、木・石・石膏・ブロンズ等で制作された彫刻に触れ五感を使って作品を味わう児童、身長より高く大きな作品の制作方法に疑問をもち作家に質問する児童など、いきいきとした表情で彫刻鑑賞を楽しんでいました。

視覚特別支援学校の子どもたちが、スクールバスで美術館に出向き、鑑賞ガイドの方々と対話を楽しみながら彫刻作品に触れて作品を味わうことのできる体験、表現の自由や豊かさを体全体で感じる大切な経験として、今後自身の造形制作に活かされることと思います。

|

(2025年5月23日)

高等部生徒会 新入生歓迎会

4月17日午後、生徒会行事実行委員会の企画により、新入生歓迎会が開かれました。

まずは、高等部全員の自己紹介。指定の「1億円あったら何に使う?」という項目には「世界中の美味しいものを食べまくる」「学校のプールを大きくする」「宝くじを買って一攫千金を狙う」など様々な回答が飛び出し、ひとりひとりのキャラクターを知るよい機会となりました。

続いて、班対抗のレクリエーションに移ります。ひとつめは、「学校クイズ」。「今年は点字制定から何年?」「体育館側の階段を1階から4階まで上がると全部で何段?」など、本校らしい問題がたくさん出題されました。

ふたつめのレクリエーションは、「お題リレー」。くじを引いて、指定された方法でゴールまで進みます。お題は、「歩く」「スキップ」といった簡単なものから、なんと「ほふく前進」まで様々! 白熱したレースが繰り広げられ、大いに盛り上がりました。

|

| 班ごとに決められた楽器の音や、メンバーのかけ声を頼りに進みます |

先輩後輩の垣根をこえて交流をもち、これからの高等部での生活が楽しみになる会でした。

(2024年5月16日)

高等部生徒が彫刻鑑賞教室に参加

4月29日火曜日の午後、公益社団法人日本彫刻会が上野にある東京都美術館で開催している「第54回日彫展」に高等部3年生全員が出かけ、作家のみなさまに説明をしていただきながら、思う存分彫刻を触って鑑賞しました。彫刻に秘められている作家の思い、作成の過程、素材が示す手触りや質感の違い、様々に表現されている形などを、各自のペースでじっくりと味わったり、考えたりすることができました。鑑賞の前には、各作家から、彫刻とどのように関わっているかなどを話していただきました。美術館のアクセシビリティについて研究している本校卒業生の大先輩からは、彫刻の形、大きさ、手ざわり、素材が伝える風合いなどを「彫刻のことば」として受け取って、彫刻と会話するように鑑賞してみようというお話がありました。

鑑賞の後には、グループで意見交換し、印象に残っている作品とその理由を、全体に向けて発表しました。

以下は生徒の感想の一部です。

粘土と石膏を用いて作品を制作する時に、目立たないところに扉を付けて、内側をくり貫けるようにしているということが衝撃であった。知識として知らなかった上、言われて見ても分からないような精巧な隠され方をしていたり、それそのものが作品のアクセントとして残されていたりなど、技術と工夫や発想の強さを知ったように思えた。

「どこを目立たせたいかによって作る大きさを変えるんだよ。」という言葉が印象に残っている。今まで彫刻で人間や動物を作る時はいかに現実に寄せられるかがポイントになると思っていたため、この言葉を聞いた時に「そんな彫刻で形が歪なことがあるの!?」と衝撃を受けたが、よく思い返してみると顔の大きさに反して衣装(胴体)が大きすぎるもの、上半身と下半身のボリュームが違って今にも足首が折れそうなものなど、作家さんによって注目してもらいたい所を強調する手段としてボリュームに差をつけているのだと思った。

彫刻を今までじっくり鑑賞したことがなく、平面的で木材が多いのかなと思っていたが、今回たくさんの作品を彫刻家さんの解説を聞きながら見ることができて、迫力のある大きな作品や動物や赤ちゃんを題材にしているかわいい作品などいろんな作品があり、こんなにも様々なものを表現してつたえることができるのかと、彫刻にとても興味を持つことができた。視覚を中心にして鑑賞する絵画とはまったく違い、彫刻は触って鑑賞して楽しむことができるため、私たち視覚障害を持つ人たちもたのしむことができるため、これからもっと興味を持つ人が増えると良いなと感じた。

|

|

(2025年5月13日)