小学部行事情報

小学部の行事の様子をお知らせします。

小学部音楽会

3月1日(土)に小学部音楽会を開催しました。和太鼓の迫力ある演奏から始まり、第1部は1年~5年生の発表、第2部は6年生のラストコンサートという構成でした。第1部ではライブ感のある「Paradise Has No Border」の演奏や、鍵盤ハーモニカ&コンガの即興演奏、「地球へ」の二部合唱などがあり、見ごたえのある発表が続きました。第2部のラストコンサートは6年生が司会進行を務め、「涙のカノン」の合奏、「365日の紙飛行機」の合唱を発表しました。一人ずつ小学部での思い出をマイクで語る場面があり、立派にスピーチをする6年生の姿に多くの方が感動していました。最後に「ありがとう」と書いたメッセージを乗せた紙飛行機を一人ずつ会場へ飛ばし、感謝の気持ちを伝えました。温かな思いがあふれた素敵な音楽会でした。

|

|

| 1年生「笑顔の花が咲くように」 お花のポーズ |

|

| 4年生「Paradise Has No Border」 ノリノリの演奏 |

なかよしタイム(小学部)

小学部では年に2回、1年生から6年生まで全員で集まり、歌やゲームなどで交流を深める「なかよしタイム」を実施しています。児童会役員の児童が中心になって企画、役割分担し、ゲームは3年生以上の児童が所属している班活動で話し合い、企画しています。

今年度2回目のなかよしタイムは2月5日に実施し、歌は「雪やこんこ」「春が来た」の季節の歌を児童の歌詞コールに合わせて歌いました。ゲームは放送班の「100を言うのは誰だ」、図書班の「マジカルバナナ」、保健班のクイズを行いました。どのゲームも盛り上がり、交流を深めることができました。

1・2年・2組もちつき

1月24日(金)に1・2年・2組のもちつきを行いました。まず、全員で集まり、もちつきの歌を歌って始まりの会をしました。そして、前日から水に浸したもち米をもちつき機で蒸した後、石臼にもち米を入れ、もちつきの歌を歌いながら順番に杵でもちをつきました。何度かもちをつくと、慣れてきてつき方が上手になってきました。もちつきでは粒のもち米が次第に感触が変わり、もちになる様子をじっくり見たり触ったりして確かめながら、行いました。つき上がったおもちは、こねたり伸ばしたりして感触を楽しみました。

もちつきが終わった後は、栄養教諭が調理してくださったおもちやお雑煮、ジョアなどで昼ご飯にしました。おもちの味付けは児童の希望で、磯辺、あんこ、きなこ、チョコ、ポテトチップス、納豆、大根おろしなどがあり、どの味もとてもおいしくいただくことができました。「おかわり!」の声がたくさんあがりました。

|

|  |

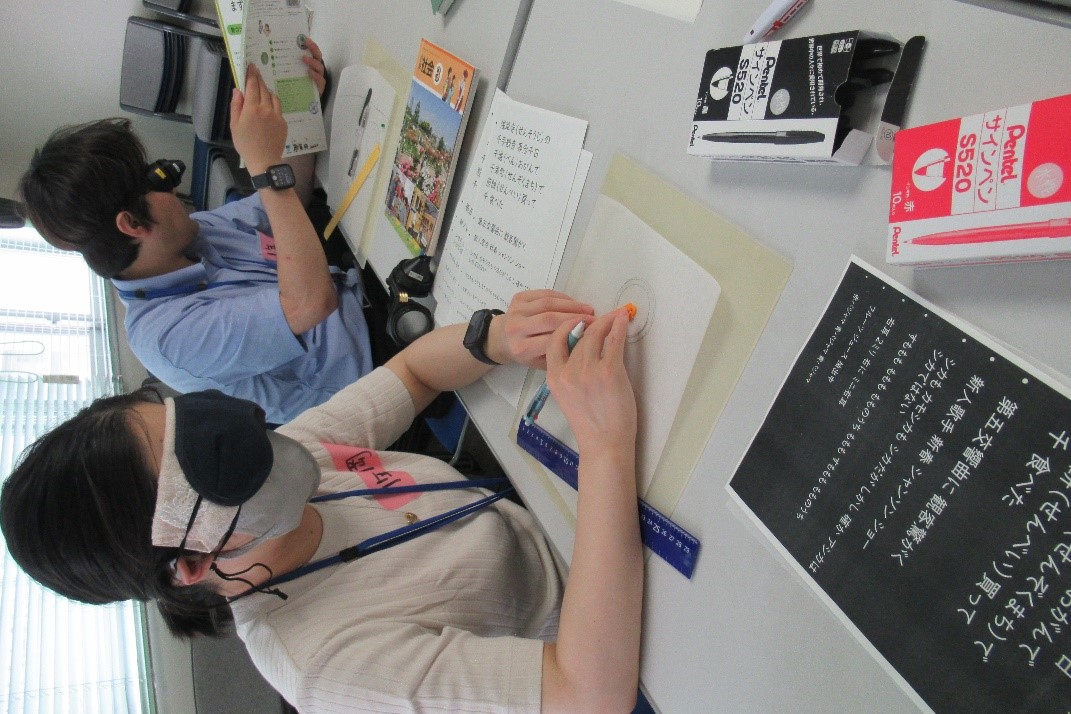

PTA保護者学習会・懇談会(幼小学部)

11月29日の参観日の午後に幼小学部PTA保護者学習会および懇談会を実施しました。学習会と懇談会で延べ19名の方にご参加いただきました。

今回の学習会は本校栄養教諭に講師を依頼し、食育をテーマに行いました。アイマスクを着用してご飯とみそ汁を食べる体験をした後に、主に3つの内容(①学童期に必要な栄養素②献立紹介③本校における食育の取り組み)について講義が行われました。

アイマスクを着用した状態で食べている時には、「みそ汁の具が何か分からない」、「きれいに食べきるのが難しい」、「(やかんから)お茶を注ぐのが難しい」といった感想が出ていました。懇談会の場面では、学習会の感想や家庭での様子についてなど、活発な意見交換が行われました。

|

|  |

芋掘り・焼き芋遠足(小学部)

11月22日(金)、心地よい秋晴れの中、小学部1~3年生、2組(特別学級)の子どもたちは、埼玉県にある筑波大学附属坂戸高等学校(以下、坂戸高校)の農場へ「芋ほり・焼き芋体験遠足」に出かけました。

遠足に先立ち、2組の子どもたちは、6、9月に坂戸高校を訪問し、さつま芋の苗を植えたり、さつま芋のつるや葉っぱ、土の中で実っている小さなさつま芋に触り、さつま芋が育つ経過を観察したりする学習に取り組みました。6月に植えたときは、手のひらにのせたり、指先で触れることができる大きさだった苗…9月に畑を訪れた子どもたちは、畑一面に生い茂る葉っぱに触ったり、長く、太いつるを引っ張ったりするなど、実体験を通して、「さつま芋が育つこと」を学びました。

また、1~3年生の子どもたちは、校地内の畑にさつま芋の苗を植え、毎日のように水やりをしたり、自分が植えた苗に触れたり、葉っぱの大きさをじっと見つめるなど、さつま芋を育てる学習に取り組んできました。遠足の事前学習として校地内の畑で芋ほりにも取り組み、土を掘ることやさつま芋を引き抜くことなど、一人一人が芋ほりへのイメージを高め、遠足への期待感を高めてきました。

遠足当日は、坂戸高校の生徒さんと一緒に広大な畑に実ったさつま芋を収穫しました。子どもたちは畑の土を懸命に掘り、土の中に眠っているさつま芋を探していました。さつま芋が指先に当たると「さつま芋見つけた~。」、「大きすぎて、抜けないよ。もっと掘らないと!」など、タカラモノを発見したような感動の声をあげていました。さつま芋を抜くと、「やったー、抜けたぞ~。顔より大きい。」、「重たいなぁ。」、「たくさんさつま芋が取れた~。」などと発言したり、自分が抜いたさつま芋を何度も触ったりするなど、一人一人が自分の感じたことや思ったことを表現する様子が見られました。

焼き芋体験では、まず、たき火の煙や火の熱さなどを感じるために、みんなでたき火の観察をしました。煙のにおいをかいだり、木が燃える音を聴いたり、手を伸ばしてたき火のあたたかさや熱さを感じたりした子どもたち。たき火で使用している木が「コナラ」という名前であることや、コナラの実が「どんぐり」であることも学びました。たき火でつくった焼き芋は、昼食のときに味見をしました。「いいにおい。」、「あったかい。」、「あまくておいしい。」など、たき火でつくった焼き芋との出会いに感動した様子でした。あまりのおいしさにおかわりをする子もいました。

収穫したさつま芋とおいしく焼きあがった焼き芋は、お家へのお土産にしました。笑顔いっぱい、充実した表情で、両手いっぱいのさつま芋を持つ子どもたちの様子から、体と心をたくさん動かし、充実した遠足となったことを感じました。

|

|

|

|

|

|

読書会(小学部)

11月12日(火)に元TBSアナウンサーの長峰由紀さん、柴田秀一さん、水野真裕美さんが、1年ぶりに盲学校を訪ねて来てくださいました。

子どもたちが楽しみに待っていた読書会が始まります。午後のひとときの『護国寺ラジオ』という設定で、ニュースや天気予報のあと、朗読のコーナーがあります。今年は「そうだソーダ」「はじまりはたき火」という2冊の本を朗読してくださいました。「そうだソーダ」は、子どもたちが大好きなダジャレがたっぷり入った本です。「はじまりはたき火」は、人類が大昔から現在まで、火をどのように使って、生活や産業を発展させてきたのか、という科学読み物です。子どもたちは、時に笑いながら、時に真剣に、聞き入りました。

恒例の早口ことばのコーナーでは、1年生から6年生まで、多くの児童が時々かみそうになりながらも、難しいことばを言うことができて、満足そうな笑顔を見せていました。

最後に、子どもたちから「ありがとうの花」という歌の合唱をプレゼントして、楽しい1時間があっという間に過ぎました。

|

|

運動会(小学部)

11月3日(日)に小学部の運動会を実施しました。天候不順により1日延期しての実施となりました。当日は、さわやかな秋晴れとなり絶好の運動会日和でした。今年度もご家族の方や卒業生など、多くの方にご来場いただきました。

赤組のスローガンは「炎のように燃え上がり 力を合わせて優勝だ!!!」、白組のスローガンは「勝利に向かってつき進め!!」でした。6年生による寸劇の後、団長を中心にそれぞれの組のスローガンや応援歌を元気いっぱいに披露しました。

今年は学年競技(低学年、高学年)、演技(1・2年、3・4年、5・6年)、徒競走、円周走リレー、親子競技、みんなで楽しもうの6種目に取り組みました。

1・2年生の演技はGボールを使ったダンスでした。児童が考えたオリジナルの振付でのびのびと踊りました。3・4年生はポンポンを使ったダンスでした。アップテンポな曲に合わせて、これまでの練習の成果を存分に発揮して笑顔いっぱいに踊りました。5・6年生はソーラン節を、息の合った大きなかけ声と力強い動きで最後まで踊り切りました。どの学年も今までで一番の演技を披露することができました。

「みんなで楽しもう」は数年ぶりに復活した会場全員が参加できる種目です。児童、保護者、卒業生などおよそ100名が参加し、じゃんけん列車を行いました。勝負の行方はさることながら、会場に一体感が生まれ大盛り上がりでした。

最後の得点競技である円周走リレーは、最後まで目が離せない熱い展開となりました。赤組も白組も勝利に向かって諦めずに走り切りました。結果は少しの差で赤組が勝ちました。

全ての得点競技の結果、今年度は白組が勝ちました。閉会式では勝利に喜ぶ表情、負けて悔しそうな表情、達成感に満ちあふれた表情など、児童は様々な表情で自分の気持ちを表現していました。どの児童も運動会前よりも一回り成長したように見えました。

|

|

|

| 円周走リレー | 5・6年生演技 ソーラン節 | みんなで楽しもう |

東京メトロ出前授業

9月17日に東京メトロの皆様に本校にお越しいただき、小学部・中学部の児童・生徒に向けて特別授業を実施しました。2021年度から東京メトロの皆様との連携イベントを実施しており、今年で4年目となりました。

小学部児童は、4・5・6年生が参加しました。駅の非常停止ボタンと車掌用マイクの使用体験、線路上に落ちた物を拾うマジックハンドの観察、制服と制帽の着用体験を行いました。普段は触ることのできない物をじっくりと体験することができ、大変有意義な時間になりました。また、鉄道に関する様々な質問をすることもでき、知識を広げるとともに、東京メトロへの親しみを深める機会となりました。

中学部では、鉄道研究部の生徒7名が参加しました。小学部と同じ非常停止ボタンやマイク、マジックハンドなどを具体的に触って体験しました。鉄道が好きな生徒たちが集まっており、特に3年生は一昨年(東京メトロ総合研修訓練センター)、昨年(護国寺駅構内のバックヤード見学)の経験を踏まえての姿が見られました。マイクを触りながら具体的な放送原稿を自分で考えて話したり、また「マジックハンドでこれまで拾ったものの中で、一番小さなものはなんですか?」など、東京メトロの方も驚くような質問をしたりと、充実した時間を過ごすことができました。

|

|

|

|

| マジックハンド | 車掌用マイク | 制服と制帽 | 駅の非常停止ボタン |

4・5年生移動教室

小学部4年生と5年生が、10月10日(木)から11日(金)にかけて高尾方面へ移動教室を行いました。

1日目の日中は、高尾山登山をしました。ケーブルカーの始点である清滝駅では、ホームが坂道になっていることや車内に階段があることを発見し、普段利用する鉄道との違いに大興奮でした。高尾山のケーブルカーは日本一の急勾配があることでも有名で、車体が急な坂を上ると、両足をしっかり踏ん張りながら体が傾く感覚をじっくり感じていました。終点の高尾山駅からは1号路を通って頂上を目指しました。無事に登頂すると待望の昼食。たくさん歩き、お腹ぺこぺこで食べるお弁当は格別だったようです。下山後は家族や友達のことを思い出し、すてきなお土産を購入することができました。

登山を終えると、今回の宿舎である「高尾の森わくわくビレッジ」に移動しました。この施設に宿泊するのは初めて。到着すると早速宿舎探検に出発する児童が数多くいました。声が響く廊下や大きなアスレチックなど、学校にはない設備に大喜びのようでした。そして夜は、天候に恵まれ、小学部ではなんと数年ぶりとなるキャンプファイヤー!火の粉を巻き上げて燃える火の様子やパチパチと薪がはじける音に驚いていましたが、満足感たっぷりでした。

2日目は朝食を食べて間もなく、昼食のピザ作りをしました。「おいしいご飯のためにがんばるぞ!」と気合十分で取り組みました。生地をこねて丸く伸ばしたり、具をたっぷりトッピングしたり、手を十分に使って個性あふれるピザを作ることができました。自分で作ったピザを食べる児童の表情は充実感と達成感でいっぱいでした。

直前まで雨予報が出ており、「晴れにしてください」とお願い事を書いたてるてる坊主を作る児童もいましたが、無事に天候に恵まれ、予定していた活動を全て行うことができました。初めての活動やお家の方と離れて過ごす夜など、ドキドキする時間をたくさん過ごし、一回り成長した様子が頼もしく感じられました。

|

|

|

| 高尾山登山 | キャンプファイヤー着火と火の神 | ピザ作り |

うえのZOOスクール

10月1日(火)に、上野動物園で「うえのZOOスクール」が開かれました。参加したのは、本校5・6年生と、葛飾盲学校、久我山青光学園、八王子盲学校の小学部の児童20数名でした。

今年のテーマは、「ホネ・ホネたんけん隊」です。トラ、ウマ、鳥、モルモットのブースを順番に回って、それぞれの頭骨や、食べるエサをじっくりさわって観察したり、説明を聞いたりました。肉食動物は眼が顔の前面についているのに対し、草食動物は、敵を早く見つけて逃げるために、眼が横についていることを知りました。また、肉食動物の歯は、鋭いきばになっていることや、草食動物の歯は草をすりつぶすために平らになっていること、ウマやモルモットの歯は、硬い草をすりつぶすことで擦り減っていくので、どんどん伸びることなども学びました。

戸外の馬小屋では、ウマの「コタロウ」くんが、木の枝についた葉をむしり取って、バリバリ、ムシャムシャ食べる様子を見て「すごい勢いだね!」という声が上がりました。モルモットのコーナーでは、エサをやることができました。「パリパリパリ」という小さな音に顔を近づけて、じっと聞き入る児童の姿が見られました。そのあと、かわいいモルモットを膝にのせて、優しくなでてあげました。

修了式では、6年生の児童が代表で感想を発表し、1人ずつ修了証書を受け取りました。

動物に親しみ、今まで知らなかったたくさんのことを学ぶことができた1日でした。

|

|

|

着衣泳

9月12日(木)に5年生、6年生は着衣泳を行いました。いざという時に自分の身を自分で守る方法として「浮く」ことに焦点を当てて取り組みました。

服を着たままプールに入って歩いたり泳いだりした後、背浮きや浮き具(ライフジャケットや空のペットボトル、ビーチボール)を用いた背浮きを練習しました。「服を着ていると動きづらい」、「ライフジャケットがあると楽に浮くことができる」など様々な気付きがあり、安全への意識を高める良い機会となりました。

|

|

小学部 夏休み体験発表会

9月4日(水)、3年生以上の児童は、体験発表会に参加しました。夏休み中に体験したことや考えたことを文章にまとめ、たくさんの聞き手の前で発表しました。緊張を乗り越え堂々とした姿がとても素敵でした。話すこと、聞くこと共に大きく成長した行事となりました。

|

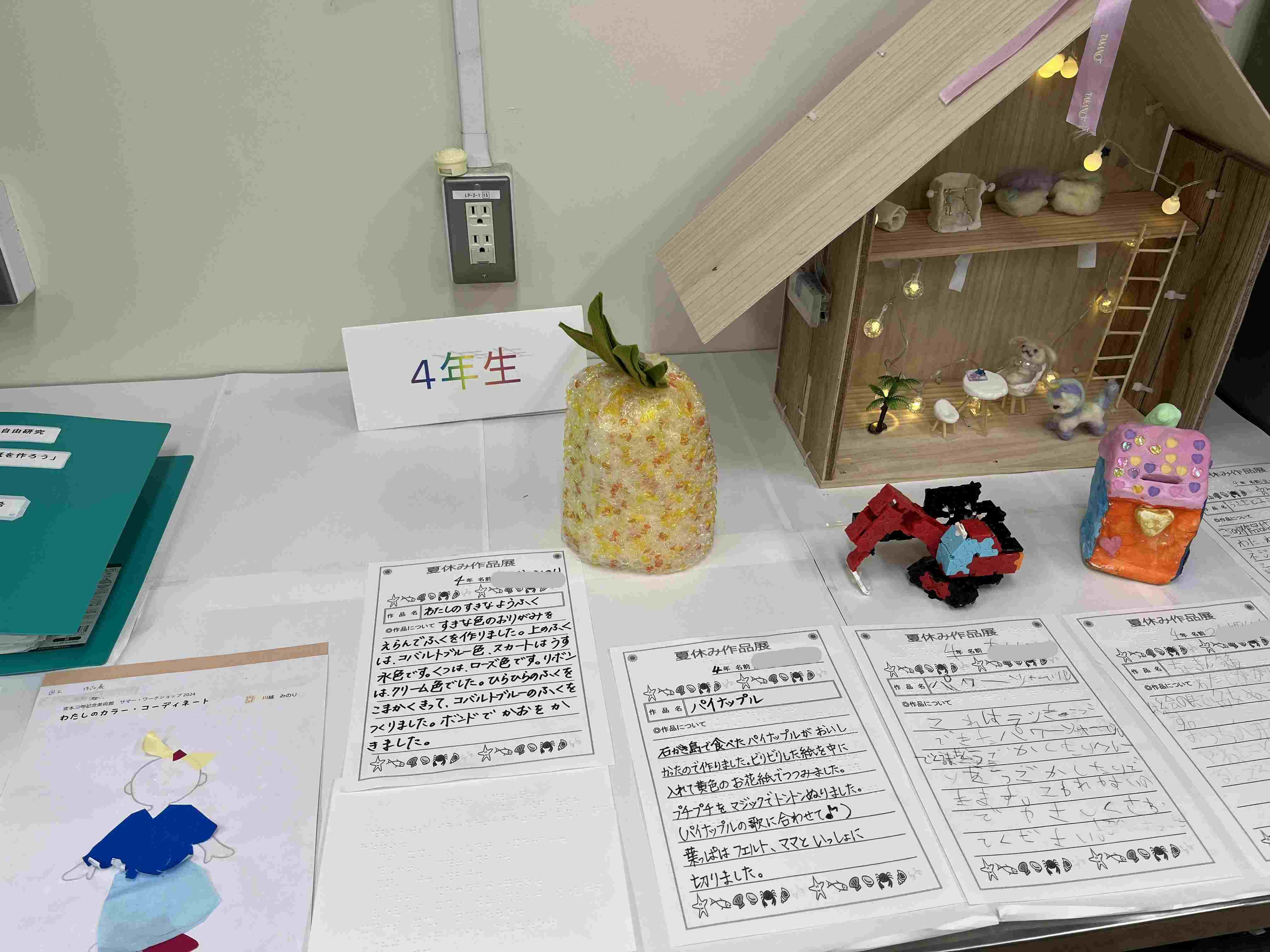

小学部 夏休み作品展

9月4日(水)から9日(月)に夏休み作品展が開かれました。夏休みの思い出を表現した作品、自分の興味があることを調べてまとめた作品、いろいろな素材で作られたオリジナリティ溢れる作品、歌の作品が各学年のテーブルに並べられました。どの作品からもそれぞれの個性と工夫が感じられ、素敵な作品で家庭科室が彩られました。友達の作品を興味深そうに見たり触ったりして鑑賞している子どもたちの姿が印象的でした。

|

|

小学部3年生校内宿泊

7月5日(金)~6 日(土)に、3年生は1泊2日の日程で校内宿泊体験学習を行いました。

この日に向けて、夕食の献立を全員で話し合ったり、レクリエーションの内容を考えたり、寄宿舎の浴室を見学したり、布団の敷き方を練習したりと、様々な事前学習に取り組んできました。「先生、もうすぐだね!」「楽しみだね!」「楽しすぎて眠れないかも~!」と、日が近づくにつれ、子どもたちの期待感も高まっているようでした。

1日目は、通常授業の後、開校式を行いました。「お布団を敷くのをがんばりたいです!」「友達と仲良く過ごしたいです」など、それぞれの個人目標をはりきって発表しました。入浴では、事前学習でも歌ってきた「ゴシゴシロックンロール」を口ずさみながら頭や身体を洗ったり、「あったかいね」「気持ち良いね」と言いながら湯舟につかったりしました。夕食は、お楽しみのリクエスト献立。3年生の好きなものが並ぶ、まさに夢の献立になりました。ニコニコ笑顔で頬張り、おかわりをする児童もいました。夕食後は、プレイルームでのレクリエーション。秘密基地づくりでは、マットや大きな積み木を使って思い思いの「家」を作り、盛り上がりました。

2日目は、体育館でおにごっこや爆弾ゲームをした後、涼しい教室でかき氷を食べました。まずは大きくて冷たい氷をじっくり見たり触ったりして確かめ、ガリガリと自分たちで削っていきます。2日間がんばった後に食べたかき氷は、特別おいしかったようです。

閉校式では、「お風呂が気持ち良かったです!」「(夕食の)からあげがおいしかったよ!」「もっとずーっと泊まりたいです!」「終わっちゃうの、さみしい…」と、それぞれの感想を発表しました。達成感と満足感と、でもやっぱり終わってしまうことの寂しさと…。いろいろな感情が入り混じっているようでした。

この2日間、自分のことは自分でがんばったり、お家の方がいなくてドキドキしても周りの友達や先生と一緒にその気持ちを乗り越えたり、レクリエーションや開閉校式の司会を務めたりと、またひと回りたくましく成長した子どもたちでした。

|

|

|

|

|

PTA保護者学習会・懇親会(小学部)

6月20日の参観日の午後にPTA保護者学習会および懇談会を実施しました。学習会と懇談会で延べ22名の方にご参加いただきました。

当日は会議室での講義の後、アイマスクを着用して伝い歩きや白杖による単独歩行、手引き歩行、レーズライターや触察の体験をしました。また、ロービジョン(弱視体験)ゴーグルを着用しての単独歩行、階段昇降、読書や迷路等を体験しました。

体験後の感想発表や懇談会の場面では、学習会の感想や家庭での様子についてなど、活発な意見交換が行われました。

|

|

|

|

小学部6年生修学旅行―静岡

小学部6年生が、6/5(水)~7(金)の日程で静岡方面へ修学旅行を実施しました。

1日目の朝9時30分 東京駅に集合し、東海道新幹線に乗って掛川駅に移動しました。1日目の午後は、「キウイフルーツカントリーJAPAN」での活動でした。東京ドーム3つ分ある敷地には、緑豊かな茶畑や森林、頭上いっぱいにキウイフルーツの木の枝葉が広がっていました。空に向かって手を伸ばすと、小さく硬いキウイの実を触れて確かめることができました。昼食後の3種のキウイの食べ比べ (ゴールデンイエロー・ヘイワード・香緑)では、甘酸っぱい新鮮なキウイをお腹いっぱいいただきました。茶摘み体験では、木の枝先部分をじっくり触れて確かめながら「一芯二葉」を探し出し竹籠に摘んでいきました。

2日目午前は、静岡駅前にある「静岡科学館る・く・る」を見学しました。たつまきを体感したり、空気がボールを浮かせるふしぎな体験をしたり、レバーを引く速さでプロペラを飛ばす高さが変化するしくみを楽しんだり。子どもたちの好奇心が刺激される展示物がたくさんあり時間を忘れて見学していました。

2日目午後は、再び新幹線に乗車し楽器の街・浜松へ。浜松駅から歩いて10分ほどの「浜松市楽器博物館」に向かいました。館内には、世界各地から収集された楽器が展示され、きらびやかな彩色・装飾が施されたアジアの珍しい楽器の視聴、歴史的価値の高いピアノの見学、昔懐かしい足踏みのオルガン・馬頭琴・コンガなどの演奏体験などを楽しみました。

3日目の朝は、静岡駅からバスに乗り「静岡市立登呂博物館」を目ざしました。ガイドさんに解説をしていただきながら、土器・器・農機具などの触察、高床倉庫・祭殿・竪穴式住居の見学、火起こし・田植え・稲刈り・脱穀などの模擬体験を行いました。

修学旅行最後の食事となった3日目の昼食は、静岡駅にあるお店で餃子や焼きそばなど好みのご当地グルメを堪能しました。旅のしめくくりはお土産購入!!財布と相談しながら自分や家族へのお土産をじっくり選んで購入することができました。帰りの新幹線ではおやつを食べたり、しりとり遊びを楽しんだり、旅の思い出を語り合ったりしながら過ごし、あっという間に東京駅に到着しました。

3日間天候にも恵まれ、6年生7名が皆元気に過ごすことができました。2泊3日の修学旅行の思い出は、貴重な経験としてそれぞれの心に刻まれていくことと思います。

|

|

|

|

|

|

歯磨き週間(小学部)

6月4日~10日は、全国の「歯と口の衛生週間」でした。今年度小学部では、これに合わせて、「歯磨き週間」を設定しました。この期間中、毎日給食後にクラスで歯磨きに取り組みました。また、養護の先生が順番にクラスを回り、大きな歯の模型と特大の歯ブラシを使って、正しい歯磨きのしかたを指導してくださいました。

「虫歯にならないのは、大事だからね!」と張り切って磨く児童や、磨き終えたときに、「すっきりする。」「毎日やりたい。」と言う児童もいました。歯磨きへの意識や、意欲が高まったようです。

|

|

春の校外学習(小学部 低学年)

小学部1・2年生は、5月21日(火)に、春の季節を感じたり、友達や教師と仲良く過ごしたりすることを目的として、春の校外学習を実施しました。場所は、学校近くの文京区立目白台運動公園です。

当日は天候に恵まれ、とても広い芝生の上で、おもいきり自由に走り回ったり、集団遊びを行ったりして楽しむことができました。集団遊びは、春の校外学習に向けて、子ども会の時間を使って、自分達で決めました。その中で、見えない子も、見えにくい子も、全員が楽しむための工夫を話し合って考えることができました。遊んだ後は、児童が楽しみにしていたお弁当タイムです。「大好きな〇〇を入れてもらったよ。」、「おいしい!!」などと言いながら、幸せそうにお弁当を食べていました。

春の校外学習を通して、より友達のことを知り、仲を深めることができました。

|

|

春の校外学習(小学部 高学年)

5月10日(金)、3~6年生は「埼玉県こども動物自然公園」へ行きました。当日は天候にも恵まれ、絶好の遠足日和でした。

バスで1時間ほど揺られ、到着してからまず触れ合ったのは、ヤギや羊、テンジクネズミ。児童たちは、「動物のにおいがする~!」「鳴き声が聞こえたね!」「体、あったかいね」「かわいい!」等と、たくさんの発見や気付きを周りの友達や教師と共有していました。

午後は、ポニーの乗馬体験を行いました。初めて乗馬をする児童は、「こわい~」、「落ちないかなあ」、「心配になってきた…」と、ドキドキしている様子でしたが、いざ乗ってみると、「最高だった!」、「(1周だけでなく)1000周くらいしたい!」等と興奮気味で感想を口にしていました。

気持ちの良い天気の中、たくさんの動物達と楽しく触れ合うことができました。

|

|

|

日彫展・触れる鑑賞教室 小学部4・5・6年

小学部4・5・6年生19名が、4月26日午後、東京都美術館(台東区 上野)で開催されている第53回日彫展に足を運び、触れる彫刻鑑賞教室を行いました。

今年で3回目となる本行事は、彫刻家をはじめとするガイドの方々と、対話を通して彫刻作品に触れることのできる大変貴重な機会となっています。

事前学習では、

・作品は、作家の方が心をこめて制作したもの。大切に触れよう。

・彫刻が、様々な素材や表現方法でつくられていることに気付き、興味関心を持とう。

という点を確認し、昨夏、学校に寄贈された彫刻家 中村宏氏の作品を使って触り方の学習を行い、鑑賞会に臨みました。

当日、子どもたちは、鑑賞ガイドの方々とそれぞれの味わい方で鑑賞会場を巡っていました。

素材の種類(石・粘土・石膏・木・金属等)、大きさ、質感を楽しむ児童、動物やユニークなモチーフの彫刻に興味を持ち気に入った作品を繰り返し鑑賞する児童、彫刻のフォルム・作品テーマや表し方・作家の心情にせまり鑑賞を深める児童等、様々な姿が見られました。

鑑賞後のまとめの時間では、感想発表をしたり、お世話になった方々に手づくりのキーフォルダーやマグネットをお渡しし感謝の気持ちを表したりしました。

視覚に障害のある子どもたちが、美術館に出向いて鑑賞ガイドの方と共に館内を歩き、体全体で彫刻作品にふれあうことのできる貴重な体験。芸術の奥深さや表現の豊かさを知り、それぞれの表現活動に活かすきっかけになることを願っています。

|

新入生歓迎会(小学部)

4月24日(水)に小学部新入生歓迎会がありました。体育館に小学部全学年の児童が集まり、1年生5名を囲んで自己紹介や各学年からの出し物を行いました。各学年の出し物では、1年生はメリーさんのひつじ、2年生は得意なこと発表、3年生はかえるじゃず、4年生はなぞなぞクイズ、5年生は学校クイズ、6年生は自己紹介に関係するクイズで盛り上がりました。最後には「はるがきた」の合唱を行い、楽しいひと時を過ごしました。これから、様々な活動や行事で親睦を深めていければと思います。

|