小学部行事情報・・・小学部の行事の様子です。こちらからご覧ください。

今年度の行事は、全校の教育活動等の紹介ページに掲載しています。

1 小学部の教育

●盲学級・弱視学級:同学年の盲児・弱視児が集団を形成し、小学校に準ずる指導を行う単一学級

●特別学級:多様な集団を形成し、一人ひとりの実態や課題に応じたカリキュラムで指導を行う重複学級

目標

- 基本的生活習慣を身につけ、健やかに生活する力を育む。

- 自分を大切にするとともに、相手を尊重する心を育む。

- 保有する感覚を活かして、意欲的に周囲の事物に関わり、学ぶ力を育む。

- 感じ、思い、考え、行動する力を育む。

2 各学級での教育

盲弱学級(A組・B組)

盲弱学級の各教科の学習は、障害の特性に応じた配慮のもとに小学校に準じた内容を行っています。さらに、自立活動の時間を設け、次のような指導を行っています。

・歩行

・手指の活用(触察・操作・目と手の協応等)

・概念形成、空間認知等

・視覚補助具の活用

・ICT機器の活用 等

A組(盲学級)とB組(弱視学級)は合同で学習し、必要に応じてグループ別学習を行います。

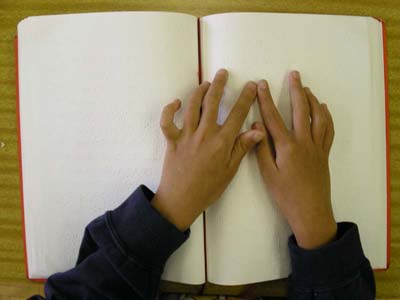

●点字を主に使用しての学習(A組)

実物教材や模型などの触察教材をはじめとして、さまざまに工夫された教材・教具を活用しています。言葉だけの理解にとどまらないよう、実物を触ったり、見学の機会を多く設けて直接見たり聞いたりするなど、実体験を重視しています。

点字教科書

点字の教科書(国語)を読んでいるところです。

点字タイプライター

タイプライターで点字を打っているところです。

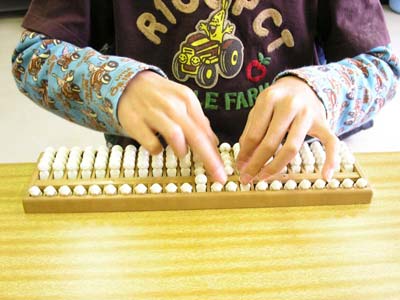

盲人用そろばん

そろばんを使って計算をしているところです。

歩行の学習

自立活動の時間に、白杖を使った歩行の練習をしているところです。

ICT機器の活用

高学年では、必要に応じてブレイルメモ(点字端末)を活用します。

●普通文字や拡大文字を主に使用しての学習(B組)

児童それぞれの見え方に配慮した学習環境を設定し、拡大教科書や拡大教材を使用しています。また、弱視レンズや拡大読書器などの補助具も活用しています。

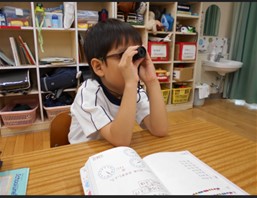

単眼鏡

単眼鏡を使って黒板の文字を読んでいるところです。

ルーペと書見台

ルーペと書見台を使って学習しているところです。

ICT機器の活用

iPadを活用しているところです。

給食の食材に触れる

一人ひとりがサンマの観察をしています。

特別学級(2組)

●障害や発達に応じて、個別のカリキュラムを作成しての学習

一人ひとりのニーズに応じて、教科学習や自立活動などの学習を設定し、言葉や数概念、手指の使い方、運動などの力を育てています。また、日常生活等を通して意欲を育みながら、基本的な生活習慣の確立をめざしています。

3 学校行事等の集団活動

特別活動

学級・学年の枠を超えた子ども会、班活動、クラブ活動、なかよしタイムなどの集団活動の中で、児童の自主性や社会性などを育てています。

交流及び共同学習

希望する児童は、居住している地域の小学校で交流及び共同学習を行っています。地域の小学校に通学し、盲学校とは違ったたくさんの友だちの中で、生活や学習を共にすることは、経験の幅を広げ、人間関係を豊かにし、社会性を養うよい機会となっています。また、近隣の小学校と行事などを通して学校間の交流も行っています。

小学部の行事

豊かな体験を通して児童の興味・関心・意欲を育み、調和のとれた発達を願って、下記のような年間行事を実施しています。

| 4月 | ・新入生歓迎会 ・彫刻鑑賞会(4年~) |

| 5月 | ・校外学習 |

| 6月 | ・修学旅行(6年) |

| 7月 | ・なかよしタイム ・校内宿泊学習(3年) |

| 9月 | ・夏休み体験発表会(3年~) ・夏休み作品展 ・都内盲学校交流会(4年~) |

| 10月 | ・芋掘り遠足(1~3年) ・宿泊学習(4~5年) |

| 11月 | ・運動会 ・読書会 |

| 12月 | ・餅つき |

| 1月 | ・書き初め ・交流及び共同学習(希望者) ・東京都特別支援学校総合文化祭作品展 |

| 2月 | ・なかよしタイム |

| 3月 | ・音楽会 |

彫刻鑑賞会

校外学習(森林公園)

もちつき

芋ほり遠足(坂戸高校)

修学旅行(登呂遺跡)

4.5年宿泊(高尾)

3年校内宿泊

運動会

音楽会

4 卒業後の進路

ほとんどの児童が本校および公立の盲学校へ進学します。なお、本校中学部への連絡入学の制度は設けられておりません。

5 教育支援・教育相談

本校小学部では、通常の学級等に在籍する視覚に障害のある児童に対して、通級による指導や教育相談、長期休業中の集団活動等を行っています。詳しくは、「通常の学級や幼稚園等に在籍している視覚に障害のある幼児児童生徒に関わる皆様へ」のページをご覧ください。

また、保護者の方や教育関係の方などからの就学や学習・生活についての相談や本校への転入相談などにお応えしています。来校されての相談、電話やメールによる相談を随時行っています。授業の見学もできます。来校される場合は、事前にお問い合わせください。詳しくは、「教育相談」のページをご覧ください。

※本校に入学あるいは転入・編入を希望される場合は、必ず教育相談を受けて下さるようお願い致します。

6 連絡先

筑波大学附属視覚特別支援学校 小学部

住所 〒112-0015 東京都文京区目白台3丁目27番6号

電話 03-3943-5422(幼小学部)

ファックス 03-3943-5410(学校代表)

メールアドレス soudan@nsfb.tsukuba.ac.jp (教育相談代表アドレス)