最近の出来事

「特別講義 関節モビライゼーション」

令和7年11月19日(水)

鍼灸手技療法科3年生を対象に、関節モビライゼーションの特別講義が行われました。ご講義いただいたのは一枝のゆめ治療院の院長、筑波技術大学名誉教授であり、多方面でご活躍されている藤井亮輔先生です。特別講義ではまず、関節モビライゼーションの基礎理論として関節運動学の基礎について教えていただきました。カイロプラクティックで用いる瞬発的な徒手操作と違い、緩徐な手技で安全面に優れている半面、関節運動学に関する一定の知識、適応症に対する理解がなければリスクを伴う危険な手技だということを学んだ上で、実際に肩関節、膝関節、膝蓋骨の関節モビライゼーションの方法を教えていただきました。

生徒からは、「大変難しい手技と思っていたが、事前の講義で分かりやすく丁寧に教えてくださったので、不安が和らぎ安心して練習することができた」「肩関節の手技に不安があったが、先生オリジナルの簡単な別法を教えていただいたので、ぜひ臨床でも生かしていきたい」などの感想がありました。少人数の3年生に対し、藤井先生の手取り足取りのご講義は大変貴重なものとなりました。

|

写真1 藤井先生が生徒に対し、関節モビライゼーションの手技のひとつであるすべり法の指導をしている様子です |

|

写真2 藤井先生を囲んでの集合撮影です。生徒からは時間が足りないという感想もあったほど、充実した講義となりました。 |

「自治会行事(鍼灸手技療法科と理学療法科との交流会)」

令和7年11月8日(土)

11月8日土曜日、鍼灸手技療法科自治会行事として、理学療法科生徒との交流会を実施しました。内容としては、施術体験及び茶話会でした。施術体験では、互いに学習しているあん摩や筋力を計測するMMTといった手技を、他学科同士でペアを組み、互いの学習内容や手技のコツなどを共有し、親睦を深めている様子が見られました。ペアも時間を区切り、様々な組み合わせで実施したため、互いに多くの生徒とかかわることができました。また、実際の臨床現場を想定し、強さや力加減を必要に応じて確認するなど、職業人としての意識も高め合うことができた、貴重な時間となりました。

茶話会では、それぞれの近況を報告し合ったり、生成AIを活用し、どのようなことができるかを皆で検証したりなど、盛りだくさんの内容で、大変盛り上がっている様子が見られました。

行事終了後、各生徒から、「本当に充実した時間であった、じっくりお話をすることができてよかった」などといった前向きな感想を聞くことができました。

今後も、このような機会を作り、医療従事者を目指して学習に励んでいる者同士、モチベーションを高め合うと共に、交流を深めていきたいと思います。

|

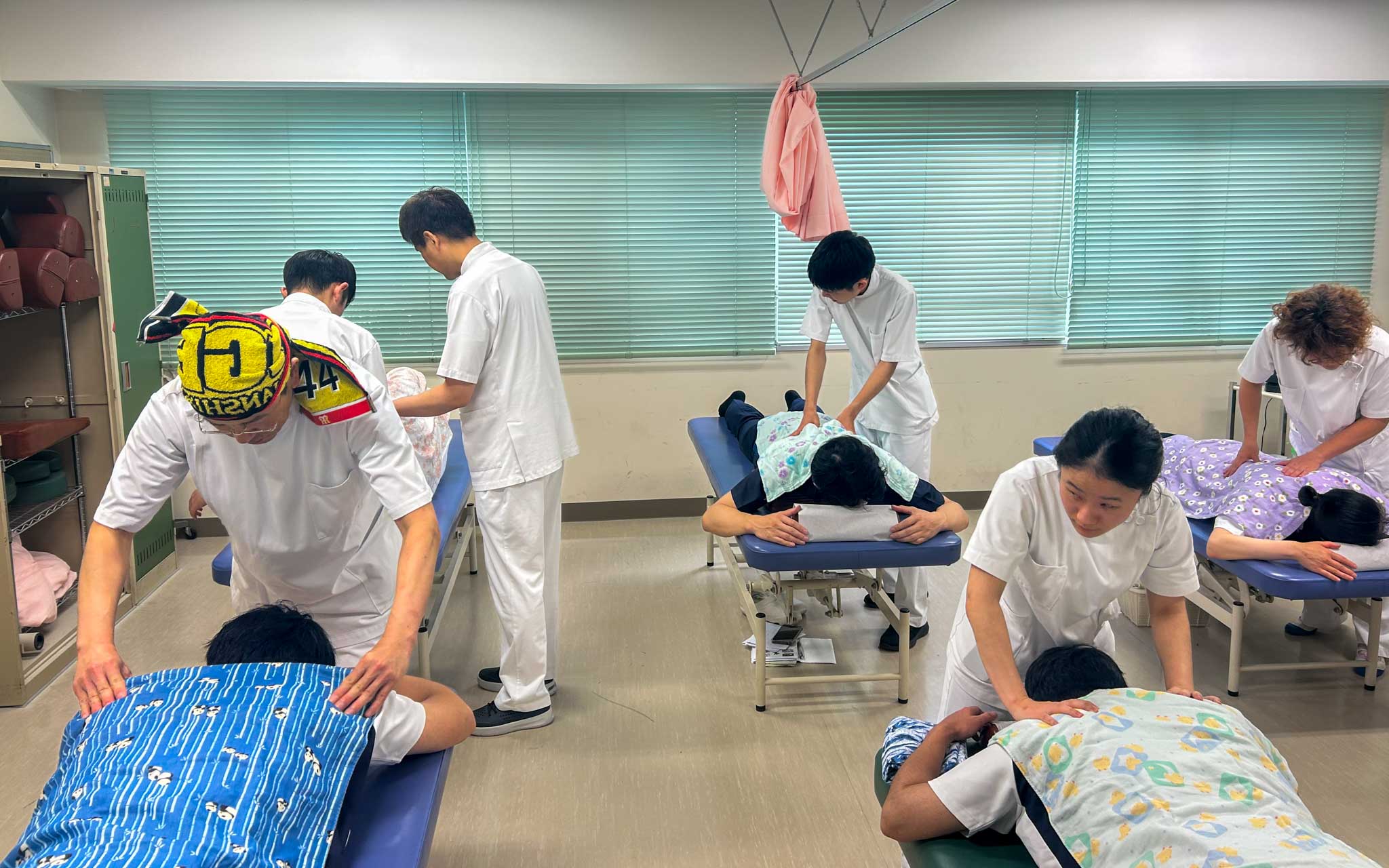

写真1 鍼灸科生徒が理学療法科生徒にあん摩を行っている様子です。 |

|

写真2 理学療法科生徒が鍼灸科生徒にMMTを行っている様子です。 |

「臨床研究報告会」

令和7年11月6日(木)

今年も鍼灸手技療法科3年生による臨床研究報告会が行われました。報告会に至るまで、4月にはオリエンテーションで臨床研究の意義や研究の進め方について学び、過去の臨床研究報告会の資料や文献を検索しました。5月には研究内容の決定、6月にはデザイン発表を行い、3年生は臨床研究以外にも研修旅行、定期試験、模擬試験と続く中、研究を進めてきました。

今回の報告会に向けてそれぞれの担当教員とともに、各自が関心を持っている治療法について研究を行い、治療効果の検討をしました。いずれもとても興味深い発表でした。

参加をしていた2年生から多くの質問が出され、教員からの質問時間がなくなるほど活発な報告会となりました。

ここからはいよいよ国家試験受験に向けて勉強一本の日々となります。3年生の皆さん、頑張ってください。

以下、今年度の研究テーマです。

・頭皮施術による顔面部への美容的効果の一症例~顔面部への刺鍼による出血リスクを回避したアプローチ~

・頸肩こりに対するあん摩及び鍼通電治療効果の一症例

・慢性的な疲労に対する東洋医学的アプローチの一症例~東西医学から見た複数の主訴を合わせ有する患者を対象に~

|

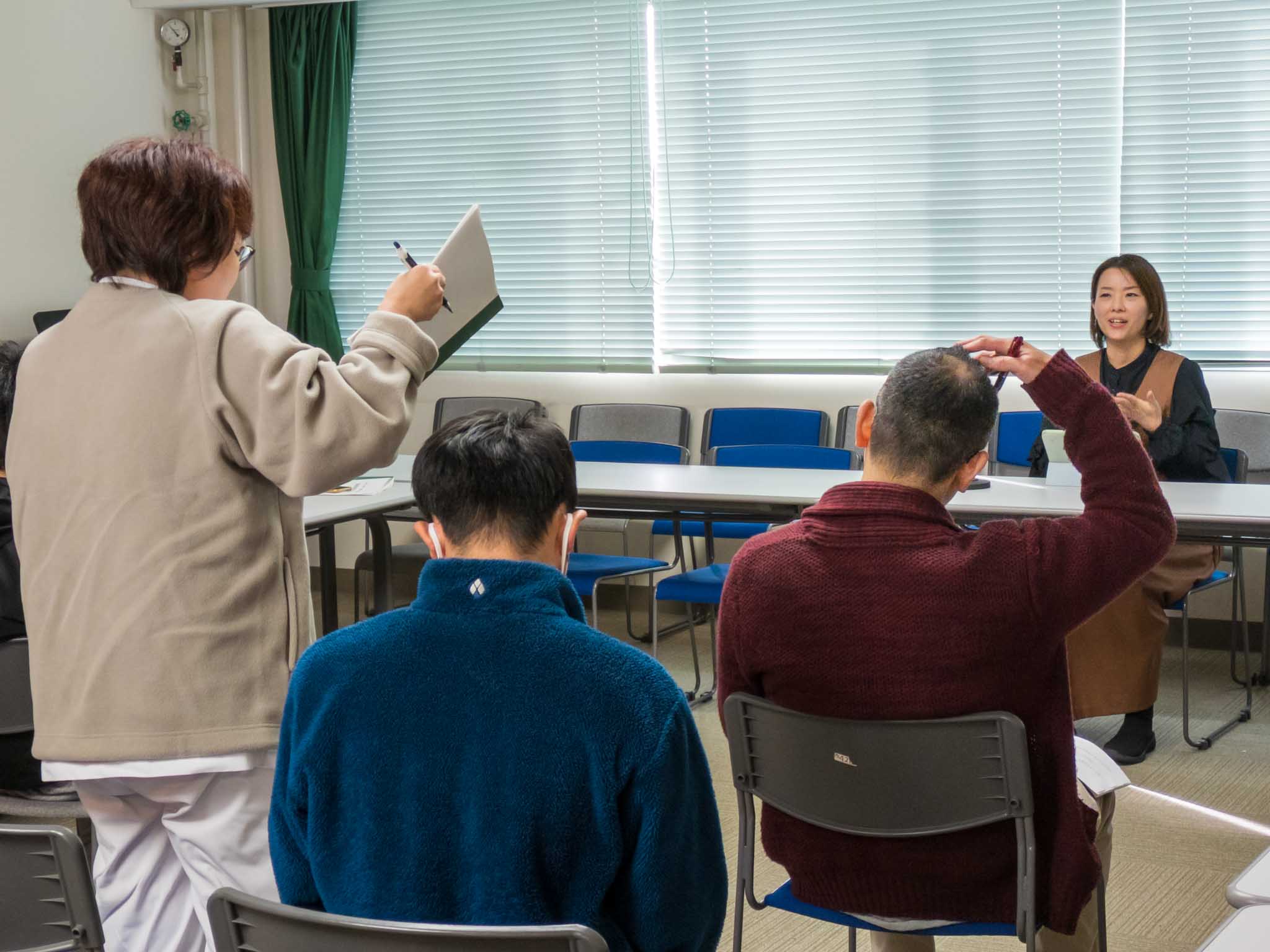

写真1 2年生の質問に対して3年生が回答している様子です。 |

|

写真2 3年生の報告を2年生と教員が真剣に聞いている場面です。 |

「特別講義 経絡治療」

令和7年10月28日(火)

鍼灸手技療法科3年の特別講義として、神奈川県鎌倉市にあります大船東洋鍼療院より、院長の吉田清隆先生にお越しいただき、脈診を用いた経絡治療についての講義をしていただきました。本講義では「鍉鍼(ていしん)」という刺さない鍼を使用し、生徒全員が施術の流れを一から体験できるように配慮いただきながら、また今年は参加生徒が2人ということもあり、いつも以上に手厚く個々のペースに合わせてご指導をいただきました。最初はペアを組み、お互いの脈を触察し、皮膚のすぐ下で触れられる脈なのか、少し強めに押さないと触れられない脈なのかなどの脈の性質について学習し、病態を把握できたところで、鍉鍼を用いて実際の施術に入りました。生徒は術者・被術者いずれの体験もさせていただき、施術前後でこり感について比較をし、その効果に大変驚いていました。こりの硬さや大きさの改善など、明確に施術の効果を感じ取ることができました。また、鍉鍼にも先端が尖っているものや丸みを帯びているものなどさまざまな形があり、1種類ずつ丁寧に触察させていただきました。生徒は大変興味を持ち感動している様子が見られました。生徒からは「痛みを伴わない施術についてさらに学んでみたい」「進路選択の幅が広がった」など、積極的な感想も聞くことができました。授業の中では学ぶことができない内容であったため、鍼に関する知見を広めることができた、大変貴重な講義となりました。

吉田先生、ご多忙の中、本当にありがとうございました。

|

写真1 吉田先生が台になっている生徒の皮膚の状態を説明し、もう一人の生徒が確認をしている様子です。 |

|

写真2 特別講義の最後に参加者で撮った集合写真です。少人数でしたが、和気あいあいと楽しい雰囲気で講義を受けることができました。 |

「筑波大学篤志解剖体慰霊式」

令和7年10月8日(水)

10月8日、筑波大学において「篤志解剖体慰霊式」が執り行われました。この式は、医療系の学生が行う解剖実習のためにご献体くださった方々に、深い感謝と追悼の気持ちを伝えるためのものです。本校鍼灸手技療法科の生徒も参列し、実習を通して多くを学ばせていただいたことに、感謝の気持ちを込めて献花を行いました。生徒たちは、この経験を通して、命に向き合うことの重みを実感し、医療を学ぶ者としての自覚をいっそう深めていました。献体を通じて医療教育にご協力くださった方々に心より感謝申し上げます。

「ケアセンター南大井の見学実習」

令和7年10月2日(木)

10月2日、2年生が品川区にある介護老人保健施設「ケアセンター南大井」を見学させていただきました。理学療法士の伊藤先生からは、品川区における介護老人保健施設の役割や、大学病院・行政・利用者およびご家族との連携の在り方について、質疑応答を交えながら具体的にお話しいただきました。訓練室や入浴設備などの施設も見学し、介護現場の実際を理解する貴重な機会となりました。本校には鍼灸科のほかに、リハビリテーションを専門とする理学療法科があり、理学療法士でもある教員のネットワークを生かして、このような施設での見学実習を実施しています。

生徒たちは今回の見学を通して、医療や介護の現場で多職種が協力しながら利用者の生活を支えていることを学び、自らの専門性をどのように生かしていくかを考える良いきっかけとなりました。

「筑波大学附属病院の見学実習」

令和7年9月29日(月)

9月29日、2年生が筑波大学附属病院リハビリテーション部を見学させていただきました。理学療法士の石川先生からは、現在の日本の医療における国立大学病院の役割、とりわけリハビリテーション部門が担う重要な使命についてご講義をいただきました。その後、筑波大学で開発され、いち早く導入されたロボットスーツHAL(ハル)や、集中治療室で行われているリハビリテーションの様子を拝見しました。筑波大学の附属校である本校鍼灸科ならではの、貴重な学びの機会となりました。

|

写真1 ロボットスーツHALに実際に触れ、その構造を確認している様子です。 |

|

写真2 さまざまなタイプの杖を使用して歩行体験をしている様子です。 |

「治療院見学」

令和7年7月16日(水)

鍼灸手技療法科3年生の生徒が、日帰りで都内にある2か所の治療院へ見学に行ってきました。一カ所目の「とも鍼治療室」の見学では、塚田友樹院長の施術を見学させていただいた他、将来開業を考えている生徒のために、とも鍼治療室開業までの経緯や治療院経営に関わる様々な制度、将来の展望や塚田院長が取り組まれている研修制度などを詳細にお話しいただきました。

塚田院長は鍼灸のさらなる普及について常に考え、近隣のクリニックとの提携や将来開業を考えている鍼灸師への支援など幅広く活躍されており、その情熱と行動力に驚かされるとともに大きな力をいただきました。

治療では、今ある症状のみをみるのではなく、その背景や全身の様子を観察し、東洋医学の知識をもとに患者様の全体をとらえて、そのゆがみの原因に対して一つ一つ変化を確かめながら丁寧に治療をされていました。生徒も実際に施術を体験させていただき、最初は刺さない鍼の効果に疑心暗鬼だった生徒も、実際にその効果を体感し、驚くとともに東洋医学への興味がさらに深まったようで、目を輝かせながら先生の説明に聞き入っていました。

とも鍼治療室の見学を通じて、塚田院長の知識、技術だけでなく、先生の柔らかいお人柄と治療に対する熱意、視覚障害者に対する想いに皆、感銘を受けました。

午後は、本校の鍼灸手技療法科教員として勤務されていた柴田健一先生が大泉学園で開院された「大泉学園しばけん三療院」を見学させていただきました。

見学では、最初に柴田先生の講義があり、治療院開業までの手続きや治療院の名称決定までの経緯など、開業準備についてのお話や、1ヵ月あたりの患者数や施術コースの設定、働き方といった治療院経営の実態について、具体的かつ分かりやすく生徒にお話しいただきました。

治療では、治療院の名前にあるように、患者様に合わせて鍼、灸、あん摩・マッサージ・指圧の三療を組み合わせて治療されており、見学では実際に鍼、あん摩の施術をしている様子を、説明を加えながら、ときに生徒の手をとって触れさせて丁寧に指導してくださいました。

限られた時間でいかに効果的な施術を行うか、柴田先生の長年の経験と知識に基づいた効率のよい体の使い方や刺鍼技術を実際に見せていただけたことは、これから鍼灸あん摩マッサージ師を目指す生徒にとって貴重な経験になりました。

今回の総合実習では、私たちの大先輩であるお二人の先生のお話を伺い、施術の様子を見学させていただき、このお二人の先生が、患者様に選ばれる鍼灸あん摩マッサージ師である理由がよく分かりました。生徒にはこの見学で見聞きし、感じたことをしっかりと吸収し、将来はお二人の先生のように選ばれる施術者になってほしいと願っています。

|

写真1 大泉学園しばけん三療院の柴田健一院長と3年生、3年担任副担任で撮った集合写真です。場所はしばけん三療院の治療ブースです。 |

「大宮呉竹医療専門学校とのあん摩施術交流会」

令和7年7月19日(土)

本校鍼灸手技療法科では自治会行事として、学校法人呉竹学園大宮呉竹医療専門学校鍼灸科・鍼灸マッサージ科の皆様とあん摩施術による交流会を実施しました。本校からは生徒6名と教員3名、専門学校からは生徒4名と教員1名にお越しいただき、計14名で行いました。生徒はペアを組み、15分ずつで施術者と被施術者を交代し、その後ペア交代をするという形で2時間以上にわたり施術交流をしました。今回は施術部位を決めず、被施術者の希望やこれまで学習した範囲の中でペアごとに施術メニューを決めて実施しました。全てのペアで、それぞれの学校での授業の様子、得意な科目や苦手な科目について、資格取得後に就きたい職業についてなど、様々な話題で盛り上がり、情報交換も活発に行われました。また、お互い初めて知る手技もあり、教え合う場面も見られました。更に、専門学校の晴眼の生徒にとっては視覚障害者と深く交流する機会が少ないため、そのような話題についても興味を持ち積極的に意見を交わしていました。一方で、あん摩の技術は、視力の有無に関係なく力を発揮でき、全員が資格取得という同じ目標に向かって学んでいることを改めて認識する機会にもなりました。交流会終了後、生徒からは「次はいつできそうですか?」といった言葉が聞かれ、今回の交流会が非常に有意義なものになったことを改めて感じました。

今後も可能な限り、このような機会を設けていきたいと思います。この度は、本行事の準備にご協力いただいた先生方、参加してくださった生徒の皆様、本当にありがとうございました。

|

写真1 本校の生徒が大宮呉竹医療専門学校の生徒さんにあん摩施術をしている様子です。 |

|

写真2 交流会の最後に参加者全員で撮った集合写真です。みんな笑顔で自由にポーズをとっていて、交流会の楽しそうな雰囲気が伝わる写真です。 |

「視覚障害者向けボウリング体験交流会」

令和7年7月11日(金)

本校鍼灸手技療法科では自治会行事として、東京ドームボウリングセンターを会場にボウリング体験交流会を実施しました。今回は通常のボウリングとは異なり、視覚障害者向けに工夫された競技形式で行われました。大きな特徴として、ボウラーが投球時にピンの方向や位置を把握するための補助具(ガイドレール)を使用できる点が挙げられます。全国では「全日本視覚障害者ボウリング選手権大会」や「全日本視覚障害者ボウリング個人選手権大会」なども開催されており、視覚に障害があっても楽しめるスポーツとして広がりを見せています。本行事の開催にあたって一般社団法人全日本視覚障害者ボウリング協会の皆様には、会場までのガイドレールの運搬や生徒へのご指導など多岐にわたるご支援をいただきました。生徒の多くが初めての体験で、熱心に話を聞きながらプレーに臨んでいました。コツをつかむと何度もストライクを出す姿が見られ、短時間で一気に上達していく様子が印象的でした。4チームに分かれての対戦形式で、応援の声も飛び交い、会場は大いに盛り上がりました。

また、プレーそのものだけでなく使用する靴やボウリングボールの準備にも新たな学びがありました。例えば、ボウリングボールに「10ポンド」と表示されていても指を入れる穴の大きさには複数の種類があり、実際に指を入れてみなければ自分に合ったボールかどうかはわかりません。指を入れた状態で持ち上げても抜けない程度が理想とされており、こうした細かな工夫の大切さを学ぶ機会となりました。

本交流会を通して、視覚に障害があっても工夫をすることで晴眼者と同じように全力でスポーツを楽しめることを改めて痛感することができました。この体験をきっかけに今後ボウリングに興味を持ち、チャレンジする視覚障害者が増えると嬉しく思います。

ご尽力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

|

写真1 生徒がボウリング協会のスタッフの方から、ガイドレールを使ったボールの投げ方の指導を受けている様子です。 |

|

写真2 弱視の生徒がアイマスクを着用し、ガイドレールを使ってボウリング体験をしている様子です。 |

「2年校外特別研修」

令和7年5月20日(火)

鍼灸手技療法科第2学年の校外特別研修では、進路の選択肢の一つであるヘルスキーパー(企業内で社員の健康増進のためにマッサージを行う職種)への理解を深めるため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社様を訪問しました。同社の健康推進室で働く、本校卒業生2名を含む4名のヘルスキーパーの方々からは、ヘルスキーパーを進路として選んだ理由や日々の業務の実際についてお話を伺いました。また、人事部健康推進室の室長である阪本大志様からは、企業におけるヘルスキーパーの役割や意義について、質疑応答を交えながら詳しくご説明いただきました。学生からは、「正社員として勤務時間や休暇が決まっており、ワークライフバランスが整っている点に魅力を感じた」や、「施術後に必ずワンポイントアドバイスを行うことで、社員の健康意識が高まることを知った」などの感想がありました。さらに、卒業生から実際に施術を受け、「学校での実技授業と現場の施術の違いを実感した」等の声もありました。午後は築地へ移動し、勝鬨橋を見学したり、場外市場を散策したりしました。最後に、築地の市場橋公園にある「東京盲唖学校発祥・日本点字制定の地の碑」を訪れ、碑に点字で刻まれた149年前から始まる本校発祥の歴史に(指で)触れました。

また、今回の特別研修には筑波大学の学生2名が介護等体験のために参加し、一日を通して本校学生の歩行ガイドを務めました。体験後、「事前に歩行ガイドの練習をしていたが、食事の際の支援は初めてで勉強になった」「一日を共に過ごした経験を、今後視覚障害者と接するときに生かしていきたい」との感想が寄せられ、視覚障害理解の一助となりました。

|

写真①は、ヘルスキーパーの方々から業務について説明を受けている様子です。 |

|

写真②は、本校卒業生のヘルスキーパーの方から施術を受けている様子です。 |

|

写真③は、『東京盲唖学校発祥・日本点字制定の地』の石碑の前での集合写真です。 |

「1年校外特別研修」

令和7年5月20日(火)

鍼灸手技療法科第1学年の校外特別研修では、東京都墨田区にある江島杉山神社の見学、浅草の仲見世通りの散策、浅草から日の出桟橋までの水上バスの体験を行いました。江島杉山神社では、現在日本で広く用いられている管鍼法という鍼の施術方法を見いだした、杉山和一の歴史を学び、理療のこれまでの成り立ちを知り、学習のモチベーションを高めることができました。また、施術体験という形で、付属治療院の先生方から生徒全員が個々の希望に添った施術をしていただきました。「自身が将来就く職業について具体的にイメージを持つことができた」「プロの方の施術は大変気持ちよかった」などといった感想が多く寄せられ、大変有意義で貴重な時間となりました。

仲見世通りでは、混雑しており時間が短かったものの、各自味わいたい浅草フードを堪能していました。

水上バスの体験では、天気も良く、心地よい風を感じながら東京の町並みをゆっくり堪能しました。また、橋の下を潜る際の圧迫感や水しぶきの音などはとても迫力があり、全盲であっても船の動きや周囲の状況を肌で感じることができ大変楽しい体験となりました。生徒同士の会話も弾み、大変満足している様子が見られました。

今回の研修を通して、手引きなどクラスメート同士で助け合うこと、皆で話し合い企画することの大切さや達成感を味わうことができました。また、研修終了後、「有意義な1日でとても良い思い出になった」という感想もあり、良い1年のスタートを切ることができました。

最後に、今回ご協力いただいた全ての方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

|

写真①は、江島杉山神社境内での集合写真です |

|

写真②は、浅草寺雷門の前で数名の1年生と介護等体験学生の集合写真です |

「卒業生が地元で開業」

令和7年4月25日(金)

本校鍼灸手技療法科の令和2年度卒業生、佐藤顕志郎さんが、このたび地元・山形にて開業されました。開業からわずか一週間で、すでに20人以上の患者様の治療を行われているそうです。本日、佐藤さんが遠方の山形から開業のご報告にお越しくださいました。

卒業生の活躍は、私たちにとって大変喜ばしいことです。

佐藤さんの今後のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。

LOHANA鍼灸マッサージ院

営業時間:9:00~12:00、14:00~20:00(火、木は定休日)

住所:山形県村山市大字土生田2172

電話番号:090ー2845ー8686

院長:佐藤顕志郎

|

写真①は、佐藤さん(左から2番目)と先生方との集合写真です。 |

|

写真②は、上記の治療院情報が書かれたちらしです。 |

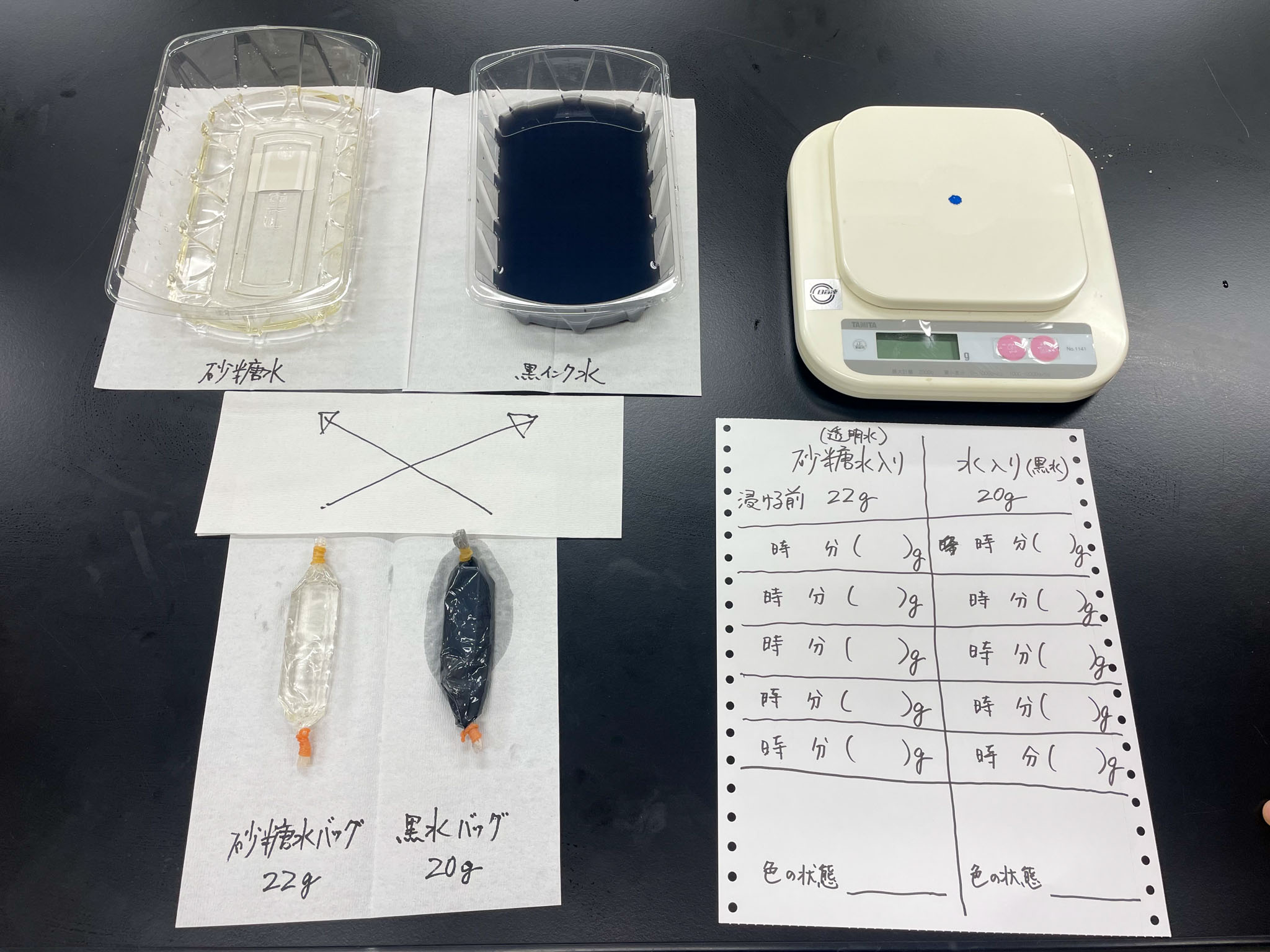

「生理学物質の移動(浸透)の実験」

令和7年4月28日(月)

鍼灸手技療法科では、今年度7名の新入生を迎え、新しい学期がスタートしました。4月18日には生徒自治会主催で全学年・教員との顔合わせ会が開かれ、これからの学校生活について具体的なイメージができてきたかもしれません。1年生は新しい教科書の数や本の厚さに驚き、専門的な学習の内容に意欲的な気持ちとともに「これを全部覚えるのか」という不安が心をよぎっているようです。オリエンテーションも終わり、いよいよ本格的な授業が始まっています。生理学では、細胞の構造と働き、体液の組成など、生理学を学ぶ上で必要な基礎事項から学習しています。

教科書の説明だけでは分かりにくいところもあるので、溶質濃度の異なる溶液同士で起こる「浸透」という現象について、実際に細胞膜と同じ性質をもつ半透膜を用いて、水がどのように移動するのかを観察することにしました。

2つの容器に黒く色着けした水と30%濃度にした砂糖水を入れます。黒い水の方には砂糖水の入った半透膜の袋を、砂糖水の方には黒い水の入った半透膜の袋を入れました。

朝から生理学室に置いておき、休み時間に生徒たちは袋の状態を触ったり、重さを量ったりして記録をつけていきました。

実際に水が移動して半透膜の袋がはち切れそうになっていたり、その逆で中身の水がどんどん外へ移動してつぶれて軽くなっていることを体感しました。

また、この実験は赤血球が水を吸収して破裂する「溶血」という現象の理解にもつながりました。

まだまだ生理学も始まったばかりですが、興味を持つきっかけになってもらえればと思っています。

|

写真①:浸透の実験器具を写したものです。机の上には、砂糖水と黒い水が入った容器があり、それぞれに半透膜の袋を浸けて水の移動を調べます。 |

|

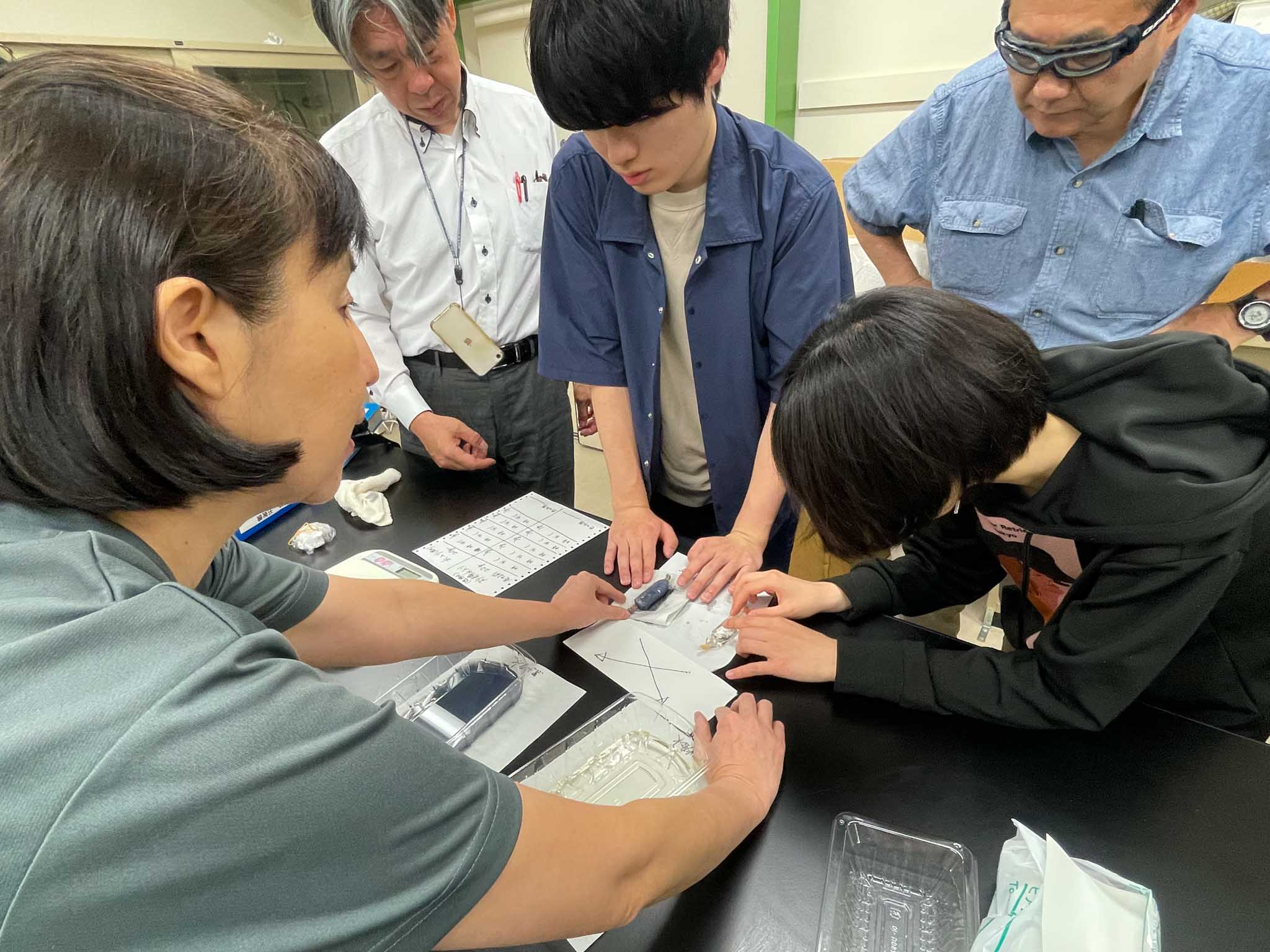

写真②:授業中の教員と生徒の様子を写したものです。真剣な雰囲気の中で授業が進められています。 |

「自治会 三年生を送る会」

令和7年3月13日(木)

今年度も自治会主催の三年生を送る会が開かれました。鍼灸手技療法科は三学年を通して大変忙しい学業の中にありますが、この自治会活動を通して、3学年であん摩の練習をしたり、たこやきパーティーをしたり、視覚障害者の歩行ナビゲーションデバイスである「あしらせ」を皆で体験したりと、学年を超えた交流がたくさんありました。

卒業式の答辞では「先輩達の足跡をカルテの担当者名で知ることが出来た。私たちも後輩の皆さんに残していけるようにしたい。」との言葉が聴かれました。

これからも筑波大学附属盲学校鍼灸手技療法科の伝統のバトンは生徒の皆さんの手によって繋がれます。

3年生、卒業本当におめでとうございます!そして、1、2年生も進級おめでとうございます!

|

写真①は、1年生が3年生に記念品を贈呈している風景です。 |

|

写真②は、3年生、担任・副担任を中心に、全学年での記念写真です「三年間で一番大変だったことは?」という質問に、3年生から「国試ー!」という回答に、皆で笑っている写真です。 |

「特別講義 テーピング」

令和7年2月27日(木)

鍼灸手技療法科2年生を対象に、テーピングの特別講義が行われました。ご講義いただいたのは、有限会社トレーナー・アローズの尾﨑由実子先生です。まずはテーピング未経験の生徒にテーピングの使用用途・種類などを丁寧に説明していただきました。そして、キネシオテープを使用し、内反捻挫の予防を目的とした腓骨筋に対するテーピングと、テニス肘の予防を目的とした短橈側手根伸筋に対するテーピングの2種類をご教授いただきました。

キネシオテープは引っ張る方向や力の加減が少しでもうまくいかないとシワができやすく、特に全盲生徒の場合はテープを張る始点・終点の位置を手でのみ確認しなければならないため、始めは操作に苦戦している様子が見られましたが、尾﨑先生の丁寧なご指導のもと、真面目に練習を繰り返すことで最終的には全員が上手にテープを貼ることができました。中には、応用編までご教授いただき、さらに数種類の巻き方をマスターした生徒もいました。

そして、テープを貼った状態で歩いたり手首を動かしてみるなどして、テープを貼る前後での変化を確認し、効果の違いを実感することもできました。

生徒の感想には「用途によって使用するテープの太さを選択することで、選手のパフォーマンス向上の助けとなることを知り勉強になった」、「より様々な部位へのテーピングを学習してみたい」など、積極的な内容が多くありました。

日々の授業の中ではテーピングの実技について学ぶ機会が少ないため、生徒にとっても、また教員にとっても大変貴重で有意義な時間となりました。

|

写真①は、楽しい雰囲気の中、尾﨑先生が生徒の肘にテーピングを貼っている様子です。 |

|

写真②は、尾﨑先生が実際に貼った肘のテーピングの位置を生徒が確認している様子です。 |

|

写真③は、尾﨑先生と生徒たちとの集合写真です。 |

「オンラインカンファレンス」

令和6年10月4日(金)、11月21日(木)

今年度も鍼灸手技療法科3年生を対象に、他の盲学校理療科生徒とオンラインによる症例カンファレンスを行いました。1回目は11校が参加し参加生徒は34名でした。そして2回目は8校が参加し参加生徒は18名でした。

この取り組みは、2年前より本校が主体となって企画し、大人数での共同的な学習を深めることや、さまざまな視点での意見に触れ病態のとらえ方や治療の考え方の幅を広げることを目的に行っています。今回は他校から1、2年生も参加し3年生の授業の様子を参観しました。

カンファレンスでは福島県立視覚支援学校と本校の生徒全3名が発表し、それぞれの生徒が担当している患者さんの症例について、病態や治療方法について討議がなされました。人数が多い分、多くの視点からの質問や意見が出され、生徒たちにとって今後の学びに繋がる有意義な時間になりました。

また、2回目の後半には交流会も行われました。情報交換のテーマは以下3つでした。

①寒いときはどのように施術しますか。

➁将来どういう職に就きたいですか。

③皆さんが住んでいる地域で、視覚障害者が楽しめるおすすめスポットを教えてください。

参加者全員が将来の目標やおすすめの観光スポットを発表し、楽しく親睦を深めることができました。直接の対面ではありませんでしたが、物理的距離が遠い人たちとも繋がることができ、同じ目標に向かう生徒同士、良い刺激、新鮮な体験になりました。

|

写真は、本校生徒が他の盲学校理療科生徒の意見を聞いている様子です。 |

「介護老人保健施設ケアセンター南大井 施設見学実習」

令和6年10月10日(木)

鍼灸手技療法科2年生は、品川区にある介護老人保健施設ケアセンター南大井様へ見学実習に行ってきました。本センターは、リハビリを必要とする利用者様が在宅復帰を目標に利用する施設です。当日は介護予防教室や屋上庭園の見学に加え、普段はなかなか見ることができない大浴場や機械浴槽、筋力トレーニング機器の体験などもさせて頂きました。

ご説明頂いた理学療法士の伊藤滋唯先生からは、各々質問を用意してくるという事前宿題を頂き、参加した生徒・教員は一人何個もの質問を考えました。

伊藤先生は私たちの質問へのご回答を通して、理学療法士を目指された経緯、普段大切にしていること、利用者様へどのような気持ちで寄り添われているかなど、貴重な内容をお話頂きました。

医療従事者は、知識や技術を習得することは当たり前です。そして卒業し、現場に出たら一番大切にしなければならないのは患者を思いやる気持ちや人としての誠実さです。

今回の見学実習ではそのような、医療従事者として、人として、大切なこととは何かを問いかけられる貴重な機会でした。本当にどうもありがとうございました。

今年度も見学実習を受け入れてくださった伊藤先生始め、センターの皆様へ心から感謝申し上げます。

|

写真①は、普段、センターで使用されている筋肉トレーニング器具を体験している写真です。 |

|

写真②は、施設の屋上庭園で利用者さんとボランティアさんが育てたオレンジ色のマリーゴールドの前で、理学療法士の伊藤滋唯先生と本校の生徒・教員で撮った写真です。 |

「特別講義 膝関節疾患の診察と鍼通電療法」

令和6年12月4日(水)

鍼灸手技療法科3年生を対象に、膝関節疾患に対する鍼通電療法の特別講義が行われました。ご講義いただいたのは筑波大学理療科教員養成施設の工藤滋先生です。特別講義ではまず膝関節模型を観察し、膝関節を構成する骨・周囲の靭帯など解剖学的な構造について復習をしました。その後、生徒同士でペアになり、それぞれの膝の観察を行いながら、変形性膝関節症などにより痛むことの多い鵞足部の触察を行いました。そして、鵞足の構成筋である薄筋を触察しその部への鍼通電を行いました。今までに薄筋パルスを体験したことがなかった生徒にとって、薄筋の触察と刺鍼に苦労をする姿もみられましたが、最終的には全員が正確に薄筋への鍼通電ができるようになりました。

生徒からは「薄筋の触察の仕方を教えていただき大変勉強になった。治療室には膝が痛い患者さんが来ることが多いので、ぜひ試してみたい」という感想がありました。臨床実習の場で見られることの多い膝関節疾患の新たな治療法を教えていただき、大変勉強になった講義となりました。

|

写真①は、工藤先生が模型を使って膝関節の構造を説明されている様子です。 |

|

写真②は、工藤先生のご指導の下、生徒が実際に薄筋パルスを実施している様子です。 |

「東海医療学園専門学校生徒との実技交流会」

令和6年11月24日(日)

東海医療学園専門学校の生徒の方々3名と引率の先生が来校され、本校の3年生・2年生の生徒2名と実技交流会を行いました。今回の実技交流は新たな取り組みで、東海医療学園専門学校の生徒の方々が希望してくださったことをきっかけに実現しました。

参加した生徒は8月に開催されたあん摩マッサージ指圧甲子園の参加選手たちで、甲子園での実技交流会を通し、お互いの技術が素晴らしかったことであん摩に対するモチベーションがさらに高まり、再度2校で実技交流会を開催することとなりました。専門学校と盲学校の生徒の間に交流が生まれ、本校もこの日を心待ちにしていました。

生徒たちは全員がお互いに施術をしあい、それぞれが施術を行うこと、受けることを通して、自分の技術を再確認したり、自分にはない技術を体感したりする良い機会となりました。皆、積極的で、お互いの技術を吸収しようと気になった技術を教え合う様子もみられました。

参加した生徒からは、「いつも同じ学校の生徒同士で実技をやっていると気づけないこともあり、今日は新しい技術を学ぶことができてとてもよかった」、「施術をしながら他の学校の授業の様子も聞けてよかった」、「今日覚えた技術を早速練習して施術に取り入れたい」といった感想が聞かれました。

力の加え方や手の使い方など、あん摩の技術は奥深くとてもたくさんのバリエーションがあります。今回の取り組みは生徒にとって大きな刺激になったのと同時に、教員にとっても多くの学びがありました。

このような機会をくださった東海医療学園専門学校の生徒の皆様と先生に感謝申し上げます。

(引率してくださった先生は、第一回あん摩マッサージ指圧コンテスト〔有資格者の部〕の優勝選手です)

今後もこの取り組みを継続していければと思います。

|

写真①は、東海の生徒さんに、本校生徒があん摩施術をしています。技について色々と質問を受けました。 |

|

写真②は、本校生徒が、東海の先生からあん摩を受けながら、技のご指導をいただいています。 |

|

写真③交流会の終わりに、両校の生徒さんと教員で記念撮影しました。充実感あふれるいい笑顔です。 |

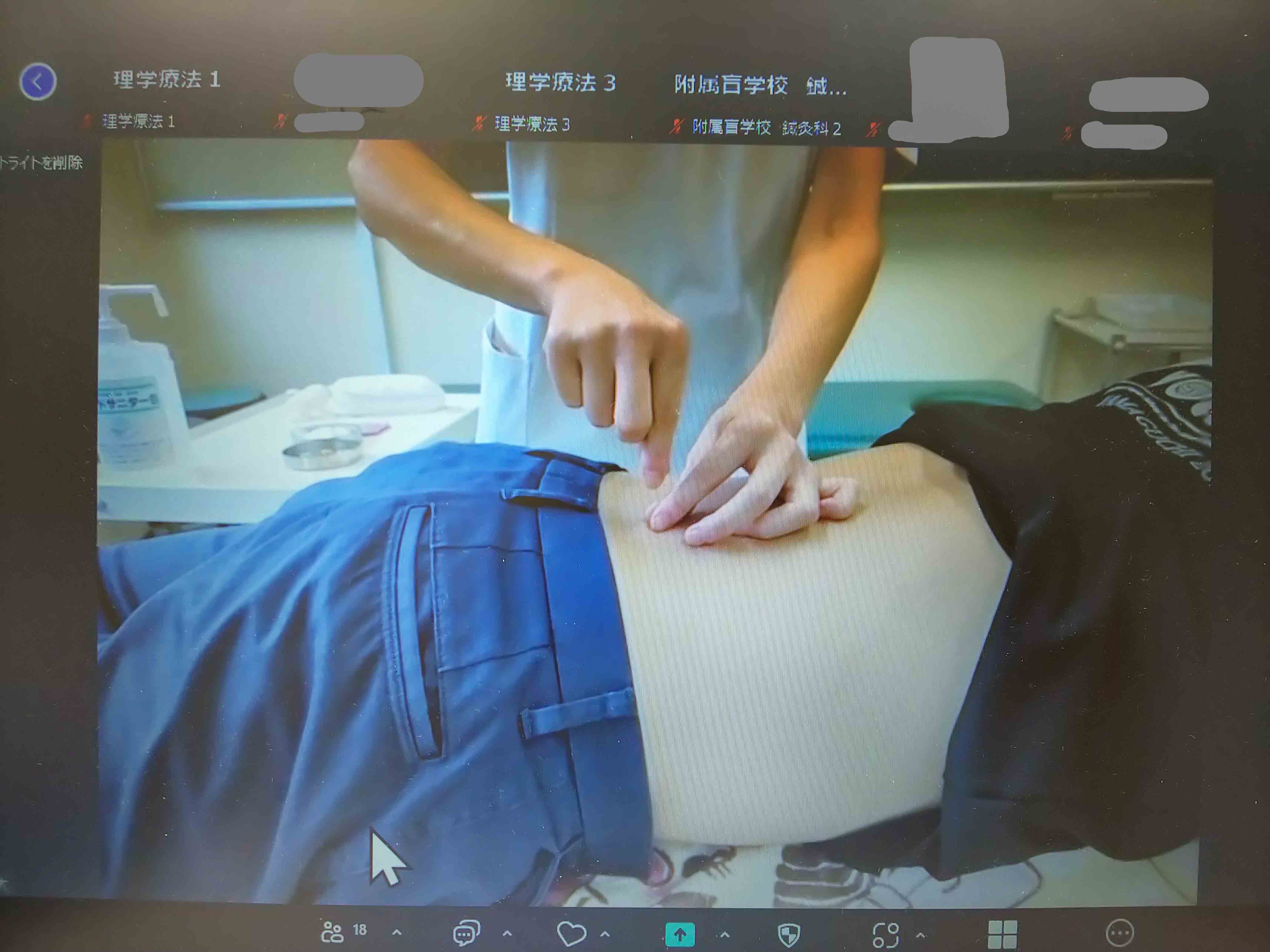

「特別講義 関節モビライゼーション」

令和6年11月20日(水)

鍼灸手技療法科3年生を対象に、関節モビライゼーションの特別講義が行われました。ご講義いただいたのは一枝のゆめ治療院の院長・筑波技術大学名誉教授の藤井亮輔先生です。

特別講義ではまず、関節モビライゼーションの基礎理論として関節運動学の基礎について教えていただきました。カイロプラクティックで用いる瞬発的な徒手操作と違い、緩徐な手技で安全面に優れている半面、関節運動学に関する一定の知識、適応症に対する理解がなければリスクを伴う危険な手技だということを学んだ上で、実際に肩関節、膝関節の関節モビライゼーションの方法を教えていただきました。生徒からは、「自分の知らなかった治療法を学ばせていただき、今後の治療方法の選択肢を増やすことができた」、「講義も実技も非常に分かりやすかった。さらに練習を積んで臨床室の患者さまにも安全に施術できればと思う」などの感想がありました。関節運動学の知識をしっかりと頭に入れ、普段の臨床実習にも活かしやすい、大変貴重な講義となりました。

|

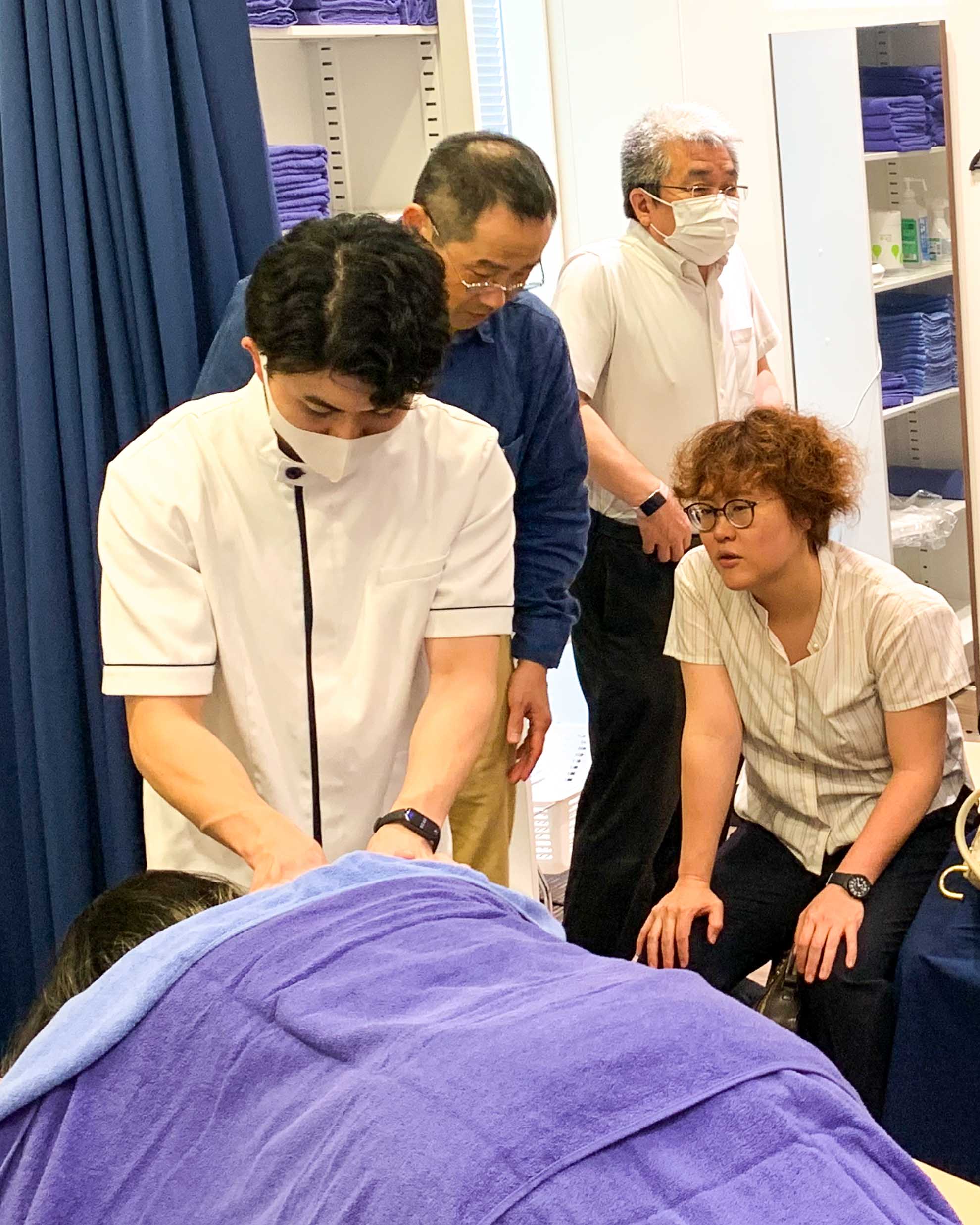

写真①は、肩関節の離開法を練習している生徒に藤井先生が実技指導をされている様子です。 |

|

写真②は藤井先生と鍼灸手技療法科3年の集合写真です。 |

「臨床研究発表会」

令和6年11月7日(木)

今年も鍼灸手技療法科3年生による臨床研究発表会が行われました。

発表会に至るまで、4月にはオリエンテーションで臨床研究の意義や研究の進め方について学び、過去の臨床研究発表会の資料や文献を検索しました。5月には研究内容の決定、6月にはデザイン発表を行い、3年生は臨床研究以外にも研修旅行、定期試験、模擬試験と続く中、研究を進めてきました。

今回の発表会に向けてそれぞれの担当教員とともに、各自が関心を持っている治療法について研究を行い、治療効果の検討をしました。いずれもとても興味深い発表でした。

参加をしていた2年生や教員からも多くの質問が出され、活発な発表会となりました。さらに校長・副校長にもご参加いただき、今回の発表会への労いの言葉とともに、来年2月に実施される国家試験受験に向けてのエールもいただき、これから受験勉強追い込みとなる3年生にとって、モチベーションが高まる充実した会となりました。

以下、今年度の研究テーマです。

・あん摩とオイルマッサージ、温熱療法の比較~頭痛患者を対象に~

・冷えを伴う慢性肩こりに対する伝統的手技による標治法と標本同治法でのアプローチの治療効果の比較~杉山真伝流手術を用いて~

・ヒーリングミュージックの有無が鍼とあん摩治療後の身体に及ぼす影響

・慢性的下痢症状に対する東洋医学的治療の一症例

・筋緊張に対する鍼通電療法での周波数の違いによる治療効果の比較

・結帯動作に影響を与える筋への介入の効果について~ストレッチ、あん摩~

|

写真①は、3年生の発表を2年生が熱心に聴いている様子です。 |

|

写真②は、3年生の発表者が教員からの質問を受けている様子です。 |

「特別講義 経絡治療」

令和6年9月26日(木)

鍼灸手技療法科3年の特別講義として、神奈川県鎌倉市にあります「大船東洋鍼療院」より、院長の吉田清隆先生、佐野麻里子先生をお招きし、脈診を用いた経絡治療についての講義をしていただきました。

本講義では「鍉鍼(ていしん)」という体内に刺さない鍼を使用し、生徒全員が施術の流れを一から体験できるようご指導いただきました。最初はペアを組み、お互いの脈を触察し、皮膚のすぐ下で触れられる脈なのか、少し強めに押さないと触れられない脈なのかなど脈の性質について学習しました。病態を把握できたところで、鍉鍼を用いての実際の施術に入りました。生徒は、施術前後で皮膚温やこり感について比較をし、施術後の身体の変化を実感することができたようです。生徒からは「脈診の実際と経絡治療のイメージを体験することができた。」、「痛みのない治療を体験することができ、今後はこういった治療法を学んでみたいと思った。」といった感想を聞くことができました。授業の中では学ぶことができない内容であったため、鍼に関する知見を広めることができた、大変貴重な講義となりました。

吉田先生、佐野先生、ご多忙の中、本当にありがとうございました。

|

写真①は、吉田先生が台になっている生徒の皮膚の状態を観察し、説明している様子です。 |

|

写真②は、吉田先生が頸部に鍉鍼治療を行い、生徒が脈の変化を観察している様子です。 |

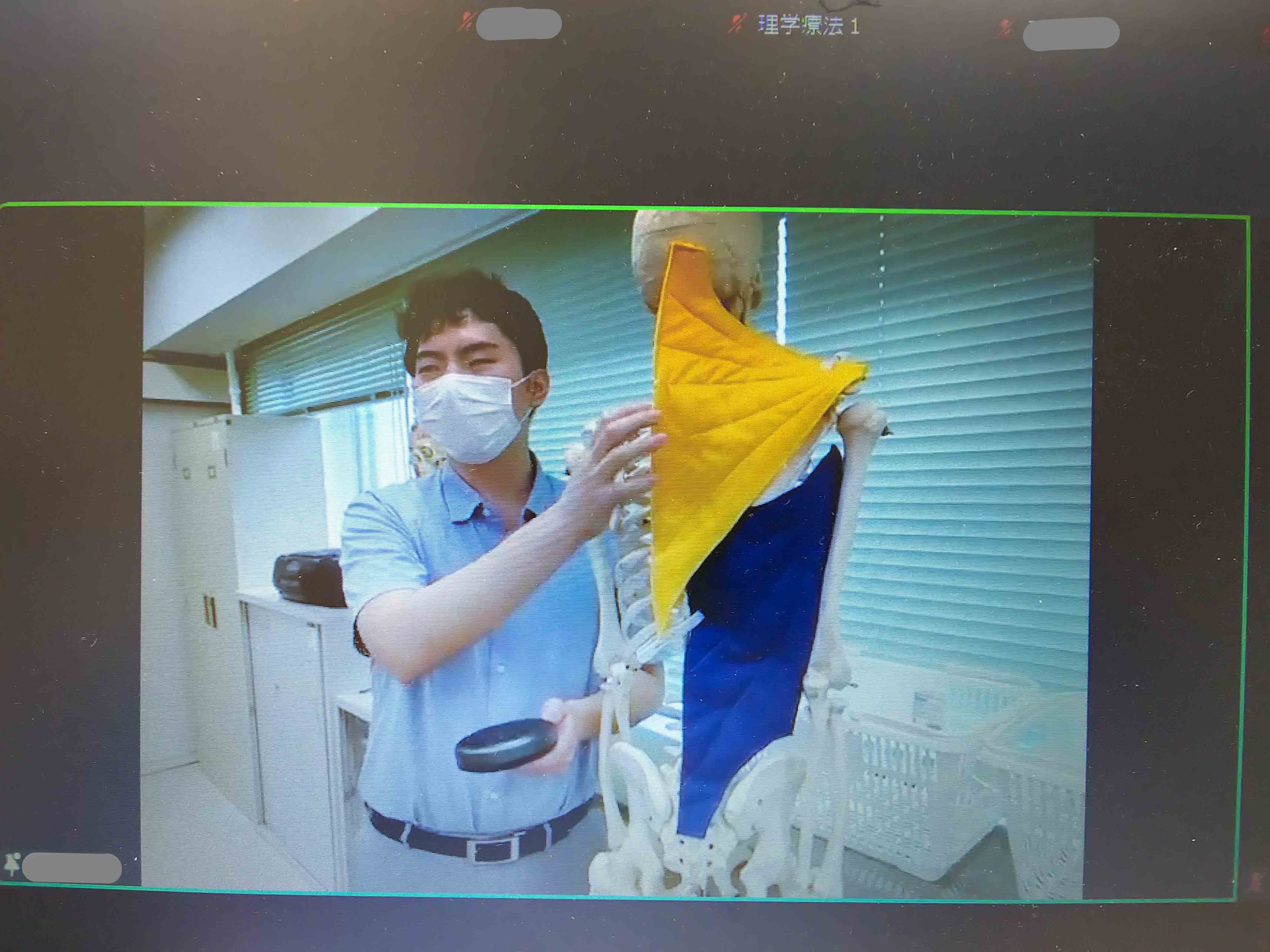

「第2回オープンキャンパス(オンライン)」

令和6年8月31日(土)

予定されていた第2回専攻科オープンキャンパスは、台風上陸による全国的な天候不良により、参加者の安全確保を優先し、残念ながら対面型は中止、オンライン型のオープンキャンパスのみの開催とさせていただきました。

当日は鍼灸手技療法科、理学療法科、寄宿舎の各科の説明の後、実際に入学後に授業で使用する解剖模型や、体に鍼を刺す実技などを教員が紹介・実演しました。

全国から多くの入学希望者に参加していただき、ご参加の皆様からたくさんのご質問を頂き、大変充実した時間となりました。

来年、皆様と一緒に学べることを楽しみにしています。

|

写真①は、フェルトで作った教員手作りの筋肉模型の教材を説明している様子です。 |

|

写真②は、教員が患者役の教員の腰に鍼を打っている様子です。 |

「あん摩マッサージ指圧コンテスト・甲子園に生徒2名が出場」

令和6年8月25日(日)

大宮呉竹医療専門学校(埼玉県さいたま市)を会場に第1回あん摩マッサージ指圧甲子園が開催されました。

これは一般社団法人一枝のゆめ財団と、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合が共同開催する、第3回あん摩マッサージ指圧コンテスト(有資格者参加)内で初めて学生部門として開催されたものです。

本校からは鍼灸手技療法科2年の柴崎美優樹さん、3年の前田希さんがエントリーし、全国から集まった24名の参加者と日頃の練習の成果を発揮し合いました。

学生部門は午前で終わり、夕方の閉会式・表彰式までの間は参加した学生同士でのあん摩交流会となりました。お互いの身体を施術したり、技術の交流や手技を教え合うなど貴重な機会となりました。

その様子はとても和やかで、この手技療法を学ぶ人達が、専門学校、盲学校、大学で頑張っている限り、これからも世の中に素晴らしいあん摩マッサージ指圧師が生まれ続け、業界の発展と社会貢献につながることだろうと嬉しくなりました。

大会関係者の方々のお陰でとてもよい経験を得ることができました。深く感謝申し上げます。

|

写真①は、交流会でベッドにうつ伏せになっている他校の学生さんをあん摩している様子です。 |

大会に出場した本校の生徒からも以下のような感想をもらいました。

〇柴崎美優樹さん

「学校での実習とは違う環境で自分の力を発揮できるか心配していましたが、落ち着いて取り組むことができました。また、他の学生さんとの実技交流も行い、新しい手技を知る良い機会となりました。課題を一つ一つ克服し、今後も練習を重ねていきます。」

〇前田希さん

「入賞には至らなかったものの、高い評価をいただくことができ本当に嬉しく思っています。高い評価をいただけたのも先生方にあんまを受けていただき、たくさんのアドバイスがあったからだととても感謝しています。

コンテストだけでなく、実技交流ができたこともあんまコンテストに出場できてよかったことだと思います。専門学生の方々と実技交流をする中で手技の新しい発見がありとても勉強になりました。あんまコンテストに参加したことで自分に少し自信が持てるようになりました。また、もっと練習して上手くなりたいと改めて思いました。」

|

写真②は、交流会で他校の学生さんの坐位あん摩を受けている様子です。 |

学生部門では、最優秀賞に四国医療専門学校(香川県)の学生さん、優秀賞には東海医療学園専門学校(静岡県)と国立大学法人筑波技術大学(東京都)の学生さんが受賞されました。

本校は惜しくも入賞を逃しましたが、コンテストの目的は勝敗だけではありません。

今後も手技療法が、社会でひとびとの心身の健康へ貢献できるよう、私たちは業界全体で頑張っていきたいと思います。

|

写真③は、あん摩マッサージ指圧甲子園の主催者と参加者の集合写真です。 |

「インド共和国全国盲人協会グジャラート支部と国際交流協定締結」

令和6年8月12日(月)

この度本校は、インド共和国全国盲人協会グジャラート支部との間で、筑波大学教育局認可のもと、国際交流協定を締結しました。2009年から2校間で開始した、職業教育に関する情報交換を主体とした交流に続き、2013年2月~2016年1月に筑波大学附属視覚特別支援学校高等部専攻科鍼灸手技療法科によるJICA草の根支援事業「インド共和国における視覚障害者の職業教育支援」が行われ、視覚障害者を対象とした日本式医療的手技療法教育 (Japanese Medical Manual Therapy:以下JMMT)をインドの視覚障害者教育に委嘱する事業を開始しました。モデル校においては現在に至るまで上記教育がインド人教員により自律的に行われ、毎年10名前後の卒業生を輩出しています。

筑波大学附属学校教育局はJMMT課程の卒業生に対して継続的に教育長署名の修了証明書を発行しており、両校の間にはJMMTの今後の発展、および将来的な鍼灸教育の導入に向けて更なる協力体制をとっていく旨、合意がなされています。

これまではJICA事業時に双方署名した、MOU(Memorandum of Understanding,基本合意書)という形で協力関係の継続を確認してきましたが、今後も継続にこの事業を進めていくため、国際交流協定を締結することとし、今回締結の運びとなりました。

本校から、青木隆一校長、国際教育係長 寺﨑直教諭、鍼灸手技療法科主任 前田智洋教諭が、8月にインド盲人協会グジャラート支部職業部門を訪問し、国際交流協定書の締結、2023年度卒業生への修了証授与、現地生徒・教員に対する技術確認、自律神経反射機転を用いた手技療法に関する講義と実技指導を行いました。

技術確認においては、リスク管理を行いながら的確に施術できる能力を身に付けている様子がみられました。今回、筑波大学理療科教員養成施設の協力を得て、3Dプリンタで作成した眼球や脊柱、腸管の解剖模型や、本校岸本有紀教諭作成の頭頸部感覚神経支配領域上・表情筋上の経穴触察模型と眼球の層構造模型を贈呈しました。現地では、細かな様子を表現した模型に対して驚きと、このような模型でさらに理解を深められると、感謝のお言葉をいただきました。

今後も本校は、インドにおける視覚障害者職業教育の充実に向けて、JMMT教育の発展のための現地教員養成制度の確立や、更に鍼灸教育の導入も視野に入れて、現地と協力しながら取り組んでいきます。

|

写真①は、協定書締結後のインド盲人協会グジャラート支部施設長のランディナワール氏と青木校長の記念写真です。 |

|

写真②は、前田教諭がインドの学生に実技指導を行っている様子です。 |

|

写真③は、寺﨑教諭がインドの学生に講義を行っている様子です。 |

「ふれあいマッサージ」

令和6年7月11日(木)12日(金)

さる2024年7月11日と12日の2日間、鍼灸手技療法科3年生が校外実習「ふれあいマッサージ」に行ってきました。

これは区民ひろば南池袋の施設利用者様に対して、視覚障害者による理療施術を体験していただくという活動です。事前に利用の希望を出してくださった方々をお迎えして、生徒6名が2日間でのべ36名の利用者様にあん摩の技を披露しました。

毎年この行事を楽しみに来てくださる方、今回初めてという方、皆様から「気持ちいい」と喜んでくださる声をいただきながら、3年生はこれで修めるべき全ての校外実習を終える事ができました。

いつも募集にご協力くださる区民広場の職員の方々、暑い中お越しくださった利用者の皆様、本当にありがとうございました。

|

写真は3年生の生徒が利用者の皆様へ、あん摩を行っている写真です。 |

「2年解剖学実習」

令和6年7月3日(水)~5日(金)

2024年7月3日~5日の2泊3日で、鍼灸手技療法科2年生が筑波大学医学群解剖学教室で解剖学実習を行いました。

生徒は3班にわかれて、教員の指導のもと、1年生の解剖学で学習した骨や筋、神経、血管、内臓、関節などを直接触察し、人体の構造についての知識を深めることができました。

また、2日目の午後には筑波大学医学医療系の吉原雅大先生より中枢神経系の講義を受けました。吉原先生の生き物の進化の観点をベースとした中枢神経系の講義は大変興味深く、「とても分かりやすい講義であった」、「講義の内容がどれも興味深く神経系についてもっとお話を伺いたい」、「脊髄や脳を触察することで構造の違いを理解することができた」という感想が生徒から聞かれました。

2年生は初めて宿泊を伴う実習でしたが、宿舎では一緒に食事をし、夜は実習で学んだことを復習するなどして有意義な時間を過ごしました。

ここをクリックすると以前の出来事の表示・非表示を切り替えられます。

「自治会 あん摩練習会のご紹介」

令和6年6月21日(金)

本校鍼灸手技療法科には、在籍生徒で構成する「自治会」という組織があります。学年を超えた交流を目的に、あん摩練習会や新入生を迎える会などの行事を生徒自らが企画し、活動しています。

先日、第1回目のあん摩練習会が開催され、放課後に全学年で練習に励みました。新入生にとっては初めて他学年の生徒とじっくり交流できる機会であり、和気あいあいとした雰囲気の中、親睦を深めている様子が見られました。

あん摩練習会の主旨の一つには、新入生が今後どのような施術を目指して学習に取り組むかをイメージしてもらう、ということがあります。

今回は、新入生が複数の先輩の施術を体験し、技術とともに目標や学ぶ意欲を共有することで良い刺激をもらい、大変貴重な時間となったと思います。

今後は新入生もあん摩の基礎を習得し、先輩に対して施術を行う機会もあります。習得した技術を披露し、先輩たちからアドバイスをもらうなど、お互いに高め合えるあん摩練習会になることを期待しています。

|

写真は畳のあんま実技室で15名の生徒がペアを組んで7組となり、輪になってあん摩の練習をしている写真です。 |

「3年生仙台研修旅行」

令和6年5月24日(金)~26日(日)

鍼灸手技療法科3年生6名が2泊3日の研修旅行に行ってきました。

初日は松島海岸で遊覧船に乗ったり、仙台グルメのカキ、ずんだシェイクをはじめとするずんだスイーツ、いろいろな味の笹かまぼこなどを食べ歩きしたり、早くもお土産探しをしたりと、生徒達は普段の忙しい日々から解放されてリラックスした様子でした。

今回の大きな目的は後半2日間、仙台で開催される全日本鍼灸学会・宮城大会への参加です。生徒達は事前に各々興味を持ったプログラムを調べ、臨床家、教育者、研究者と様々な形で鍼灸に携わっておられる先生方、そして学生の方達の発表や実技から多くのことを学んだようです。引率した教員も、生徒と一緒に実技セッションを見たり、会場を回る傍ら、展示ブースの業者の方から鍼灸器具の情報を得たり、コロナ後、久しぶりに他校の先生方に会うことが出来たりと、収穫がたくさんありました。

また、勉強で疲れたときは、会場のすぐそばにある青葉山公園や仙台城跡を散策して美しい自然に癒され、ハードながらも充実した時間でした。3日間で5万歩歩いたのには驚きました。

生徒達は残りの学校生活で、治療室実習で臨床の力を磨き、個人でテーマを決めて研究をし、そして国家試験に向けて勉強にも一段と熱が入っていきます。初めての学会参加で、多くの人達が患者さんのために頑張っていることを実感し、鍼灸に対する情熱を感じたのではないでしょうか。

大いに刺激を受けて、自分の目標に向けてがんばってほしいと思います。

|

写真は、全日本鍼灸学会・宮城大会の会場周辺にある青葉山公園仙臺緑彩館前にある伊達政宗公胸像前で生徒と引率教員で撮った集合写真です。 |

「2年校外特別研修」

令和6年5月21日(火)

鍼灸手技療法科2年生が校外特別研修で、横浜市にある佐藤鍼灸院へ見学に行ってきました。佐藤鍼灸院は日本で最初に美顔鍼を始められた老舗の鍼灸院で、今回の見学では実際に美顔鍼の施術の様子や、一般治療の様子を直接見学させていただきました。見学では、ただ見るだけでなく刺鍼している鍼を実際に触らせていただき、どのように刺鍼しているのか、鍼の太さや長さ、刺鍼の深さや方向まで丁寧に説明して下さいました。

治療見学の後は、50年近く鍼灸師として施術をされている佐藤高一郎院長のお話を伺い、見学の最後には院長先生の能を披露して頂きました。

見学後、生徒からは「私も美顔鍼の施術ができるようになりたい」「院長先生の能と、古来から伝承されてきた東洋医学や日本の良い文化を大切に継承していかなければならないという言葉がとても印象に残っている」「個人で経営されている治療院を見学させていただいたのは初めてで、とても勉強になった。卒業後の進路を考えるためにもっと多くの治療院を見学したいと思った」といった感想が聞かれ、とても有意義な研修となりました。

|

写真①は、佐藤院長のお話を聞いている生徒の様子です。 |

|

写真②は、実際に美容鍼を受けている患者さんの様子を間近で見学している生徒の様子です。 |

「1年校外特別研修」

令和6年5月21日(火)

鍼灸手技療法科1年生が、校外特別研修で大泉学園しばけん三療院を見学しました。

院長の柴田健一先生は本校の元教員で、退官されるまで生徒へ熱心に臨床実習をご指導されてきた先生です。しばけん三療院で受付などをされている奥様とともに、約1時間ほど治療院について丁寧にご説明頂きました。説明を受けた生徒たちも積極的に質問し、「治療院の中を初めてみることができた。」「すごくきれいな治療院で、レイアウトなどもしっかり考えられていて勉強になった。」といった感想が聞かれました。

今回の研修のように、治療院について時間をかけてご説明頂いたことは、生徒達にとってとても貴重な経験となりました。

患者様との関わり方や治療法について学び、卒業後の自身の治療スタイルを考えるきっかけとなる大変有意義な研修になりました。

柴田先生、どうもありがとうございました。

|

写真①は、一年生が柴田先生のお話を真剣に聴いている様子です。 |

|

写真②は、柴田治療院の前で柴田先生ご夫妻、一年生、教員での集合写真です。 |

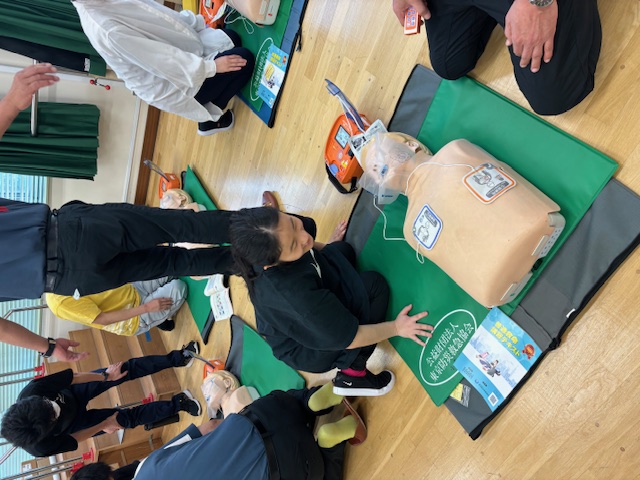

「特別講義 救命救急講習」

令和6年5月17日(金)

鍼灸手技療法科1年生、2年生を対象に救命救急講習が行われました。鍼灸科では2年ごとに東京消防庁が実施する普通救命講習を受講しており、生徒は卒業するまでに必ず救命技能認定証を交付していただいています。今回は救急協会の救命講習指導者7名に加え、救急事業本部長・救急事業部長もご来校いただき、3時間にわたり講習をしていただきました。心肺蘇生やAEDの操作など生徒一人一人に対し丁寧にご指導いただき、講習後には生徒は自信をもって蘇生法やAEDの操作ができるまでになりました。

生徒からは「人形もAEDも一人ひとつずつ準備していただき、さらに指導員の方も多かったので、非常に分かりやすくしっかりと学ぶことができた」「緊急事態が発生した時にこの経験は非常に役に立つと思う。周りの人の命を守りたいと思った。」などの感想がありました。

いつ起こるか分からない急な事態に備え、落ち着いて安全に目の前の命を守れるよう、これからもいただいた救命救急教本を読み返すなど、知識・技術の維持と向上に励んでいけることを期待します。

|

写真①は、指導者の指示に従って、生徒が心臓マッサージを実施している様子です。 |

|

写真②は、人形の胸にAEDのパットを貼り付けて音声説明を聞いている様子です。 |

「キルギス大使ご来校」

令和6年5月15日(水)

キルギス大使 オソエフ・エルキンベク(Erkinbek OSOEV)氏、大使夫人 ソルトバエワ・ジャミーリャ(SOLTOBAEVA Djamilya)氏、三等書記官 アラグシェワ・アルティナイ(Altynai ALAGUSHEVA)氏が、ご来校されました。本校鍼灸科では、これまでキルギスからの留学生が4名卒業しており、現在それぞれの進路で活躍しています。昨年度卒業生のサマットさんが大使館を訪問した際、盲学校に関するお話を大使とさせていただいたことをきっかけに興味を持ってくださり、今回のご来校となりました。

大使には、学校概要を説明の後、小学部6年生の道徳、高等部1年生の数学、音楽科の演奏研究、鍼灸科のあん摩実技を見学していただきました。また、図書館、治療室等の説明をさせていただき、鍼灸科の授業で使用している模型や手作り教材なども見学していただきました。

大使からは、「同じ障害のある教員が指導していることがとても素晴らしい」、「見せていただいた施設や授業など、今後キルギスの視覚障害者の教育に活かせるよう尽力したい」といったありがたいお言葉をいただきました。

当日同行した卒業生のサマットさんからも、「大使に日本の盲学校を見学していただくことができてとても良かった、キルギスにも同じような学校を作れるよう自分も役に立ちたい」という感想がありました。

今後キルギスにおいて、視覚障害者のマッサージ教育が発展していくこと、そして盲学校の教育が充実していくことを願います。そして、本校も可能な限り支援していきたいと思います。

|

写真①は、鍼灸科主任が大使に教員手作りの解剖模型を説明している様子です。 |

|

写真②は、キルギス大使ご訪問にあたりご参加いただいた方々の集合写真です。 |