設置の趣旨・使命と教育目標

我が国唯一の国立大学法人の視覚特別支援学校であり、視覚障害教育の実践を通して筑波大学の教育研究に協力・寄与しながら、三つの拠点構想を推進し、「視覚障害教育のナショナルセンター」を目指す。

そのために、以下の教育目標を掲げ、日々の教育活動を行っている。

- 一人ひとりのもつ可能性を最大限に伸ばし、人間として調和のとれた発達を図り、積極的に社会に参加し貢献することのできる人間を育んでいく。

- 幼児・児童・生徒の有する感覚を有効に活用し、個人の自主性と個性を尊重して、社会生活における思考力・判断力・表現力並びに行動力を養い、自己選択・自己決定のもと、社会に参加していくための知識・技能・態度及び習慣を養う。

教育活動と特色

~乳幼児期から職業課程まで~

~日本全国から、アジア近隣からも集う学びの場~

幼稚部、小学部、中学部、高等部および高等部専攻科を擁し、敷地内に寄宿舎を併設している。

全盲児童・生徒は学習の手段として、点字を使用、また、実物教材や模型などの触察教材をはじめとして、全盲児童・生徒のために工夫された様々な教材・教具を活用して学習を進めている。特に、幼少期においては、あらゆる教科において、言語だけの理解にとどまらないよう、実物をさわったり、実際に体験したり、見学の機会を多く設けて直接見たり聞いたりするなど、実体験を重視した学習を進めている。

弱視児童・生徒は、主として普通文字を使用して学習を進めている。それぞれの見え方に配慮した学習環境を設定し、拡大教科書や拡大教材を使用、また、弱視レンズや拡大読書器などの補助具も活用している。

教科学習の他に、「自立活動」の時間を設定し、視覚の活用や目と手の協応、歩行など、発達段階や個人のニーズに応じた指導を行っている。

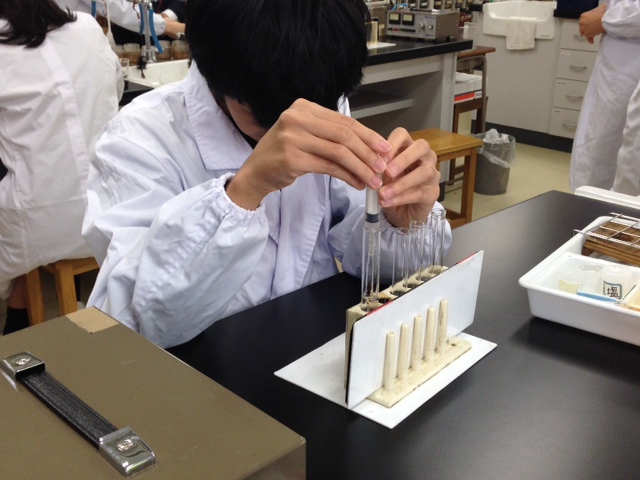

一人に1台の器具を使用しての理科実験 |

令和元年度に全国準優勝したフロアーバレーボール部 |

自ら学び、考え、行動する力を

各部科等の教育活動と特徴は以下の通りである。

- 幼稚部:

遊びを中心とした保育の中で、一人ひとりの可能性の芽を伸ばしていくことに力を注いでいる。3歳から5歳児までの在籍幼児に加え、0歳児から2歳児段階の乳幼児と家族のための育児学級を設け、支援を行っている。 - 小学部:

小学校に準じた教育では、教科学習や自立活動、日常生活等を通して、確かな学力と基本的な生活習慣の確立をめざしている。重複障害教育では、盲ろう教育の実践に努めている。 - 中学部:

中学校に準じた普通教育を行っている。基礎的な内容を教科教育の中でさらに発展させ、主体的に学習に取り組めるように教育活動を展開している。 - 高等部:

高等学校に準じた普通教育を行っている。生徒の自主性と個性を尊重しながら、人間として調和のとれた発達を図っている。高等部卒業生は、約8割は一般の大学、2割は専攻科等に進学している。 - 音楽科:

高等部に音楽科を設置している。視覚障害者の音楽の専門教育機関として、音楽の基礎から専門まで幅広く指導を行っている。 - 鍼灸手技療法科:

高等学校卒業生を対象として鍼・灸・あんま・マッサージ師を養成する3年制の職業教育課程で、アジア近隣国から視覚に障害のある留学生を受け入れている。 - 理学療法科:

高等学校卒業生を対象として理学療法士を養成する3年制の職業教育課程で、理学療法の基礎知識や技術の習得をめざしている。 - 寄宿舎:

敷地内に併設している寄宿舎は、学校教育の一環として、集団生活を通して広い視野を持ち、主体的に社会に参加しうる人材の育成をめざしている。中学部生以上の生徒約75名が共に生活し、生徒の自治組織が寮祭などの行事を企画・運営している。

| 幼稚部(年長組・年少組) | |

| 小学部(盲弱学級・特別学級) | |

| 中学部(盲学級・弱視学級) | 寄宿舎 |

| 高等部(普通科・音楽科) | |

| 高等部専攻科(鍼灸手技療法科・理学療法科) |

3拠点構想への取り組み

●視覚障害教育の可能性の追究・推進

視覚に障害のある幼児・児童・生徒に対して障害の特性に応じた配慮のもとに、先導的な教育・研究に取り組んでいる。

1.本学社会貢献プロジェクト採択

「視覚障害乳幼児とその保護者を対象とするオンライン教育相談体制の構築」による乳幼児支援の拡充、2歳児を対象とした「あそびの広場」実施

2.教育局の研究プロジェクトと連携した盲ろう教育実践の取り組み

3.民間の実践研究助成採択

「点字使用生徒の自主的なICTスキル獲得を支援する仕組みに関する研究 ~学びの個別最適化を目指して~」によるGIGAスクールの推進

4.オンラインを用いた全国の視覚特別支援学校との交流、合同遠隔授業の取り組み

5.パラリンピック教育の推進

パラリンピック日本代表選手等(卒業生・在校生)によるパラリンピック報告会やゴールボール実技指導の実施

パラリンピック報告会 |

ゴールボール実技指導 |

●大学・附属学校間連携の展開

各学部において、中学校、高等学校、駒場中・高等学校における交歓会・交流会、坂戸高等学校での農場体験などを行っている。また、鍼灸手技療法科および理学療法科における筑波大学病院における解剖実習等大学と連携を進める中で教育活動を行っている。

附属駒場との合同演劇ワークショップ |

ブラインドサッカー交流 |

●現職教諭・大学生に豊かな学びの場を提供

現職教員を対象に、年1回の視覚障害教育研究協議会を開催し、授業公開と共に、各学部や教科ごとにテーマ別分科会を設け、教育実践・研究の協議および発信の場としている。また、本学公開講座「盲弱視児童生徒 理科実験指導研修講座」、歩行指導者研修会、点字指導者研修会をはじめとして、関東甲信越地区、あるいは全国の視覚障害に携わる教員対象の研修会や研究会の場を数多く設けている。

また、特別支援教育連携推進グループと連携し、視覚障害教育に関する現職教員研修を実施している。

他にも、教育実習や介護等体験において、教員をめざす学生の学びの場を提供している。

歩行指導者研修会(白杖操作指導場面) |

●グローバルな視点で多様な国際交流

小学部のイングリッシュワークショップ・中学部以上のイングリッシュルームなど日常的に英語に触れ、実践的な英語を身につける機会や海外・異文化への興味関心を高める取り組みを行っている。

高等部では、国際交流協定校であるタイの盲学校(タイ視覚障害者支援クリスチャン財団)と、オンラインによる交流を定期的に開催し、異文化への理解、視覚障害教育の現状、情報機器のアクセシビリティなどについて、活発な意見交換を行っている。

また、文部科学省のトビタテ!留学JAPANの制度を利用して、短期留学に積極的に挑戦している。

高等部専攻科鍼灸手技療法科には各学年2名ずつの留学生枠を設け、マレーシア、インドネシア、キルギス、台湾、ミャンマーなどアジア近隣国からの視覚に障害のある留学生を受け、職業教育における国際貢献に努めている。

小学部イングリッシュ ワークショップ |

タイの盲学校との オンライン交流 |

タイの盲学校にて フロアーバレーボール紹介 |

主要沿革

1875.05 楽善会を組織し、盲聾唖教育の開始に向けて活動開始

1876.12 楽善会訓盲院の創立

1880.02 盲生2名が入学し、授業を開始

1884.05 訓盲院を訓盲唖院と改称

1885.11 文部省直轄となる

1887.10 東京盲唖学校と改称

1909.04 東京盲学校設置

1949.05 国立盲教育学校、同附属盲学校となる

1950.04 東京教育大学国立盲教育学校、同附属盲学校となる

1973.04 東京教育大学附属盲学校と改称

1978.04 筑波大学附属盲学校となる

2004.04 国立大学法人筑波大学が筑波大学附属盲学校設置

2007.04 筑波大学附属視覚特別支援学校と改称

2020.01 タイ視覚障害者支援クリスチャン財団と国際交流協定を締結