教育活動等の紹介

不定期ではありますが、このページでは、日々の教育活動を中心に、本校主催の研修会報告、卒業生の活躍などを紹介していく予定です。

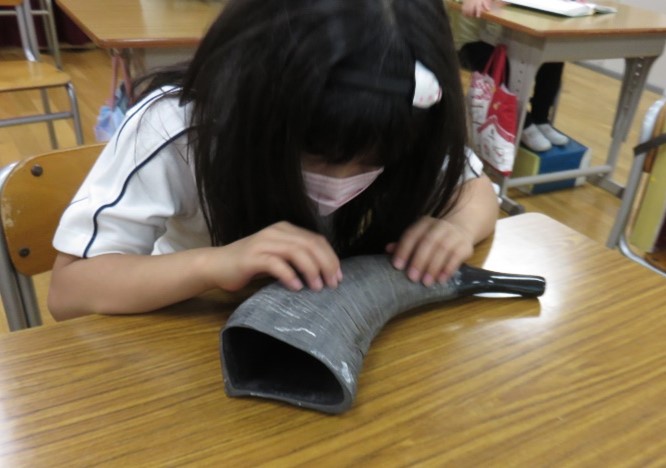

日彫展・触れる鑑賞教室 小学部4・5・6年

小学部4・5・6年生19名が、4月26日午後、東京都美術館(台東区 上野)で開催されている第53回日彫展に足を運び、触れる彫刻鑑賞教室を行いました。

今年で3回目となる本行事は、彫刻家をはじめとするガイドの方々と、対話を通して彫刻作品に触れることのできる大変貴重な機会となっています。

事前学習では、

・作品は、作家の方が心をこめて制作したもの。大切に触れよう。

・彫刻が、様々な素材や表現方法でつくられていることに気付き、興味関心を持とう。

という点を確認し、昨夏、学校に寄贈された彫刻家 中村宏氏の作品を使って触り方の学習を行い、鑑賞会に臨みました。

当日、子どもたちは、鑑賞ガイドの方々とそれぞれの味わい方で鑑賞会場を巡っていました。

素材の種類(石・粘土・石膏・木・金属等)、大きさ、質感を楽しむ児童、動物やユニークなモチーフの彫刻に興味を持ち気に入った作品を繰り返し鑑賞する児童、彫刻のフォルム・作品テーマや表し方・作家の心情にせまり鑑賞を深める児童等、様々な姿が見られました。

鑑賞後のまとめの時間では、感想発表をしたり、お世話になった方々に手づくりのキーフォルダーやマグネットをお渡しし感謝の気持ちを表したりしました。

視覚に障害のある子どもたちが、美術館に出向いて鑑賞ガイドの方と共に館内を歩き、体全体で彫刻作品にふれあうことのできる貴重な体験。芸術の奥深さや表現の豊かさを知り、それぞれの表現活動に活かすきっかけになることを願っています。

|

(2024年5月15日)

新入生歓迎会(小学部)

4月24日(水)に小学部新入生歓迎会がありました。体育館に小学部全学年の児童が集まり、1年生5名を囲んで自己紹介や各学年からの出し物を行いました。各学年の出し物では、1年生はメリーさんのひつじ、2年生は得意なこと発表、3年生はかえるじゃず、4年生はなぞなぞクイズ、5年生は学校クイズ、6年生は自己紹介に関係するクイズで盛り上がりました。最後には「はるがきた」の合唱を行い、楽しいひと時を過ごしました。これから、様々な活動や行事で親睦を深めていければと思います。

|

(2024年5月15日)

高等部1年 公共 特別授業

2024年3月6日、高等部1年生「公共」の授業の一環として、三井住友海上株式会社から講師の方をお招きして「保険」に関する講義を行いました。講師は、高等部卒業生で東京パラリンピック・トライアスロンのメダリストでもある米岡聡(ヨネオカサトル)さんです。保険の仕組みや視覚障害者が保険の契約時に注意すること、事故に遭った時の対応の仕方など、様々な実践的知識を教えていただき、生徒たちは「もしもの時の備え」の大切さを学ぶことができました。

生徒の感想の一部を紹介します。

「傷害保険はわりと色々なところで適用されるということ。月々の積み立ては必要だが何かあってからでは遅いので今のうちに理解を深めておけてよかった。」

「具体的な事例や、事故が起きた時の対処手順まで教えていただけて、とても分かりやすかった。保険についてほとんど知らなかったため、自分の将来加入するであろう保険について考えるきっかけになった。」

|

| 授業風景 |

(2024年4月25日)

高等部2年 地学巡検

高等部理科(地学基礎)では校外学習として、神奈川県三浦市の城ヶ島で地学巡検を実施しています。3月10日日曜日に実施した巡検は、穏やかな晴天で巡検日和となりました。

城ヶ島は三浦半島南端にある東西方向に長い島です。島の中央南側で太平洋を正面にして立つと、左手側(東)から右手側(西)までほぼ180°の水平線を見渡すことができます。また、左手側には房総半島、ほぼ正面(南)には伊豆大島、右手側には伊豆半島と富士山を望むことができます。生徒たちは、引率教員に手を取ってもらい、水平線の広がりや各半島などの位置を指差して確かめました。また、感光器を用いて、空と海の境界線(水平線)を確認しました。

海岸では、貝の話を聞いたりイソギンチャクに触れたり、海の香りは前年11月に修学旅行で訪れた沖縄の海とは異なる(城ヶ島は海藻の香りがする)ことを実感したりと、五感を使って観察を進めました。

その後、巨大な断層や、事前学習で学んだクロスラミナ、フレーム構造など、特別な堆積構造などにも直接触れて観察し、堆積構造の大きさや地層の広がりなどを実感しました。

|

|

|

| 感光器を用いて空と海の 境界線(水平線)の位置を 確かめている様子 |

海食洞である馬の背洞門 | 巨大な断層の断層面を白杖を用いて たどっている様子 |

|

|

|

| 横倒しになった地層中で、 ぐにゃりと曲がった地層を 触察する様子 |

ウレタンマットの模型を用いて 地層の様子を理解する様子 |

(2024年4月3日)

中学部1年 社会見学

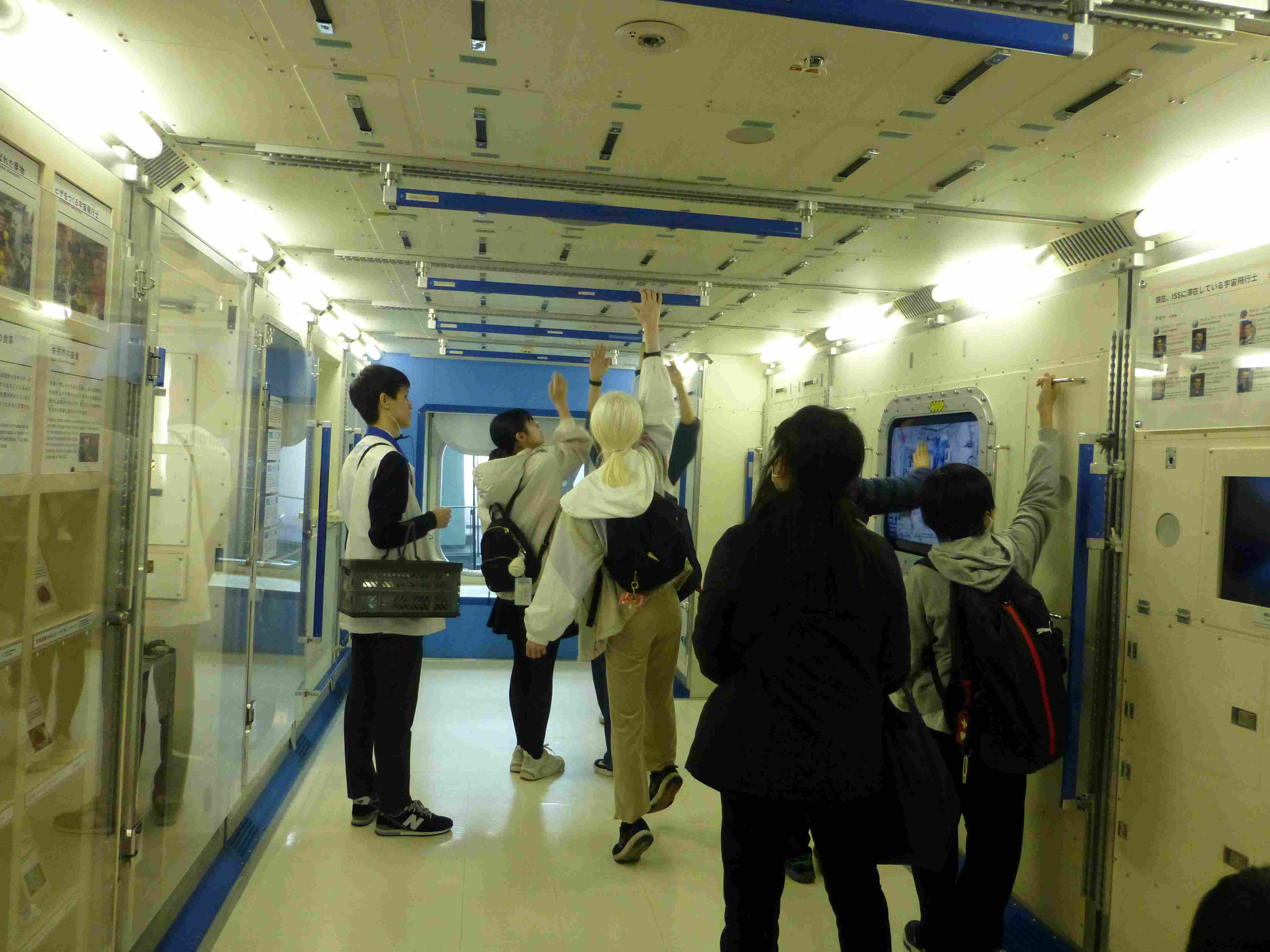

3月18日、日本科学未来館(江東区青海)への社会見学を行いました。

生徒は、「AIスーツケース」による誘導での館内歩行体験や、国際宇宙ステーションのレプリカを触って全体像を把握した後、実際の展示の中に入って、その中にあるトイレや個室の構造や装備を見学しました。国際宇宙ステーションにある手すりの使い方やマジックテープの用途などについて、生徒から質問し、解説を受ける場面もあり、宇宙での生活をイメージしながら有意義な見学ができました。

|

|

| 国際宇宙ステーションのレプリカ | 宇宙ステーション内部 |

(2024年4月1日)

小学部 音楽会

3月2日(土)に小学部音楽会を行いました。今年は全学年合同で実施し、多くの方々に観ていただくことができました。どの学年も日頃の練習の成果を発揮し、素晴らしい発表でした。「パプリカ」「ツバメ」などの合奏、和太鼓、筝などの発表があり大変盛り上がりました。特に6年生はエネルギッシュな「残響散歌」の演奏や、感謝の気持ちを込めた「ありがとう」の合唱、小学部での思い出を発表し、とても感動的なステージでした。

|

|

| 課外太鼓 | 課外箏 |

|

|

| 6年生 ラストコンサート |

(2024年3月29日)

小学部 なかよしタイム

小学部では年に2回、1年生から6年生まで全員で集まり、歌やゲームなどで交流を深める「なかよしタイム」を実施しています。児童会役員の児童が中心になって企画、役割分担し、ゲームは3年生以上の児童が所属している班活動で話し合い、企画しています。

今年度2回目のなかよしタイムは2月7日に実施し、歌は「豆まき」「ひな祭り」など季節の歌を児童の歌詞コールに合わせて歌いました。ゲームは放送班の「100を言うのは誰だ」、保健班の「マジカルバナナ」、図書班の「爆弾ゲーム」を行いました。どのゲームもわくわく楽しみ、交流を深めることができました。

|

(2024年3月29日)

中学部2年 社会見学

3月18日、修了式前日に、社会見学を実施しました。

見学地はみんなの話し合いで決めた、東京消防庁の本所防災館に行きました。限られた時間ではありましたが、水害や地震などの体験を通じて、災害への意識を高め、避難の重要性・方法を学ぶことができて充実した体験となりました。

昼食は、ちゃんこをおなか一杯にいただいて満足しました!

午後は両国エリアを散策し、楽しく一日を過ごすことができました。

|

|

| 都市型水害体験 | 暴風雨体験 |

|

|

| ちゃんこを食べました! | 散策中にお相撲さんの手形を発見! |

(2024年3月21日)

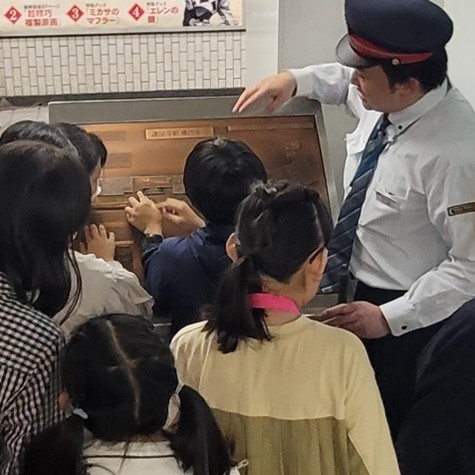

東京メトロ 護国寺駅体験イベント

11月7日に、東京メトロの皆様のご協力の下、護国寺駅体験イベントを実施しました。

小学部は、5~6時間目に5年生と6年生が参加しました。音声案内盤を触って駅の詳しい説明を聞いたり、ホーム階の呼び出しボタン応答体験をしたり、駅員さんに様々な質問をしたりしました。普段は駅員さんしか入れない駅事務室内もご案内していただき、休憩スペースの設備等を体験することもできました。今回の学校最寄り駅でのイベントを通して、東京メトロや駅についての興味関心や理解を深めることができました。

中学部では鉄道研究部が、放課後の部活動の時間に参加しました。小学部の児童と同じように、駅構内のさまざまな場所をひとつひとつ触って体験させていただき、特に駅事務室内での仮眠・休憩スペースなど、駅員さんの仕事が24時間交代制の「仕事」であることを目の当たりにし、安全に駅の業務を遂行することを考えるよいきっかけとなりました。生徒たちからも多くの質問が出て、充実した時間を過ごすことができました。

|

|

(2024年2月14日)

高等部3年 政治・経済 特別授業

12月7日、MUSビジネスサービス株式会社から講師をお迎えし、高等部3年生11名の政治・経済の授業で「金融・株式の基本~今後の資産形成を考える~」と題する、2時間の出前授業を実施していただきました。

MUSビジネスサービス株式会社は本校から徒歩5分程度ととても近くにある企業です。主な業務は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の口座開設や各種の事務手続きだそうで、500名ほどの社員の方が勤務されているとのことです。2020年度に地域に対するCSR活動として、本校との関わりの中で何かできることはないかというご相談をいただき、生徒に対する現場感覚の出前授業をお願いしたところ、快く承諾いただき、2021年度から続いている取り組みです。

講師の方々や窓口をしてくださった方々とは事前にオンライン会議システムで打合せをおこない、当日の3週間前には授業の様子を見学していただきました。

3年目の取り組みともなるとお互いの理解も深まっており、打ち合わせもスムーズに進みました。授業見学の際には、生徒たちの将来の夢や金融にどのくらい興味があるかを聞いてみたいという講師の方からの希望があり、授業に出席していた生徒がそれぞれの目指す将来像を語りました。

当日は、「世界で最初の株は、16世紀のヨーロッパで生まれました。さて当時の株は、何のためにつくられたのでしょうか?」というクイズから始まり、「金融への関心を深める」、「投資の重要性を理解する」、「金融商品への投資のリスクを理解する」、「金融・証券会社の業務、社会的役割を理解する」ということを目標に、4人の講師の方から具体的なお話をしていただきました。

金融商品ごとのリスクや、新NISAについての説明など、昨年度よりパワーアップした内容となりました。特に、資産運用をするには、必ずリスクとリターンがあるということ。リスクを抑える方法などを、講師の方の具体的な経験を踏まえてお話していただいたところが、生徒にとっては印象深かったようです。生徒たちが事前に考えていた質問に対しても、丁寧に答えてくださいました。

以下は生徒たちの感想の一部です。

・これまで資産運用についてほとんど知る機会がなかったので、とても貴重なお話が聞けたと思う。資産運用の種類によって、利益が大きくなるほどリスクも必ず大きくなることを知り、自分に合った資産運用の方法を適切に選ぶことが大切だと思った。また、自分が思っていたよりも多くの人が資産運用をしている事を知り、今後真剣に考えていかなければならないことだと思った。何事につけてもリスクを伴うことは肝に銘じておきたい。資産運用をするには、社会や経済の状況を把握する力が必要になるので、そうしたことに意識的に目を向けるなど今からできることをしていきたいと思う。

・今回、政治経済の特別授業を受けて、まだ馴染みがなかった資産運用について専門の知識を持った方々からお話を聞くことができてよかったと感じた。また、自身の経験談から説得力があった。資産運用にも様々な種類があることを知り、それぞれの安全性や利益の得る効率など分かりやすく記載されていた点も良かった。私は元々は投資に対してリスクが大きいイメージがあったが、その分リターンも大きいことがわかった。特別授業の中では、ローリスクハイリターンはないという言葉が印象的だった。私は初心者におすすめの資産運用は何かという質問をお聞きしたが、詳しく教えていただいたことから、投資に対して興味を持つきっかけに繋がった。

昨年度同様に、企業の方から実践に基づく経済の動きや株についてのお話を聞くことは、生徒にとって大変刺激的な機会となりました。金融や資産運用について、前向きに取り組もうとする意識が芽生えた授業でした。

(2024年2月6日)

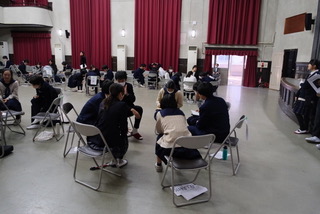

高等部生徒会 第45回 東京学芸大学附属高校・筑波大学附属視覚特別支援学校 交歓会

12月14日の午後、高等部1・2年生は東京学芸大学附属高校との交歓会を行いました。交歓会は、今年で第45回を迎えます。

実行委員の生徒たちは、学芸大附属の生徒たちと協力しながら、この日のために半年ほどかけ丁寧に準備に取り組み、当日はレクや両校の校歌の披露などを通して活発に交流することができました。生徒たちの楽しそうな話し声や積極的に周囲と関わろうとする様子が印象的でしたが、「自分に必要な支援をもっとうまく伝えたかった」という声もあり、交流したからこそ気付けたこともあったようでした。

来年度の交歓会は、本校で開催されます。今回の盛り上がりを思うと、今から楽しみです。

|

|

|

(2024年1月18日)

小学部 もちつき

1・2年生は12月19日にもちつきをしました。

事前学習では近隣のお店で買い物をしたり、道具を触ったり、もちつきの歌を歌ったりしました。当日はもち米を、蒸した状態、つき始めの状態、粒が潰れてきた状態のそれぞれを触ったりにおいを感じたりして観察しました。最初は重い杵に慣れない様子でしたが、繰り返していくうちに上手にもちをつくことができるようになりました。

もちつきの後は、栄養教諭の協力のもと、別に用意したもちの試食をしました。あんこ、きなこ、磯辺、チョコレート、のり塩ポテトチップスの味で食べました。五感を活用してもちつきを楽しむことができました。

|  |

|

(2024年1月16日)

元気いっぱい みんなの運動会!(幼稚部)

11月23日(祝・木)に幼稚部行事「みんなのうんどうかい」を開催しました。運動会では、直線走「いちについて、よーいどん!」、障害物走「レッツゴー!たんけんたい」、ダンス「よろしくねッ♡」に取り組み、楽しく体を動かしました。

子ども達は、これまでグラウンドで走ったりおにごっこをしたりしながら走ることに親しんできました。その後、運動会の練習を重ね、当日は、ゴールの音源を意識しながら走ったり、「よーいドン!」の合図を聞いて走り始めたりと、一人一人が目標をもって取り組みました。大好きな家族の待つゴールに向かって、元気いっぱい、笑顔で走りました。障害物走では、探検隊になった子ども達がマットのお山をのぼっておりたり、はしごの橋を渡ったり、また、風が吹く道を通ったりしながら、お宝をゲットしてゴールを目指しました。はしご渡りでは、手や足を慎重に動かしながらしっかりと前に進む姿が見られました。参加者全員で踊ったダンスでは、曲の中で隣の人の肩をたたいたり、こちょこちょと体をくすぐったり…と家族や友だちとの触れ合いを楽しみながら、のびのびと体を動かしました。

運動会をとおして、子ども達は新たな動きにチャレンジしたり、自分の力を出し切ったりする経験を積み重ねました。これらの経験は、子ども達が今後新たなことに取り組む際の自信につながっていくことと思います。この経験を糧として、これからも自分らしさを発揮しながら様々なことにチャレンジしていってほしいと思います。

|

|

| 準備運動「アブラハムの子」 | 障害物走「レッツゴー!たんけんたい」 |

(2024年1月16日)

小学部1・2年生移動教室

2023年11月21日(火)~22日(水)の1泊2日の日程で小学部1、2年生の子どもたちは、移動教室に出かけました。この日に向けてしおりを読んだり、持ち物を触って確かめたり、レクリエーションの内容を考えるなど、様々な事前学習を通して、移動教室への期待感を高めてきました。

今年の移動教室は、1日目に葛西臨海水族園に出かけ、ヒトデやウニ、ナマコといった海の生き物に触れる活動に取り組みました。また、ペンギンの鳴き声を聴いたり、潮のにおいを感じたり、水槽の中の生き物をじっと見つめるなど、一人一人が水族園の雰囲気を味わい、楽しむ時間を過ごしました。子どもたちは、海の生き物に触れて、「ヒトデはザラザラだねぇ。」、「ウニはちくちくしていたけど、ゆっくり触ったら、痛くなかったことが分かった。」、「ヤドカリは小さかったなぁ。動いていた。」など、実感がこもった言葉で自分が感じたことを表現する様子が見られました。

宿泊場所は、江東区の夢の島内にある「BumB東京スポーツ文化館」です。大きな部屋やお風呂、食堂と自分の家とは違う環境に大興奮の子どもたち。部屋の中では、友達と押し入れに入って遊んだり、広い畳の部屋でボール遊びをしたり、自分の好きな歌を聴き、歌うなど、友達と過ごす宿泊学習ならではの遊びを楽しみました。もちろん、自分の荷物を整理したり、布団を敷いたり、お風呂では自分の髪の毛や体を洗うなど、自分ができることに頑張って取り組みました。

2日目は、宿泊先の広いスタジオで「チャイムおばけおにごっこ」やボールを使った「ばくだんゲーム」、「かくれんぼ」など、自分たちが考えたレクリエーション活動を楽しみました。活動の最後には、宿泊学習の思い出をそれぞれ発表しました。水族園で海の生き物に触れたこと、ペンギンの鳴き声を聴いたこと、お風呂が気持ちよかったこと、押し入れに入って遊んだことなど、一人一人が自分の心に残った思い出を伝えることができました。

宿泊先を出発するスクールバスの中の子どもたちの表情は、何だか自信にあふれ、一人一人が満足感や充実感、安堵感を味わっている様子が伺えました。この二日間の経験は、子どもたちが大きくなったとき、ふと思い出し、思わず笑顔になるようなかけがえのない大切な記憶になったのではないかなと思います。

|

|

| 葛西臨海水族園に着きました! | 海の生き物に触ったよ |

|

|

| 「押し入れ遊び」楽しかったよ | みんなでご飯を食べました |

|

|

| 「宿泊の歌」を歌ったよ | 「チャイムおばけおにごっこ」をしたよ |

(2024年1月16日)

小学部 読書会

11月7日(月)に元TBSアナウンサーの長峰由紀さん、柴田秀一さん、現アナウンサーの水野真裕美さんをお迎えして、読書会が行われました。読書会は今回で17回目になります。今年は「どんなにきみがすきだかあててごらん」「いじわるなないしょオバケ」「ふたりはいっしょ」から『クッキー』の、3つのお話を朗読していただきました。子どもたちは、時々くすっと笑ったり、「え~。」と小さな声をあげたりしながら、聞き入っていました。ニュースと天気予報、早口ことばのコーナーもありました。早口ことばは、競い合うように手を挙げて、たくさんの児童がチャレンジしました。長峰さん、柴田さん、水野さんと一緒に、夢のように楽しいひとときを過ごしました。

|

|

(2024年1月16日)

小学部「金管楽器を知ろう!」の授業

10月31日(火)、本校音楽科卒業生でホルン奏者の坂田優咲さんを講師にお招きし、音楽の時間に「金管楽器を知ろう!」の授業を行いました。

ホルンの祖先の角笛に触らせてもらったり、ホルンの管を伸ばすと3.6mあるということで、その長さのホースにマウスピースをつけて吹いてくれたりと、初めての体験に子どもたちは興味津々、釘付けになっていました。また、ホルンの生演奏を聴いたり、本物のテューバやトロンボーン、トランペット等に触らせてもらい、「じっくり触って、身体で感じて、考える」盲学校ならではの方法で、金管楽器について楽しく学ぶことができました。子どもたちの驚きや発見がいっぱいの授業でした。

|

|

| 金管楽器についての話 | 角笛(水牛の角)の観察 |

|

|

| トロンボーン「ここ(スライド)が動くよ!」 | テューバ 「でっかーい!」 |

(2024年1月16日)

小学部 芋ほり・焼き芋体験

10月27日(金)、小学部1~3年生、特別学級(1、2、3、5年生)の児童17名は、埼玉県坂戸市にある筑波大学附属坂戸高等学校で「芋ほり・焼き芋体験」をしました。

子どもたちはこの遠足に向けて、校内のさつま芋畑で土の掘り方を学ぶとともに、「遠足の歌」を歌ったり、「お芋の体操」をしたりするなど、さつま芋に関する様々な活動を楽しむことを通して、期待感を高めてきました。

遠足当日は、坂戸高等学校の生徒さんと一緒に芋ほりに挑戦しました。子どもたちは、さつま芋の茎の周りの土を指先やスコップで掘り進めていきました。さつま芋の表面が指先に触れると、「お芋、あった!」、「うわー、すげー、おっきいなぁ。」など、一人一人がさつま芋との出会いに心を動かしている様子が見られました。今年のさつま芋は大きく育っており、「見て、僕の顔より、大きいよ!」、「うーん、重たい。」など、感動の声があちこちから上がっていました。

また、焼き芋づくり体験では、まず、薪と小石を触り、「石」焼き芋のつくり方を学びました。その後、かまどにアルミホイルで包んださつま芋を投げ入れました。昼食のときにあつあつの焼き芋を食べました。子どもたちは、「熱いなぁ。」、「甘いね。」、「おいしいね。」などと言い、自分たちでつくった石焼き芋の味を表現していました。

なお、今年、特別学級の児童6名は、さつま芋の苗からさつま芋が実ることや土の中で大きくなっていくことを感じ、学ぶ機会として6、9月に坂戸高校を訪問し、「さつま芋の苗植え」や「成長過程の観察活動」に取り組みました。子どもたちは、自分が植えた苗の先端からさつま芋が出ていること、さつま芋の大きさが変わったことなどを実体験してきました。この日、大きくなったさつま芋がなかなか抜けずに悪戦苦闘したり、自分が抜いたさつま芋を触り、「さつま芋、大きくなってる。」と発言したりするなど、さつま芋の変化を全身で感じ取っている様子が見られました。

秋の心地よい気候の中、子どもたちは、さつま芋の変化や大きさ、石焼き芋のにおいや味を実感し、充実した一日を過ごすことができました。

|

|

|

|

(2024年1月16日)

小学部運動会

10月7日(土)に晴天に恵まれ、絶好の運動会日和の中、小学部運動会を実施しました。今年度は数年ぶりに昼休憩を挟んで1日を通して開催しました。また、来場者に制限を設けず、ご家族の方をはじめとして卒業生や普段児童が通っている学童の職員さんなど、多くの方にご来場いただきました。

5・6年生が考えた寸劇の後に先攻後攻を決め、紅白それぞれの団長とキャプテンを中心に「勝つぞ」、「がんばるぞ」という気持ちをスローガンや応援歌で表現しました。どちらの組も息の合った、元気いっぱいの応援でした。

今年の演技では、1・2年生がフープを使ったダンス、3・4年生が組体操、そして5・6年生はソーラン節をそれぞれ披露しました。演技の見せ場では観客から大きな拍手が起こり、子ども達も充実した表情を見せていました。

親子競技の「親子でダンス!なかよしじゃんけん列車」は保護者とペアになり、ダンスとじゃんけん列車をしました。「勝てるかな…」というドキドキを味わいながら、少しずつ列車の数が減るとともに列車の長さが伸び、最後は1列になり、総勢64名の長い列車でダンスを行いました。会場が一体となり楽しく取り組めました。

直線走では各組の音源を頼りに、最後まで集中して走りました。また円周走リレーではチームの勝利を目指して力いっぱい走ることができました。

得点競技の結果、今年度の運動会は白組が勝ちとなり、閉会式にて白組キャプテンには優勝杯が、赤組キャプテンには準優勝盾が渡されました。

運動会本番では、日頃の努力や成果を存分に発揮し、終了後は達成感や充実した表情を見せていました。

|

|

| 3・4年生の組体操 | 応援団長 |

(2024年1月16日)

中学部 朗読会

12月15日の午後、語りのプロである話芸写さんに来校していただき、朗読会を行いました。

昨年度は体育館の対面でしたが、今年度はコロナ前と同じ形の至近距離でプロの方の朗読を聞くことが出来ました。

家族の温かい話から、少しドキドキする恋愛のお話まで、バラエティーに富んだお話を生徒は声をあげて笑いながら、時には感動しながら真剣にお話を聞いていました。

中学3年生は「来年度聞けなくなるのが寂しい」中学1、2年生は「来年も楽しみ」と、とても充実した時間を過ごせた様子でした。

|

|

(2023年12月22日)

中学部 冬のレク行事

12月18日の午後、中学部文化委員会で冬のレク行事を行いました。

昨年度までは、コロナ禍で4つの部屋に分かれてレクを実施していましたが、今年度は体育館で全員がそろってレクを行うことが出来ました。

シンクロゲームでは、お題に合わせて一人1文字づつ考え、4文字の単語を作り正解を目指しました。新種の野菜や乗り物がたくさん生まれました。

お題リレーでは、「ハイハイ」や「ほふく前進」などお題に応じた動きでリレーを行いました。

縦割りで協力しながらワイワイ盛り上がったレクでした。

|

|

(2023年12月22日)

高2修学旅行

11月21日(火)~24日(金)、高等部2年生15名が沖縄に修学旅行に行ってきました。

1日目は美ら海水族館でウミガメの赤ちゃんやクジラの触察、普段は入れない水槽裏からの生態観察で、生物多様性のすばらしさ、生命の尊さ、環境問題について学びました。

2日目は読谷村散策。宿泊先支配人のご尽力と近所の畑主さんのご厚意で、サトウキビ畑に入らせていただきました。風でサトウキビが揺れる音を間近で聴き、サトウキビを収穫し、かじらせていただきました。午後は体験学習施設でサーターアンダギーの調理体験、夕食後は伝統舞踊の鑑賞、エイサー体験で楽しい夜を過ごしました。

3日目は修学旅行メインの戦跡巡り、平和学習。戦跡ガイドの解説のもと、当時のまま残されている陸軍病院壕、民間防空壕に実際に入り、空気の重さや息苦しさを体験しました。また、戦争遺物に触り、当時の状況や戦争の悲惨さをより一層実感することができました。平和祈念公園や記念碑巡りでは、平和の大切さや沖縄の方々の優しさを生徒それぞれが感じることができたようです。

4日目は班別で探求学習を行いました。文化、自然、歴史、公民のテーマ班に分かれ、それぞれ首里城、湿地センター、海軍司令壕、博物館に行き、調べてきたことの確かめ学習を行いました。

戦跡ガイドから「身近な人に優しくしたり親切にすることが、平和の第一歩なんだよ」ということを事前学習でお話しいただいていましたが、宿泊先や訪問先で沖縄の方々の優しさに触れる度に、沖縄の方々の平和に対する強い思いを改めて実感することができました。

約半年間かけて、活動内容の検討や、訪問先の下調べなどで沖縄に関する知見を深める活動を行った上で、現地での活動や人との交流を経験したことは深い学びにつながったと感じております。

今回の4日間での経験は、沖縄でしか学べないことが数多くありました。事前学習から実地踏査で学んだことや、様々な体験からの気づきを大切にし、残りの高校生活も充実させていくことを期待しています。

|

|

|

| 美ら海水族館にて集合写真 | サトウキビ畑で聴いて触って味わって。 | 刈りたてのサトウキビをがぶり |

|

|

|

| エイサー体験 | 琉球新報の1面と社会面に今回の修学旅行を取り上げていただきました |

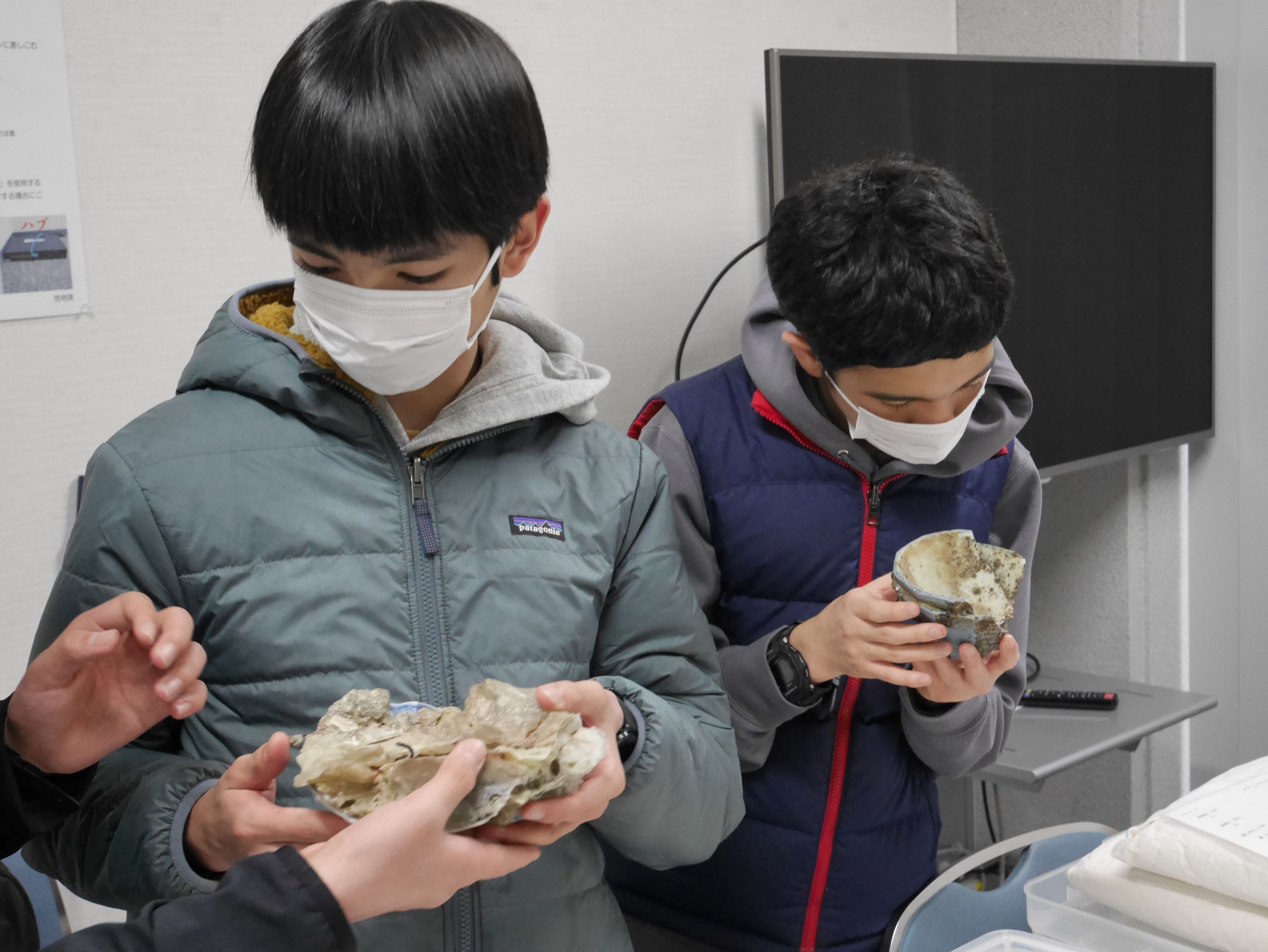

中学部1年生 理科校外学習(上野動物園)

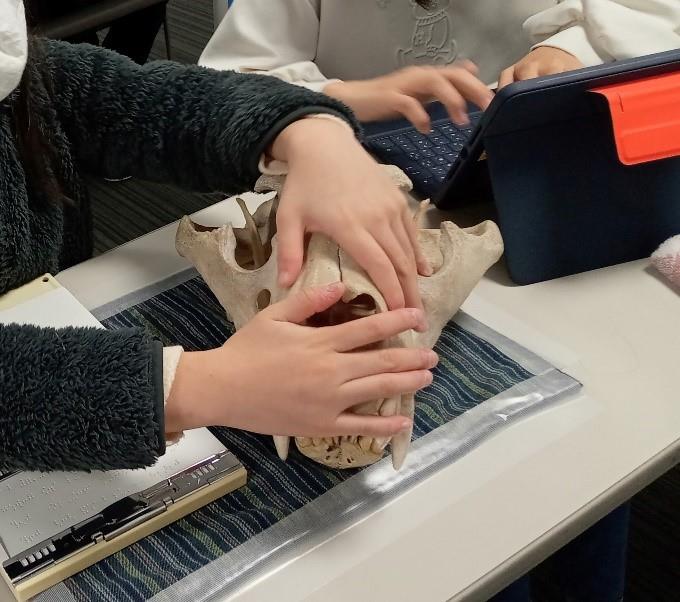

12月14日、中学部1年生の12名の生徒が、理科校外学習で上野動物園に行ってきました。午前中は哺乳類の頭の骨の観察を、午後は爬虫類の部分標本や生きているカメやヘビの観察をさせていただきました。

本校中1理科では、動物の頭の骨の観察が10月中旬から始まり、生徒たちは学校で家畜中心の動物を10種類ほど観察していました。いつも動物の名前は知らせずに「動物A」の頭の骨として両手でじっくり触って特徴を捕らえます。今日の上野動物園でも同じやり方で、動物K~Oまでを観察しました。2人1組のペアで同じ種類の骨を観察し、何の動物かを予想します。

「奥歯がすりつぶし型なので草食だと思われる。頭の上には10cmぐらいの角が2本はえている。その2本の角の前には謎の盛り上がりがあった。」「両目ともまん前を向いていて、前をよく見ていると思われる。口が前に突き出ていて、歯はヒトに似ている。」などの特徴と動物名の予想を発表し、ローテーションで他の班の骨も確認した後、スタッフの方から解説をしていただきました。

午後も、学校ではなかなか用意できない爬虫類についての貴重な観察をさせていただきました。

|

| 骨の観察 |

(2023年12月15日)

中学部3年生職業教育(職場体験学習)

本校中学部では職業教育の3年間のまとめとして、3年次に職場体験を行っています。今回A組(点字使用クラス)の生徒は(株)アメディア、(福)東京ヘレン・ケラー協会、(福)日本視覚障害者団体連合、B組(墨字使用クラス)は(株)講談社、(公財)東洋文庫にてそれぞれ体験をさせていただきました。

体験では視覚に障害のある社会人の方(中には本校を卒業されて社会で活躍されている先輩にご指導いただいた生徒もいます)や体験させていただく仕事に関連する部署で働かれている方が、普段どのようにお仕事と向き合っていらっしゃるのかを学び、生徒自身の仕事観を育むことに繋げることができました。

今回体験した3年生も、普段の学校生活とは異なる環境で学校を代表する姿勢で職場体験に取り組むことができました。

| 広報紙アナウンス体験(A組生徒) | 展示ケースの清掃(B組生徒) |

(2023年12月12日)

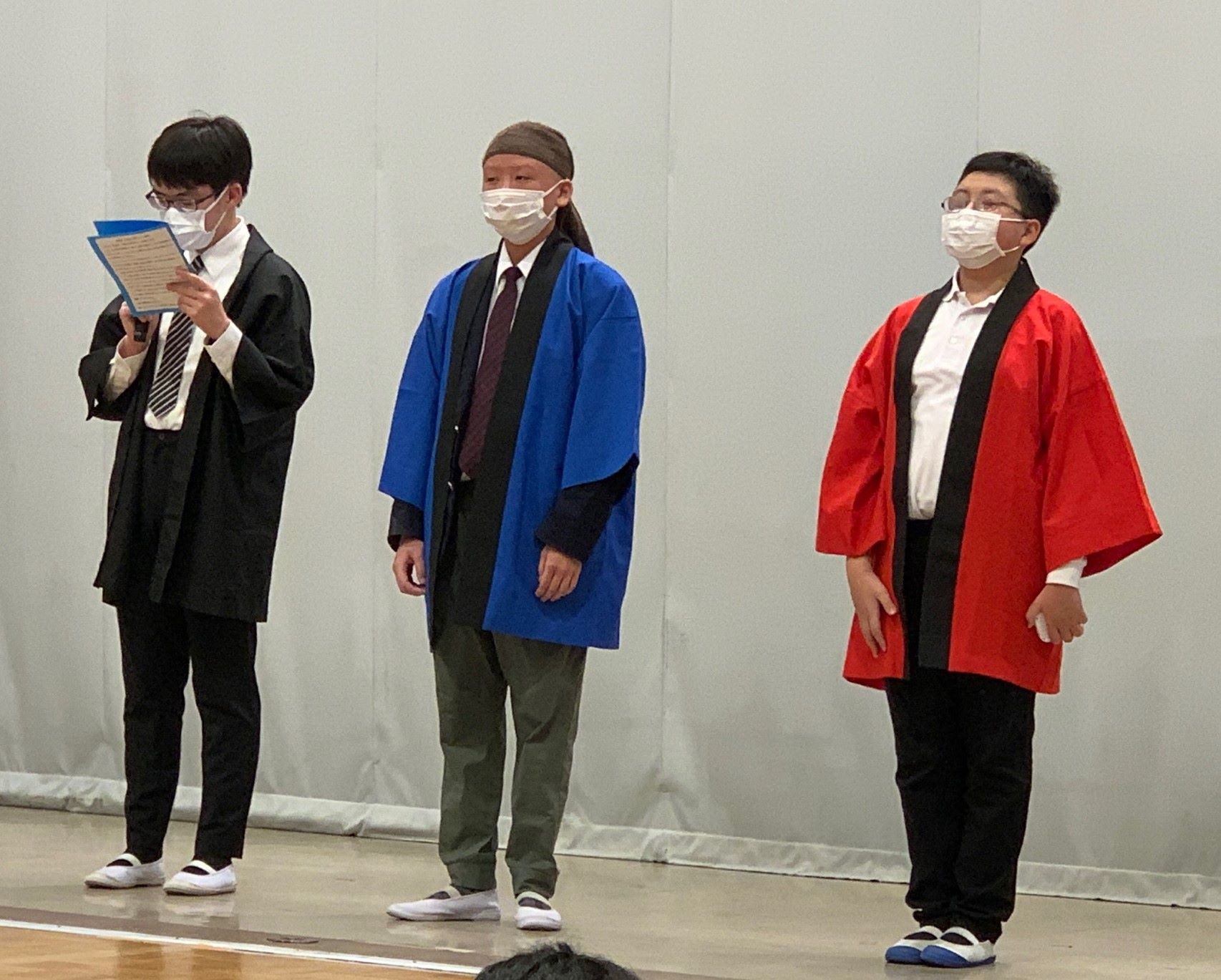

中学部 文化祭

10月28日(土)に中学部文化祭が開催されました。コロナ以降の3年間はずっと午前中のみの開催でしたが、今年度は午後の時間も使った1日開催が実現しました。また、保護者の方の入場人数制限もなくなり、多くの保護者の方にご来場いただけました。今年度の文化祭のテーマは、「最高の思い出作ろう文化祭 みんな笑顔で楽しもう!!」でした。各学年の工夫を凝らした朗読劇に加えて、文化祭実行委員会企画の班対抗クイズ大会やレクと、掲げたテーマに負けない充実した内容であったと思います。

本格的な小説をわずか20分の朗読劇に落とし込むという困難を見事に乗り越えた1年生、笑いを交えながら学園の謎を追いかけるオリジナルストーリーを仕上げた2年生、「三匹の子豚」の物語に幼児に人気のキャラクターを登場させたコメディを演じた3年生と、どの学年の朗読劇も観客を引き込む見事な仕上がりでした。また、文化祭実行委員会企画のクイズ大会やレクでは、多くの生徒に笑顔があふれていました。

各学年2名、全6名からなる文化祭実行委員会が始まったのは5月。これまでよりも長く使える時間で中学部生徒がより楽しい時間を過ごせるよう、どのような企画をするか委員の生徒が意見を出し合って考えました。また、企画以外にも、当日の給食のリクエスト献立を考えたり、装飾のアイディアを出し合ったりと、どうすれば他の生徒に喜んでもらえるか、たくさん話し合いました。毎週金曜日の実行委員会は、あっという間に時間が過ぎていきました。

来年度もさらに充実した文化祭にできるよう、実行委員、顧問共々努力していきます。

|

|

| 文化祭実行委員 | 文化祭実行委員による企画 |

|

|

| クラス劇の発表 |

(2023年11月30日)

高等部3年生が「日本地理学会高校生ポスターセッション」で「理事長賞」を受賞!

高等部普通科3年の山宮叶子さんが、自身が春休みにフィリピンで行ったスタディーツアーの経験を生かし、「地理B」(担当:丹治達義教諭)の授業を中心に行った調査活動をもとに、9月に開催された「日本地理学会高校生ポスターセッション」に参加しました。

テーマは「若者の異文化理解における『カルチャーショック』に関する調査~フィリピンの少数民族「アエタ族」を例にして~」というもので、高校生を中心に若者のカルチャーショックに関する意識調査を通して、異文化の受容について考えることを目的に調査を行いました。実際の調査では、文献調査・ツアーを企画したスタッフへのインタビュー・同じツアーの参加者とその他の学生への異文化理解に関連するアンケートなど多角的に行いました。オンラインによる参加と発表でしたが、複数の大学の先生方から鋭い質問を受けるなど、対面発表に劣らず充実した内容となりました。

そしてその結果、参加した19件の発表の中で、見事、「日本地理学会理事長賞」を受賞することができました。写真は、受賞報告を本校校長にした際のものです。充実した経験ができ、これからもこの分野で学びを深めていきたい、と話しています。詳細については、以下のページに記述があり、作成したポスターも見ることができます。ぜひご覧下さい。

(外部のサイトに遷移します)

https://www.ajg.or.jp/20231029/19276/

(2023年11月27日)

第91回 全国盲学校弁論大会 全国大会

令和5年10月5日に秋田県立視覚支援学校で開催された第91回全国盲学校弁論大会全国大会に、高等部専攻科理学療法科1年の渡辺健さんが関東・甲信越地区盲学校代表として出場しました。

自分自身の苦労してきた経験を踏まえた前向きなメッセージを伝える弁論で優秀賞をいただきました。

| 第91回全国盲学校弁論大会 | 弁論中の渡辺さん |

| 受賞式 | 受賞式 |

(2023年10月5日)

高1秋学校の報告

高等部1年生は10月13日~15日に2泊3日の日程で埼玉県立長瀞げんきプラザでの宿泊学習「秋学校」に行って参りました。

1日目はバス内でのレクリエーションに始まりケイジーエス株式会社で工場見学とブレイルメモスマートAir32の組み立て体験をしました。いつもお世話になっている製品の歴史と成り立ちを学び、働いていらっしゃる本校出身の先輩から「視覚障害の自分にこそできる進路や仕事を悩みながら見つけてください」とエールをいただきました。

2日目は野外炊事、班で協力し火起こしや文字通り「同じ釜の飯」とカレーをおなか一杯いただきました。午後は係が工夫して計画した室内ゲーム、夜はお待ちかねのキャンプファイヤーを囲みワイワイと過ごし秋を満喫しました。

3日目は雨天でしたが埼玉県立自然の博物館の地学の学習に参加し様々な岩石を観察しました。天候にも恵まれ全行事がほぼ予定通りに運び、病気や怪我が無く無事に帰ってくることができました。

3日間寝食をともにした経験と、秋学校委員を中心にクラス全員で行事を企画し実践できたことは今後の自信につながると思います。

| KGS職業教育講演 | 野外炊事盛り付け |

| キャンプファイヤー |

(2023年11月13日)

2023年度 音楽科定期演奏会

10月5日(木)、音楽科では、4年ぶりに文京シビックホール小ホールにて定期演奏会を開催しました。

第1部では専攻(声楽・ヴァイオリン・ピアノ)の演奏、第2部では本校の卒業生でもある片岡亮太先生に指導していただいた和太鼓アンサンブルを披露しました。

この定期演奏会は、生徒達の日頃の成果を聴いていただくため毎年行っており、プログラム作成などのコンサートに向けての準備や、当日の受付・アナウンス等も、生徒達が分担をして行っています。音楽科生徒にとって、同じ学校の中学部・高等部普通科・専攻科の生徒達に観客席で聴いてもらえるという事は何よりも大きな励みになっており、また、鑑賞する生徒達にとっては、普段なかなか訪れる事がない音楽ホールで生演奏を聴く貴重な機会となります。

コロナ禍の3年間は外部の方をお呼びする事が出来ず、今回は久しぶりに一般席を設けての開催となりました。当日は、予想以上に多くのお客様にご来場いただき、準備したプログラムが足りなくなってしまうほどでしたが、終演後には、たくさんの温かい励ましのお言葉を頂きました。ありがとうございました。音楽科では、年間を通じて実技試験や外部でのコンサートなどの演奏の機会がありますが、今回の定期演奏会での経験を踏まえて、生徒一人ひとりが大きく成長していって欲しいと願っています。

|

| 音楽科生徒全員による太鼓の演奏 |

* 定期演奏会当日の楽しい写真は、音楽科・定期演奏会ページに掲載しております。音楽をお届けできないのが残念ですが、是非ご覧ください!!

(2023年10月20日)

幼稚部 校外保育「お芋掘り」

幼稚部では、10月12日(木)に芋掘り遠足に行きました。心地よい風が吹く秋晴れの中、今年も板橋区の農園でお家の人と一緒にお芋掘りをしました。畑に向かう前、子ども達が笑顔で「お芋掘りだね。」「超特大のお芋を掘るんだ!」と話す姿からは、お芋掘りを心待ちにしている様子がうかがえました。

農園の畑の土はふかふかして少し湿り気があり、子ども達が普段遊んでいる砂場の砂のさらさらとした感触との違いを味わいました。お芋掘りでは、お父さん、お母さんと一緒にさつまいものつるを力いっぱい引っ張ったり、なかなか抜けないお芋を手やシャベルを使って掘ったりしました。掘れたお芋を手にした子ども達からは「重い!」「大きい!」といった元気な声があがりました。たくさんお芋がついたつるを手に、嬉しそうに先生に見せる子、掘れたお芋の形をよく見て、触れて、形を確かめた後に「恐竜みたい!」と話す子、一つずつ触って確かめながら「1,2,3…11個も取れた!」と取れた数に驚く子もいました。

たくさんの楽しい体験ができたお芋掘りとなりました。

|  |

|

| たくさんほれたよ さつまいも |

(2023年10月18日)

幼稚部 「さくら組お楽しみ会」

9月26日(火)、さくら組お楽しみ会を実施しました。

さくら組みんなでスクールバスに乗り、お歌を聞きながら葛西臨海公園に行きました。午前中は、葛西臨海水族園でヒトデやウニ、ヤドカリ、ナマコに触りました。始めはドキドキしてなかなか手が出せない様子の子どももいましたが、教師と一緒に触れる中で手の上に乗せられるようになりました。手の上で生き物が動く様子に驚いた表情を見せたり、鼻に近づけて匂いを嗅いでみたりと、様々な姿が見られました。

お昼には、お家の方が作ってくれたお弁当をみんなで楽しく食べました。午後の活動に向けて、子どもたちに元気をチャージしてくれました。

午後は、葛西臨海公園の「わくわく広場」で遊びました。お友達と一緒に乗れるスイング遊具やスプリング遊具、ネット遊具等、幼稚部にはない遊具がたくさんあり、慣れない遊具にチャレンジしたり、汗を流しながら楽しんだりしました。普段は登校曜日が異なるお友達とも一緒に遊ぶことができ、下校時にはお家の方に嬉しそうにお話ししていた子どももいました。

|  |

|

| 葛西臨海水族園 | ヒトデを触ったよ | 葛西臨海公園「わくわく広場」 |

(2023年10月18日)

他附属との交流 ~附属桐が丘と音楽科の交流演奏会

10月10日、音楽科生徒と教員は、筑波大学附属桐が丘特別支援学校の音楽鑑賞会にお招きいただき、音楽交流会に参加しました。半年ほど前に、附属桐が丘の音楽の先生よりお話しをいただき、各校音楽科教員で連携し企画を進めてきました。

本校専攻科音楽科《音楽福祉概論》の授業では、これまで、高齢者施設、社会福祉施設に訪問することで音楽の社会的な役割を考え、慰問演奏や交流会を実践してきましたが、今回の附属桐が丘との交流会では、小中学生の皆さんに音楽科生徒の演奏を聴いていただくこと、加えて、会場の皆さんと一緒に楽しくひとつのアンサンブルをするための工夫を考え、準備してきました。

附属桐が丘の方では、コロナ禍の鑑賞会を開催できなかった時期を待って、およそ2年ぶりの待ちに待った鑑賞会とのこと、子どもたちの表情にパッと明るい光が灯り、高揚した声で迎えてくださいました。こちらも気持ちが大きく高まりました。

音楽は人の心と心を繋ぐ銀河のよう。織姫と彦星、千年の愛が繋がる。

障害や年齢差を越えて、笑顔と音楽が附属特別支援の絆を結んだひとときとなりました。

本日のプログラムを、お知らせします。

1.

J.S. バッハ作曲 イギリス組曲第3番 作品808より

第1曲 プレリュード

第2曲 アルマンド

第3曲 クーラント

第6曲 ジーグ

ピアノ 高等部音楽科3年 松下誠治

2.

S.プロコフィエフ作曲 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 作品115

ヴァイオリン 高等部音楽科3年 長野礼奈

3.

J.ブラームス 作曲 2つのラプソディ より

第1番 作品79-1 ロ短調

ピアノ 高等部音楽科3年 石田乃彩

4.

R.シュトラウス作曲 献呈 作品10-1

ソプラノ 専攻科音楽科2年 小田久美子

ピアノ 永山香織(本校音楽科教諭)

5.

NHK連続テレビ小説《あまちゃん》

オープニングテーマ

リコーダー 音楽科生徒全員

6.

ふるさと

高野辰之作詞・岡野貞一作曲 名取太郎(本校音楽科教諭)編曲

音楽科生徒・教員全員

|

|

| NHK連続テレビ小説《あまちゃん》 オープニングテーマ リコーダー 音楽科生徒全員 |

R.シュトラウス作曲 献呈 作品10-1 ソプラノ 専攻科音楽科2年 小田久美子 ピアノ 永山香織(本校音楽科教諭) |

|

|

| ふるさと 高野辰之作詞・岡野貞一作曲 名取太郎(本校音楽科教諭)編曲 音楽科生徒・教員全員 |

(2023年10月10日)

ハンドベル リンガーズ あかね(筑波大学附属盲学校ハンドベルクラブOG会)のご紹介

色づく秋に向けて、ハロウィンや大学祭と雑司ヶ谷の街も賑やかになってきました。木漏れ日が揺らめく連休の昼下がり、本校の音楽室からキラキラとした音色が響いています。本校卒業生のハンドベルOG会の練習です。

この度、一般社団法人・日本ハンドベル連盟主催、第47回全国ハンドベルフェスティバル (於:青山学院大学講堂 11月19日(日))に、ハンドベル リンガーズ あかね(筑波大学附属盲学校ハンドベルクラブOG会)が出演します。

入場無料、一般公開ですので、是非お越しください。

《ハンドベルリンガーズ・あかね》の歩みについて、代表の朝居和歌子さんにお聞きしたところ、次のように説明してくださいました。

《ハンドベルリンガーズ・あかね》は、1981年日本ハンドベル連盟の奉仕活動の一環で、1オクターブのイングリッシュハンドベルを寄贈されたことから始まり、最初は音楽の授業で扱ったとのことです。ハンドベルの音色に感動した先輩方によって、1982年に中学部にハンドベルクラブが結成されました。1984年に3オクターブになり、演奏の幅が広がりました。

その後、1986年に高等部にもハンドベルクラブが結成され、1996年頃まで続きました。ハンドベルリンガーズ・あかねは、1994年頃、ハンドベルクラブOGで結成、当時、顧問を引き受けてくださった、間々田和彦先生のご尽力を得て、1998年から本格的な演奏活動を始めました。現在は、月2~3回練習を続けています。母校文化祭、ハンドベル連盟主催演奏会への参加、病院や高齢者施設・障害者団体のイベントへの訪問演奏など続けてきました。

(『視覚障害教育ブックレットvol.47 コラム: ハンドベルの可憐な響き〜盲学校卒業生によるハンドベルの活動のご紹介 文・岩城美智子』より抜粋)

|

| 本校317教室での練習風景 |

(2023年10月10日)

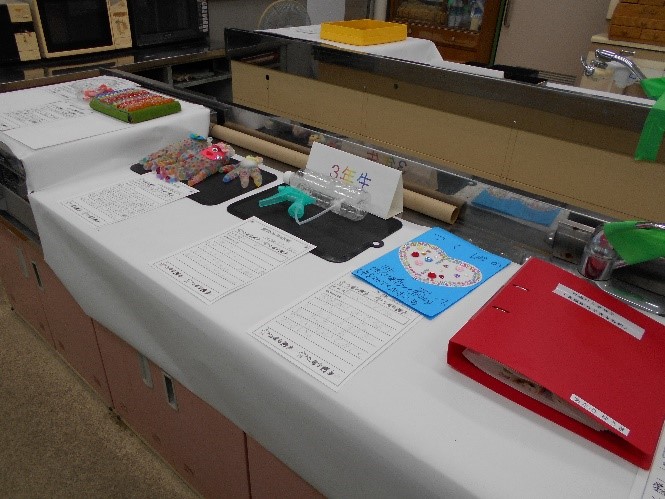

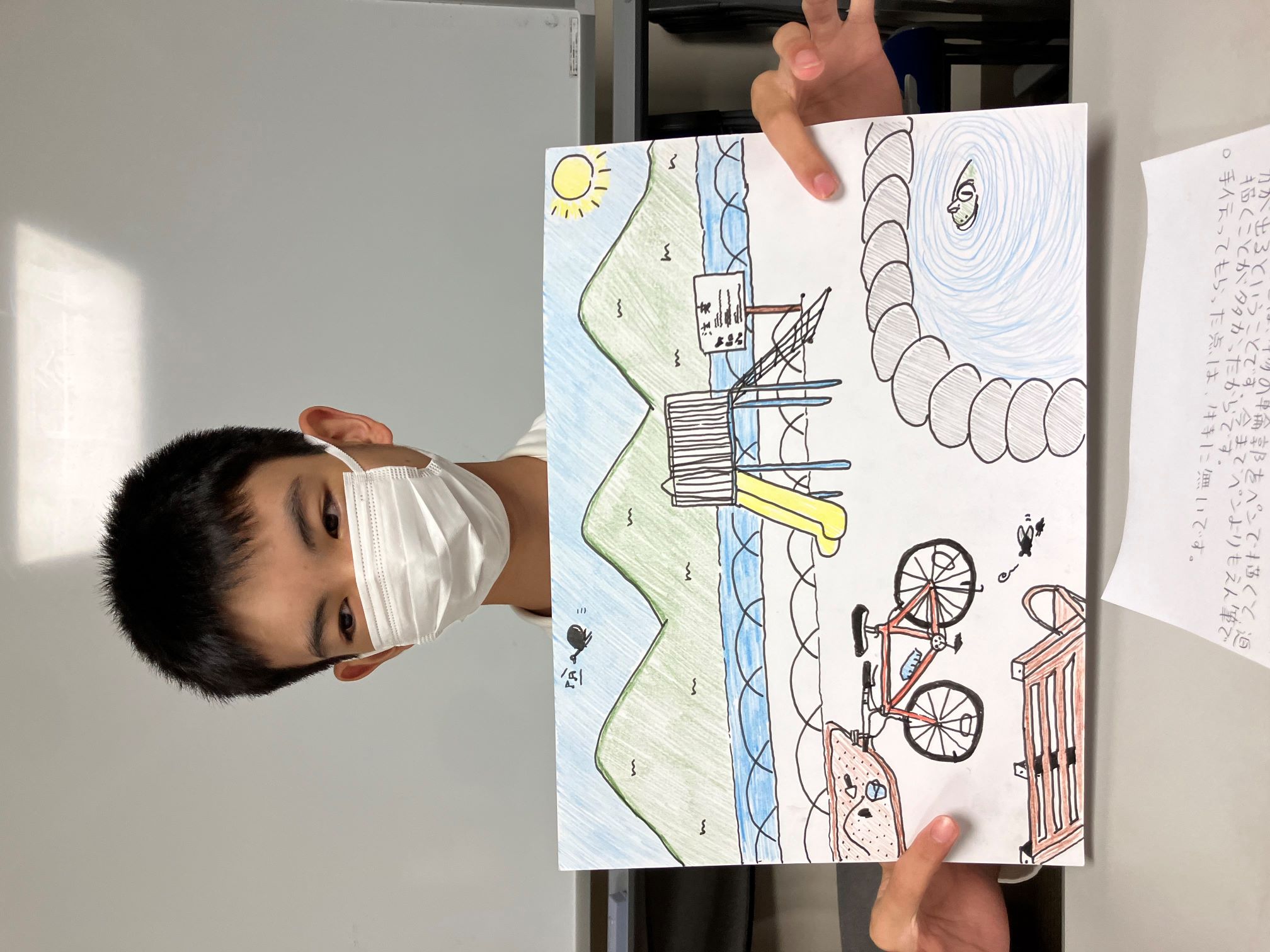

小学部夏休み作品展

9月5日(火)~8日(金)に小学部夏休み作品展が開かれました。

会場の小学部家庭科室には、紙・粘土・木・ビーズ……様々な材料でつくられた造形作品、合唱の録音、調べ学習、夏休みの思い出日記などが所狭しと展示されました。

どの作品も子どもたちの興味・関心・意欲に結び付いた力作でした。楽しい夏休みの思い出にあふれる作品でした。

この夏休み作品展は、数多くの友だちの作品を手に取って鑑賞できる貴重な機会となりました。

|

|

(2023年10月7日)

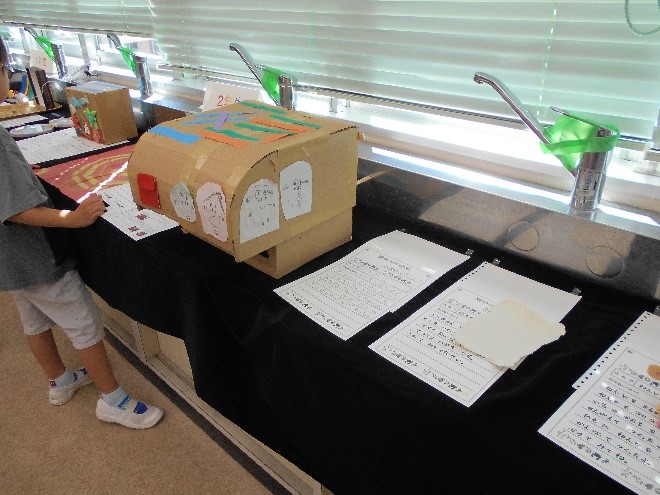

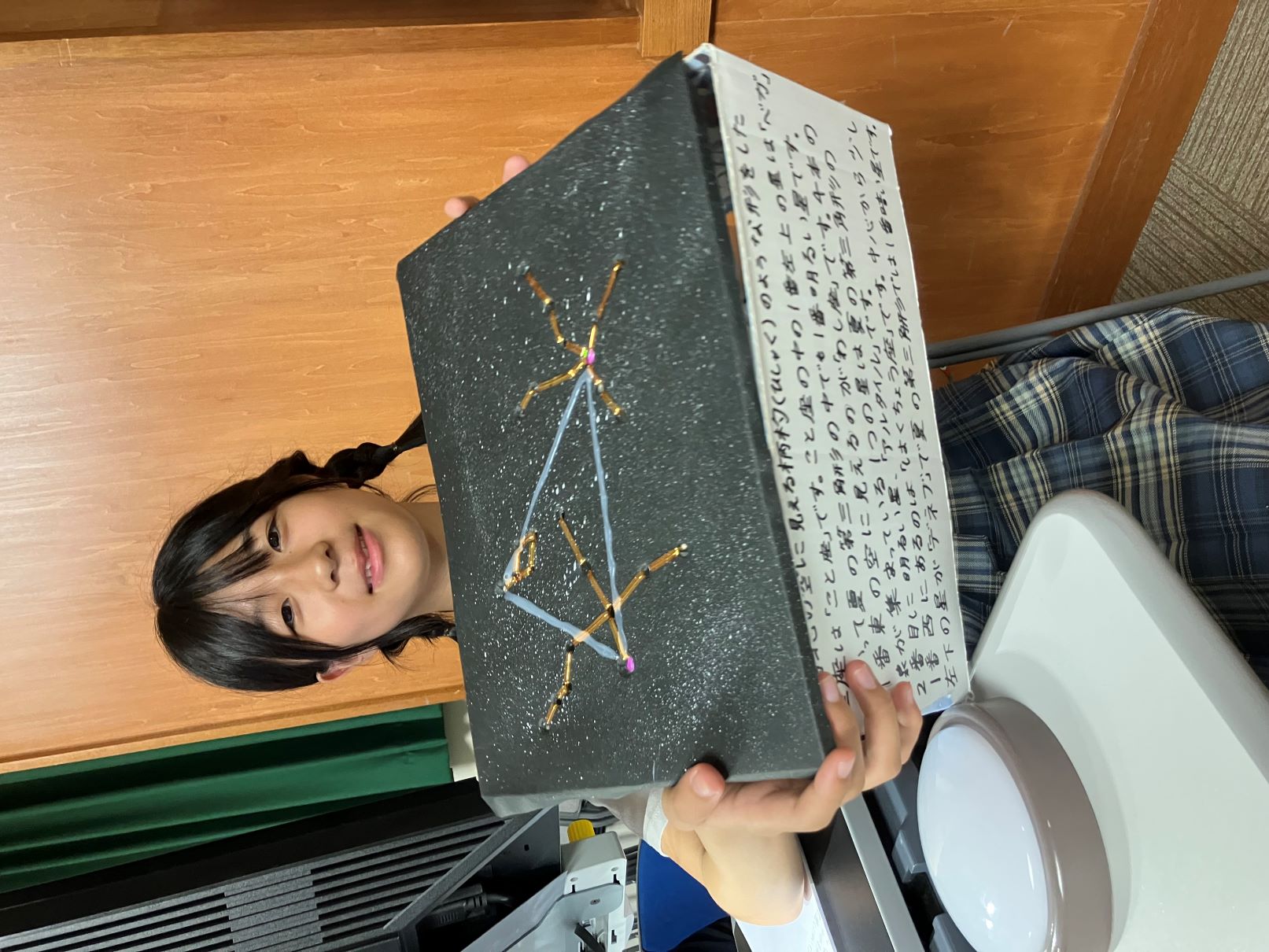

中学部 作品発表会

中学部では、毎年夏休みに、それぞれの生徒が自分の興味、関心、得意分野を生かして、手芸・美術・文芸などの作品制作や様々な研究レポート等に取り組んでいます。

夏休み明けにはお互いに作品を鑑賞し、それぞれの成果を中学部全員の前で発表しました。

ペン立て、小物入れ、バッグ、メダル立て。

カルタ、双六。

絵画、習字、オルゴール。

竪穴式住居、矢尻、触ってわかるプラネタリウム。

旅行記、短歌集、レシピ集。

社会科、理科、身の回りのことなどから自分でテーマを決めて調べたり実験をしたりしたレポート。

力作、秀作揃いの素晴らしい発表会になりました。

|

|

|

| 絵画 | ペン立て | 触ってわかるプラネタリウム |

(2023年9月20日)

星の道しるべ 〜宇宙にかける音楽科の魂

音楽科では、しばしば、教員、生徒全員で校外演奏に出かけます。

9月9日は、鎮魂と希望の世界音楽祭(第11回首都防災ウィーク 於:東京都慰霊堂)にて、15分のステージをいただき、《星の道しるべ》(高等部音楽科作曲専攻卒業生 橋本陸作曲)を合唱しました。

会場では多くの音楽科卒業生の活躍を参観し、ご挨拶をすることができました。

音楽科の絆を感じ、脈々と繋がっている音楽科魂を実感しました。

音楽の道は果てしなく厳しい。夜空を見上げ広がる宇宙の空気を吸い上げ、《よし!》と、また思い直して、それぞれの音楽の道を歩いていくんです。

この曲は作曲専攻の授業の中で産み出されてから、機会あるごとに在籍生徒により歌い継がれている音楽科にとって大事な作品です。

これまで卒業、新歓のイベント、定期演奏会はじめ、外のイベントでも歌ってきました。

他校から歌いたいと申し出をいただいたこともあります。

皆様、本校ホームページのトップページの動画《星の道しるべ》を今一度、ご覧ください!

本日の演奏を添付します。

星の道しるべ 作詞作曲 橋本陸

演奏 音楽科生徒一同

ピアノ 永山香織(音楽科教諭)

是非お聴きください。

https://youtu.be/dyN1qa1nBvw?si=TfmUDi-yObhVD0FX

(2023年9月13日)

バーミンガム2023IBSAワールドゲームズでの活躍

4年に一度開催される視覚障害者スポーツの世界大会が、8月下旬にIBSAワールドゲームズとして、イギリスのバーミンガムにて行われました。

本校からは、江村圭巳教諭がテンピンボウリングの日本代表として出場しました。ブラインドサッカーは、女子カテゴリーとして初の国際大会となりましたが、体育科の山本教諭が監督として、また、中学部3年島谷花菜さんが選手として出場しました。

江村教諭は、クラス別(B1女子)において、見事、銀メダルを獲得しました。アジア大会では残念ながら韓国の選手に敗れましたが、今回はその雪辱を果たして堂々たる世界2位となりました。おめでとうございます!

山本教諭が監督として率いるブラインドサッカー女子は、イングランド、スウェーデン、モロッコを破って予選を勝ち抜き、準決勝ではPK戦の末、インドに競り勝ち、決勝戦でアルゼンチンと対戦しました。善戦むなしく、惜しくも銀メダルとなりましたが、初の世界大会で2位という快挙を果たしました。島谷選手は、公式戦初出場ながら、イングランド戦で1得点を挙げて、最年少得点記録を更新し、モロッコ戦でも2得点を決めました。また、卒業生の若杉さんも出場し、イングランド戦で得点を決めました。おめでとうございます!

その他に、ブランドサッカー男子、ゴールボール男子、ゴールボール女子において、本校卒業生が大会に出場し、活躍しました。特に、ゴールボール男子は、優勝を見事果たして、パリパラリンピック出場権を獲得しました。おめでとうございます!

|

|

| テンピンボウリング 銀メダル | ブラインドサッカー女子 銀メダル |

(2023年9月7日)

高等部 文化祭

7月17日、4年ぶりに保護者の方にも直接ご覧いただける形で高等部文化祭が開催されました。昨年度までのコロナ禍では、朗読劇発表が中心でしたが、今年は発表形式も自由となりました。

開会式の後の最初のプログラムは、今年始めて実施された文化祭実行委員会の企画によるゲーム大会。全学年縦割りの6班に分かれて実行委員が考えてきた問題に挑戦です。先生方の秘密に関する問題、イントロを聞いての曲当てクイズ、レシピから料理名を当てる問題と大いに盛り上がりました。

雰囲気も盛り上がってきたところでメインの学年発表です。高2は傷害事件から刑事裁判までを取り上げたシリアスな正答派劇、高3は自分たちの3年間の名場面を題材に会場中を笑いに巻き込んだ喜劇、高1は青春ドラマを彷彿させる学園劇とエンディングの全員合唱という内容でそれぞれの学年の個性がにじみ出た舞台発表でした。

午後は5つの有志団体の発表がありました。音楽科生によるリコーダー演奏から始まり、高3生徒二人による音楽演奏、ボイス研究部の劇、高2有志生徒によるコント劇、最後は高3生徒2人による音楽演奏という盛りだくさんの内容でした。

そして閉会式で午前中の文実企画の成績発表という流れでしたが、なんと1位が同点ということが分かりました。既に景品も買ってあったため、1位を決めなければなりません。そこで急遽文実企画第2弾ということで、クイズを行いました。司会者の祖父の年齢を当てるという無茶な問題でしたが、無事に順位も決まり、成績発表、表彰式という運びになりました。

終了後の生徒たちの「やり切った!」という爽やかな笑顔が印象的でした。高3のある生徒は、「3年間の中で一番思い出に残った行事になりました。」と話していました。

また、367教室では、高1の自己紹介の音声と高2の昨年度の総合的な探求での成果物の展示もありました。

|

|

| 文化祭実行委員会の企画 ゲーム大会 | 高等部1年 舞台発表 |

|

|

| 音楽科 リコーダー演奏 | ボイス研究部 劇 |

(2023年8月29日)

幼稚部 みんなの夏祭り

7月22日(土)に幼稚部みんなの夏祭りを実施しました。

始まりの会では「イロハ音頭」を家族みんなで踊り、お祭り気分を盛り上げました。その後、かき氷屋、ボウリング屋、オリジナルうちわを作るうちわ屋、様々な感触や音、香りなどに親しめるお楽しみ屋の屋台が開かれ、子どもたちは家族と一緒に自由に回りました。かき氷の冷たさに驚く子、ボウリングのピンを勢いよく倒して大喜びの子、うちわにキラキラシールをたくさん貼って満足そうな子、満面の笑みでウォーターベッドに寝転がる子。それぞれお気に入りの屋台も見つかった様子です。

後半は、附属大塚特別支援学校さんからお借りした巨大パラバルーンにみんなで入り、風を感じました。カラフルなバルーンと大きな風に大興奮の子どもたちでした。

夏祭りには28名の方にご参加いただきました。登校曜日が異なるため、日頃は会う機会が少ないお友達とも一緒に楽しむことができました。

| みんなで盆踊り | お楽しみ屋さん |

| お祭りパラバルーン! |

(2023年8月25日)

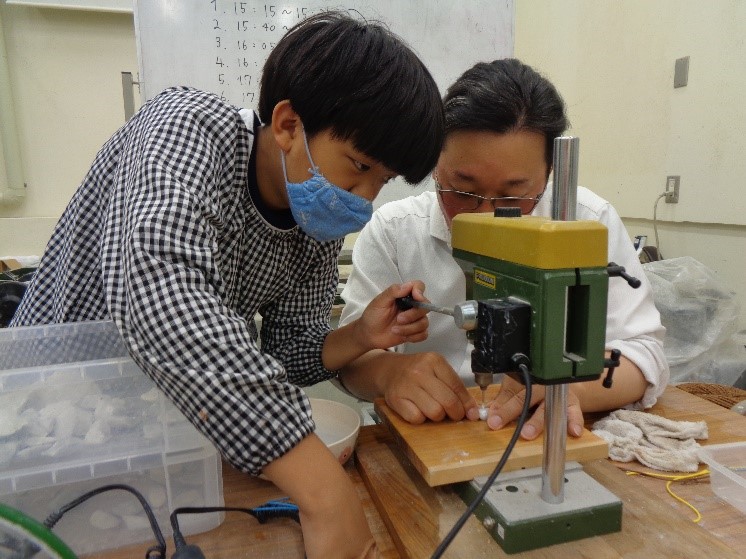

小学部 高学年夏季移動教室

7月11日から12日にかけて、3年生から6年生は夏季教室に行ってきました。2年ぶりの夏季教室に期待を胸いっぱいに広げて準備をしてきました。

行きのバスの車内で友だちと楽しく話をしていると、あっという間に筑波大学筑波キャンパスに到着です。筑波キャンパスでは、3・4年生と5・6年生に分かれ、筑波大学の先生や学生にご協力をいただき、運動体験と制作体験を行いました。

運動体験では、ラートやトランポリン、肋木、大きなGボールなど様々な運動に取り組みました。5・6年生は今年の1月に続き、2回目のラートとなり、新しい技に挑戦する児童もいました。3・4年生は初めてのラートで、やる前はドキドキしている様子でしたが、やってみると楽しそうな表情で側転ができました。またトランポリンでは高く跳んだり、お尻や背中で弾んだりと笑顔で身体を動かしていました。

制作体験では、石をやすりで削り、オリジナルの作品作りを行いました。やすりは、5種類の粗さの違うものを使用し、一番粗いやすりで形を変え、徐々にきめ細やかなやすりで削っていくことで、透明感のあるつるつるの石に仕上げていきました。できた石は、そのまま作品にする子もいれば、穴を開けてひもを通し、ネックレスにする子もいました。時間をかけて丁寧に取り組んだこともあり、自分の作品に愛着がわき、大切に持ち帰りました。

筑波キャンパスからさしま少年自然の家に移動後、夕食を済ませていざキャンプファイヤーという時に雷雨に見舞われてしまい、急遽、キャンドルサービスに変更となりました。キャンドルサービスの時には、火の神「ミスター・ファイヤー」が登場し、大盛り上がりでした。火の神や先生に一人ずつロウソクに火をつけてもらって会場の中央に集め、『燃えろよ、燃えろ』を歌いました。その後は、各班が準備していたゲームをみんなで楽しみました。

2日目の昼食はみんなでカレーライスを作りました。各班で野菜を切る係や、お米を研ぐ係など役割を分担し、協力して作りました。それぞれの班のカレーが完成し、「暑かったけど無事にできてよかった。」、「みんなで作ったから美味しい。」などと話をしながら美味しくいただきました。自分が使った食器は自分で片付け、また上級生はみんなで使った道具を率先して片付ける姿も見られました。

2年ぶりの夏季教室、とても暑い中での実施でしたが、友だちと話したり、協力したり、笑い合ったり、また自分の身の回りのことは自分で取り組んだりと、たくさんの思い出が残る2日間となりました。

|

|

| 制作体験 | 運動体験(ラート) |

|

|

| キャンドルサービス | カレー作り |

(2023年8月25日)

小学部高学年 春の校外学習

5月12日に5,6年生が、19日に3,4年生が埼玉にある国営武蔵丘陵森林公園へ春の校外学習に行きました。12日は天候に恵まれ、1時間ほど山道を歩きながら、環境担当の方からの説明を聴きました。ハルゼミの鳴き声を聴いながら自然に親しみました。19日は残念ながら小雨も降る時間帯もありましたが、カエルの鳴き声が聞こえたり、木の傘の下でお弁当を食べたりと、天候に負けず楽しむことができました。

|

|

| 3・4年 | 5・6年 |

(2023年8月25日)

中学部 夏季学校

中学部では、「35人全員で笑い合い、手を取り合って助け愛、最大の行事夏季学校を最高の思い出にしよう!」の全体目標のもと、7月18日(火)~20日(木)の2泊3日で山梨県甲州市にある甲斐の国大和自然学校にて夏季学校を実施しました。(今年度はコロナ禍以前の2泊3日、場所も山梨県に戻しての実施となりました。)

1日目。学校で開校式を行った後、1台の大型バスに乗り込み、全員で宿泊・活動先である山梨県甲州市の大和自然学校へ移動。施設到着後は館内オリエンテーリングやレク係、キャンプファイヤー係、野外炊事係の3つに分かれて係活動がスタート。夜は体験館にてレクリエーション。ボウリングや腕相撲大会などをしながら、白熱した夏季学校初日の夜を楽しみました。

2日目はプチシャワークライミング(沢遊び)。まずは、沢の中をじっくりゆっくり歩き、時には川の水をかけ合いながら沢遊びを楽しみます。慣れてきた頃には急流の中を歩き、大自然を満喫。「初めて川の中を歩いた」「ビシャビシャになったけど楽しかった」などと大満足の様子でした。夕方はキャンプファイヤー。キャンプファイヤー係による点火劇や各班で練習した出し物の披露、最後に今年の夏季学校テーマソングを歌うなど、火を囲みながらの暑い2日目の夜も大いに楽しみました。

3日目最終日は、カレーライス作りを各班で実施。火を起こす係、野菜や肉を切る係、盛り付け係など、各班で生徒たちそれぞれが助け合い(愛)ながら、どの班も力を合わせて作ったカレーライスは大成功。「みんなで作ったカレーは美味しい!」と笑い合いながら、山盛りカレーライスをほぼ全員が平らげていました。

ポストコロナでの夏季学校。「2泊も大部屋にみんなで泊まったことなんてない」「キャンプファイヤーは今回が初めて」という生徒もいました。幸運にも天気に恵まれ、暑すぎることもなく、雨も降ることなく無事に終了し、夏季学校を最高の思い出にできました。

|

|

| 白熱の室内レクリエーション | 大自然を満喫!プチシャワークライミング |

|

|

| キャンプファイヤーで皆の心を一つに | 野外炊事で最高のカレーライス作り |

(2023年8月9日)

小学部 修学旅行

6年生は6/7(水)~/9(金)まで盛岡・仙台方面へ2泊3日修学旅行に行ってきました。

1日目は東京駅から盛岡駅まで東北新幹線に乗って移動しました。1日目の午後は「桜井記念視覚障がい者のための手でみる博物館」に見学に行きました。うさぎ、ライオン、白鳥、サメなど様々な生き物のはく製や骨格標本を観察したり、刀や火縄銃を実際に触ってみたり、珍しい楽器を触って鳴らしてみたりしました。その後、仙台まで移動し、宿舎についてからは押し入れ探検、枕投げ、怪談話で盛り上がりました。

2日目午前は鐘崎の笹かま館に見学に行きました。七夕ミュージアムで七夕飾りを見たり触ったりして観察した後、笹かまぼこ手作り体験、七夕飾り作り体験をしました。体験後の試食では、「自分で作った笹かまぼこはやっぱりおいしい!」と好評でした。

2日目午後はせんだい3.11メモリアル交流館で立体地図を触った後、震災遺構仙台市立荒浜小学校に見学に行きました。実際に被災された解説員さんに当時を振り返りながら案内をしていただき、津波の潮でさびたロッカーやゆがんだ床、内側に倒れたベランダ、ヘリコプターで救助を待った屋上などを見学しました。見学後は、東日本大震災で津波が来た海岸まで行き、防波堤で休憩をしたり、海に近づいたり、貝をひろったりしました。

3日目は東北歴史博物館に行きました。まず、子ども歴史館では縄文土器の模様を粘土に付ける、黒曜石で布を割く、江戸時代の旅人の格好に着替える、小鼓や大鼓の演奏などの体験をしました。次に、古民家の見学をし、学芸員さんに解説をしてもらいながら、門、囲炉裏、土間、柱、縁側などの見学をじっくりしました。囲炉裏で火をつける体験もしました。

昼食後は仙台駅でお土産を購入しました。財布と相談しながら自分や家族へのお土産を購入することができました。帰りの東北新幹線では各自おやつを食べたり、会話を楽しんだりしながら過ごしました。

小学部では久々に2泊3日の修学旅行が実施でき、6年生3名全員が元気に過ごし、友情を深め、そして多くの思い出を作ることができました。

|

|

| 手で見る博物館 集合写真 | 手で見る博物館 うさぎのはく製観察中 |

|

|

| 手で見る博物館 刀と銃の観察 | 笹かまぼこ手作り体験 |

|

|

| 震災遺構 仙台市立荒浜小学校見学 | 東北歴史博物館 古民家見学 |

(2023年7月31日)

小学部 新入生歓迎会

4月26日(水)に小学部新入生歓迎会がありました。体育館に小学部児童31名全員が集まり、1年生を囲んで自己紹介や各学年からの出し物を行いました。各学年の出し物では、1年生はクイズ、2年生はトーンチャイムの合奏、3年生はボール回し、4年生は学校紹介クイズ、5年生は聖徳太子ゲーム、6年生は1年生に関係するクイズで、どの出し物も盛り上がりました。最後には「チューリップ」の合唱を行い、楽しいひと時を過ごしました。1年生の皆さん、早く学校に慣れていけるといいですね。

|

(2023年7月31日)

高等部3年 歌舞伎鑑賞教室

6月16日(金)、高等部3年生は歌舞伎鑑賞教室に行ってきました。

今年10月末に閉館し、建て替えられる国立劇場。今回の鑑賞教室は「初代国立劇場さよなら公演」と銘打たれ、八岐大蛇を素戔嗚尊が退治したという伝説に取材した近松門左衛門の名作『日本振袖始』が上演されました。

生徒たちは劇場の最前列でイヤホンガイドも利用しながら鑑賞し、思い思いに歌舞伎を味わい、楽しむことができたようです。その感想を一部抜粋し、ご紹介します。

素戔嗚尊が刀を持ち、八岐大蛇と対峙している様子はとても勇ましく、だけれど美しいものがあった。最後の本性を表した八岐大蛇と素戔嗚尊の戦いでは宙返りなどのアクロバットな動きやぶつかるのではないかと思えるくらいの激しい動きに魅了された。何よりかっこよかったのが、ツケにあったみえだった。やはりツケがなくては迫力なども半減するのだなと本番を見て再認識した。

今よりも娯楽が限られていた江戸時代で、みんながこのような話を見て心を動かされ、日々を頑張って生きていこうと感じていたのかなと想像すると、この歌舞伎というものが日本文化の中でも特に大事なものだと感じた。どうしても動きで伝えるところがあり、それがわからないと内容を細部まで読み取るのは難しいが、昔の人がずっと心の拠り所にしていて、現代に至るまで絶やさずに伝えられてきた文化に触れられてよかったと思った。

女方も歌舞伎の特徴であるとよく言われるので注目してみてみたが、本当に、仕草、立ち居振る舞いが非常に滑らかで、女性らしく動いているのが良く分かった。しかも、こういった男性が女性を演じる役回りができた経緯を考えると非常に興味深かった。もとは女性や少年の出場が幕府により禁じられたから生まれたのであるが、それが結果として歌舞伎を特異な芸術たらしめたと考えるとなんとも面白いと思った。かわいい子には旅をさせよと言う。これは大事な子供ほど苦労をさせて一人前に育てるべきだという意味だったと思うが、もしかすると文化にも同じことが言えるのかもしれない。文化は自由な空気の中でのびのびと発達していきそうだが、意外にも、制限されることによって、なんとか芸能の形式を保持しようと努力がなされ、それが素晴らしい芸能を生み出すことに繋がるのかもしれないと思った。このようなことを考えると、一つの芸能をとってみても、その特徴の説明の裏には様々な物語、歴史的背景があると分かる。これらは非常に興味をそそられるものだし、悠久の時を経て受け継がれてきた先人の遺産である。祖先が積み上げて来た貴重な財産を守り、そこに新たな要素を加えて次代に託す、これが我々に求められている事だと思った。

私が人生で初めて歌舞伎を見て持った感想は、「古い」という言葉で物の価値は測れない、という事です。日本には、たくさんの種類の文化・芸術がありますが、現代ではその存在感は弱まっていると思います。昔から続いているものは古典と呼ばれ何か古い物であるという印象が強くつき、なんとなく、舶来の文化や芸術が、現代の、新しいものであるというような感覚が多くの人にあるのではないかと思います。しかし先日鑑賞した歌舞伎には、そんな「古いもの」という印象を持つ暇もないほど、観客を圧倒する魅力があったと思います。重い服を着ているのに余裕で飛び跳ねる大蛇の演者さん、良い声で物語を語り続ける語り手の人たち、様々な楽器の音。その全てが、いきいきとしていて、躍動感にあふれていたと思います。

実際の作品は想像以上に迫力があった。どんな動きをしていたのかは詳しくわからなかったが、動きが激しくなるにつれ、その情景を描写する音も激しくなっていることが分かり、音と動きがまじりあって、どちらが欠けることもなく一つの作品を作り上げていることに感動を覚えた。まさに、「歌舞伎」の文字通り、歌って舞う、そんな様子が伝わってきた。また、「みえ」など、歌舞伎独特の手法で、動いて演じている中に、瞬間を切り取り絵に描いたように見せるところがあるということを知り、それが興味深いことに思えた。なぜなら、絵と動きは個人的に共に存在するものではないのだろうという先入観があったからだ。絵では表現できないものがあるから、それを動いて表現するはずであり、あえて動きの中に静止を残すという発想が魅力に思えた。

|

| 公演後、ロビーにある「鏡獅子」の前で。 |

(2023年7月11日)

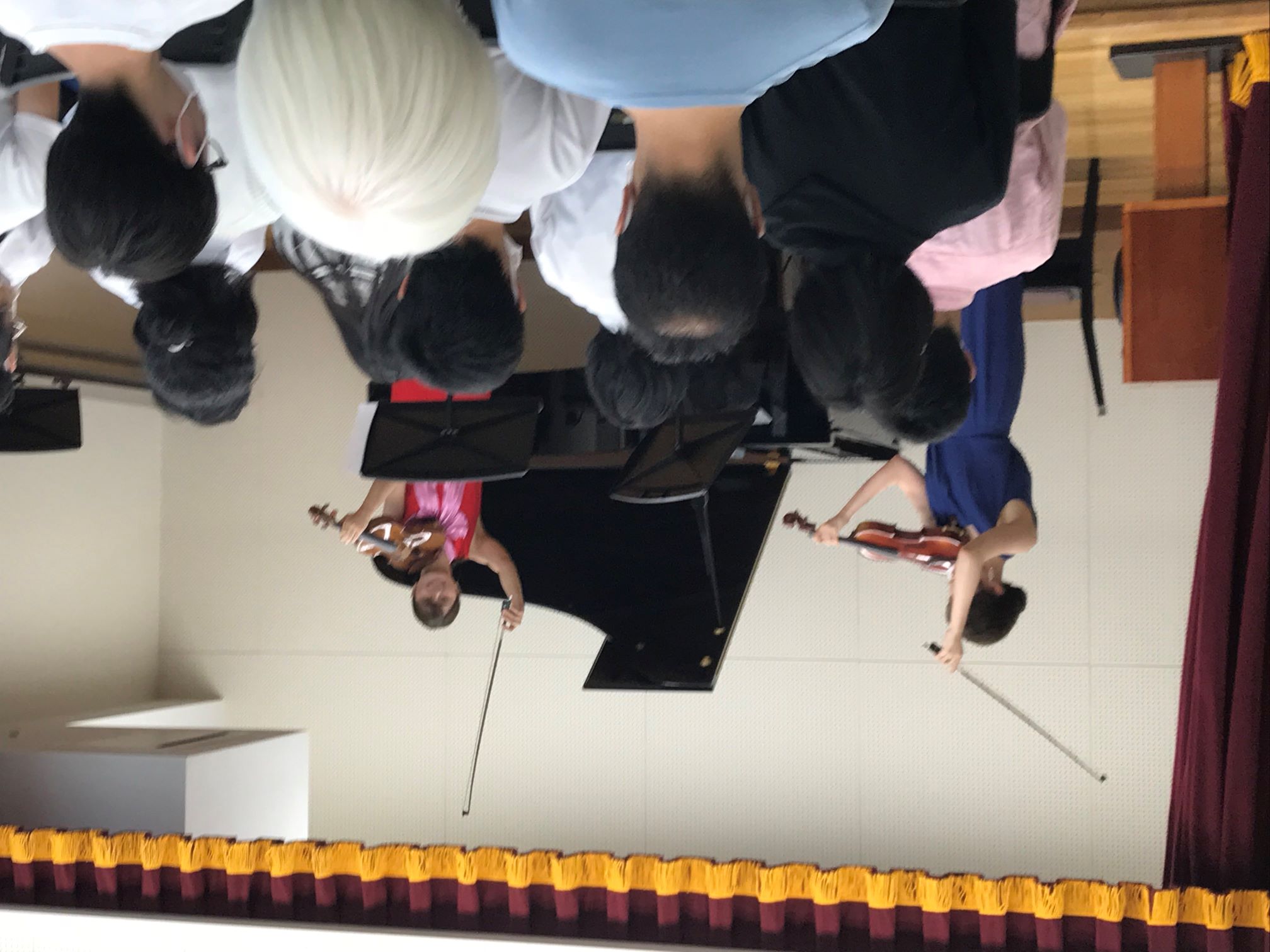

中学部 ヴァイオリニストの方々との交流会

『12人のヴァイオリニストProduced by 高嶋ちさ子~お客様目線のコンサートの作り方~』

中学部では、6月29日(木)にヴァイオリニストの方々との交流会を行いました。来校されたのは、ヴァイオリニストの高嶋ちさ子さんと一緒にクラシックユニット「12人のヴァイオリニスト」のメンバーとして活躍されている甚目 和夏(はだめ わか)さん、 岡本 侑里子(おかもと ゆりこ)さんです。

ミニコンサートは「カノン」「浜辺の歌」から始まり、迫力に息をのんだ「チャルダーシュ」や「リベルタンゴ」まで、ヴァイオリンの音色にたっぷりと親しむことができました。また、高等部音楽科生徒との共演や楽器体験もさせていただき、芸術・芸能の世界でご活躍されている方々のコンサートで観客を楽しませるための工夫やトークを通して、生徒たちは楽しい時間を過ごしながら働くことや職業について教えていただく貴重な機会にもなりました。

|

|

| Vnデュオ演奏 | 中学生の楽器体験 |

(2023年6月30日)

幼稚部 校外保育

5月26日(金)、幼稚部校外保育を実施しました。幼稚部の校外保育は、親子で参加する遠足です。この日は、北区にある飛鳥山公園に行ってきました。前日までお天気が心配されていましたが、当日は公園で遊ぶにはちょうどよい気候でした。

回転遊具やうんてい等、幼稚部にはない遊具が公園にはたくさんありました。お家の方と一緒に新しい遊具に挑戦する姿も見られました。みんなの大好きなブランコや電車の展示もあり、楽しい時間を過ごすことができました。

今年度は、久しぶりにお弁当の時間も設け、お家の方が作ってくれたお弁当を嬉しそうに見せてくれたり、笑顔で食べる姿がとても素敵でした。

|

|

| みんなでお弁当 | 楽しかったね、終わりの会 |

(2023年6月29日)

日彫展・触れる鑑賞教室 小学部4・5・6年生

4月28日午後、小学部4・5・6年生の児童15名が、上野の東京都美術館で行われている第52回日彫展鑑賞教室に出かけました。

触れる鑑賞教室のために、日本彫刻会に所属する彫刻家の方々・美術館の鑑賞ボランティアさん・学生スタッフさんらが全国各地からお集まりくださり、参加児童数をはるかに上回る方々のサポートを受けながら作品に触れ、対話を通した彫刻鑑賞を進めました。

つるつるに磨き上げられた木の彫刻の触り心地や香りを好む児童、動物をモチーフにした作品に心を惹かれる児童、触察で素材の種類を感じ取る児童など、子どもたちはいきいきとした表情で1時間にわたる彫刻鑑賞を楽しみました。

今回の展示には、この春本校を卒業した児童7名の作品も並びました。?本彫刻会会員である筑波大学生と本校とのプロジェクトで生まれたテラコッタの作品。これらに興味をもって熱心に鑑賞する児童から、「美術館に作品が飾られるなんてすごいな!!来年はぼくの作品がここに展示されるように頑張るぞ。」というやる気に満ちた感想が聞かれました。

|

| 観察している様子 |

(2023年6月28日)

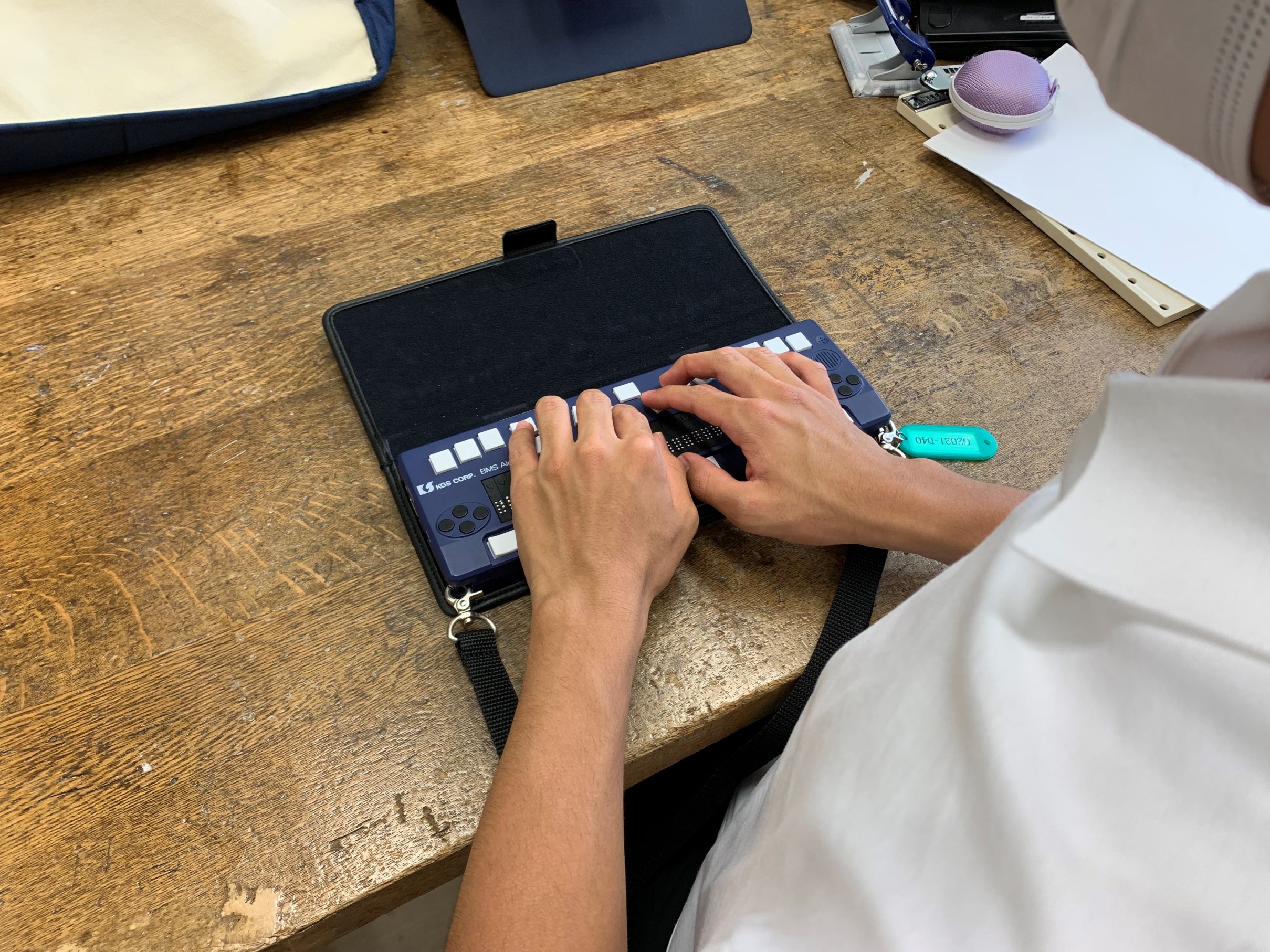

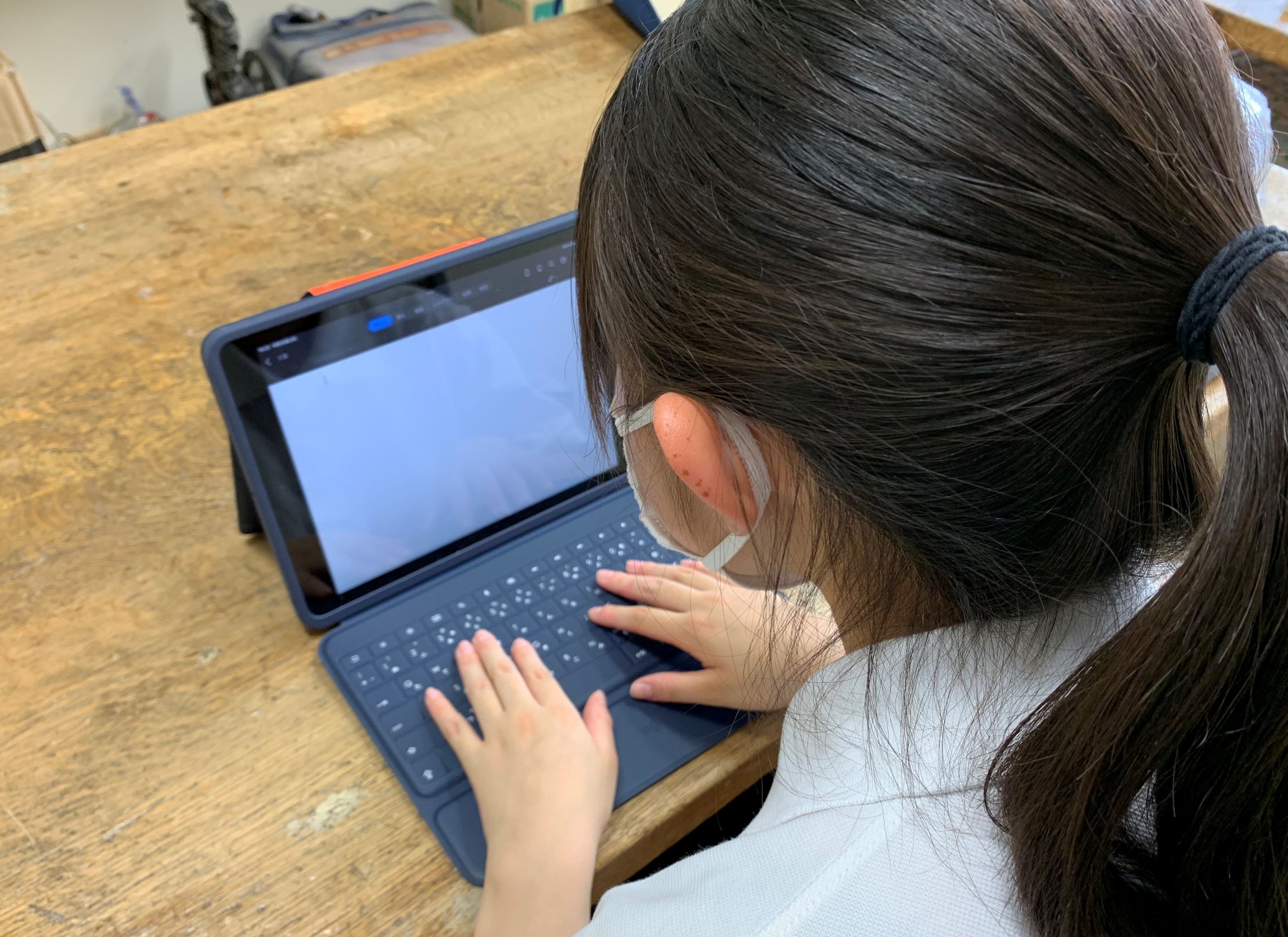

中学部2年 GIGA基礎指導

視覚障害を有する生徒がICT機器を使えるようにするためには、単に機械を渡すだけではなく、支援機器の使い方を指導する時間を設ける必要があります。

中学部では、期末試験最終日の午後、2年生を対象に、特別時間割を組み、GIGAスクール構想に基づき一人一人に貸し出された端末の使い方を学ぶ特別授業を実施しました。

点字使用クラスでは、ブレイルメモを実際に手を動かして操作をしながら学習しました。今回は、点字文書の編集作業の一つである、文字列のコピーと貼り付けの方法を、キーの場所を確認するところから押し方まで、ゆっくり一つ一つ時間をかけて学習しました。

墨字使用クラスでは、一人一人が自分の見やすい表示になるよう設定を調整したiPadを使って、ファイル共有の練習をしました。クラウド上の1つのファイルを全員で編集し、47都道府県の名前を力を合わせて入力しました。

|

|

| BMSでの編集操作 | iPadでの入力練習 |

(2023年6月20日)

高1 遠足

5月12日(金)全国から集まった16名のクラスメイトとの親睦を深めるために遠足を行いました。行き先は、新宿御苑、民音音楽博物館、そして国立競技場です。

新宿御苑では、開放感と新緑を味わいながら園内を気持ちよく歩きました。

民音音楽博物館では、オルゴールの円盤に触れ、チェンバロや古典ピアノはそれぞれの音色を比較しながら、鑑賞させていただくことができました。

また、さまざまな民族楽器を触りながら体験し、お話しを伺うことができ、とても深い学びの機会となりました。このような機会を与えてくださいました、民音音楽博物館様に心より感謝申し上げます。

最後の目的地国立競技場では、国立競技場の歴史や解説を聞いた後、みんなでワイワイとサンドイッチをおいしくいただきました。天候にも恵まれ、安全に行ってくることができました。

参加生徒の感想の一部

古典ピアノの中でも最も古くに作られたという弦をはじくようなピアノの音がとても好きでした。また、古典楽器の説明では思っていたよりも簡単に音を出せる楽器や、意識的ではなく自然の力で作られた楽器もあり、とても驚きました。実際に触ってみると、音を出すのがとても難しかったです。

オルゴールと自動演奏ピアノ、古典ピアノ、民族楽器。全てが初体験でした。オルゴールは円盤型のものを見るのは初めてで、また、自動で曲がかわるからくりが備わった者も初でした。あのオルゴール特有の音にとても癒されました。蓄音機や自動演奏ピアノは現代より優れた技術なのでは、と疑うようなことに驚きを隠せませんでした。

古典ピアノ鑑賞では特にペダルが5本のピアノが印象に残りました。ペダルを2,3個同時に踏みながら演奏するというのはかなり神経を使いそうですが、効果音感覚で鈴や太鼓の音を付けられるというのは斬新でとても画期的でした。

|

|

| 民音音楽博物館での民族楽器の体験 | 国立競技場での集合写真 |

(2023年6月15日)

中学部部活動が本格始動!

部活動体験会、仮入部を経て、新一年生の部活動への入部が決まり、3学年そろっての活動がスタートしました!現在はフロアバレーボール部、陸上競技部、囲碁研究部、鉄道研究部の4つの部活動があります。学年を超えて交流したり、教え合ったり、施設見学や大会出場を目指すなど、授業とは違うメンバーと活動内容で、中学生活を充実したものにしてほしいと願っています。

| フロアバレーボール部 | 陸上競技部 |

| 囲碁研究部 | 鉄道研究部 |

(2023年6月7日)

中学部新入生歓迎遠足

5月12日(金)、初夏の風を感じるさわやかな天候の中、3学年一緒に遠足に出かけました。千鳥ヶ淵公園から桜田門までの皇居周辺を歩き、最後は日比谷公園を散策しました。1年生は初めての遠出でした。

皇居周辺では桜田門の石垣を触って昔の築城技術の高さに思いをはせたり、日比谷公園では明治に作られた馬の水飲み場などを触ったりしました。

午前中だけの短い時間でしたが、少し焼けた顔は充実した時間を過ごした明るい表情をしていました。

|

|

| 桜田門の石垣 高さは白杖何本分? | 日比谷公園の遊具 童心にかえりました |

(2023年5月15日)

中学部3年修学旅行(広島・宮島)

4月25日(火)から27日(木)まで、中学部3年生が修学旅行に出かけました。

本校中学部では、全国から生徒が集まることを前提に、予算の範囲内で学年での話し合いを重ねながら行き先を決めています。これまでの数年、コロナ禍で旅行先の制約がありましたが、今年度は目的地を広島市および宮島周辺として、遠方への修学旅行が実現しました。

初日の広島市内ではあいにくの天候でしたが、原爆ドームを見学し、広島平和記念資料館ではさわってわかる遺物の触察と被爆者の講話を伺い、戦争の悲惨さや平和について学ぶよい機会となりました。

宮島では、名物のもみじまんじゅう作りや杓子作りの体験、島内や歴史民俗資料館の見学を行いました。ご案内くださったガイドの方には見学地周辺の触ってわかる模型を手作りしていただくなど大変協力していただきました。また、ふだん海中にある厳島神社の大鳥居に、当日は干潮が重なって渡ることができ、その大きさや迫力を体感することができました。

最終日は、お好み焼き作りに挑戦しました。プロの方の丁寧な指導の下、一人一人希望のお好み焼き作りと試食を体験でき、お腹も心も大満足の修学旅行となりました。

|

|

| 被ばく瓦の観察 | 被ばくした器の観察 |

|

|

| 宮島での集合写真 | 歩いて渡れた厳島神社の大鳥居にて |

(2023年5月15日)

高等部3年彫刻鑑賞

4月21日(金)第52回日彫展のタッチツアーに行ってきました。

(1)彫刻を触ること、作家の解説を聴くことを通じて、美術作品の鑑賞法を学ぶ。

(2)様々な素材を活かし、異なるテーマで作られた彫刻を鑑賞し、彫刻を楽しむ。

(3)彫刻鑑賞と視覚障害について考える。

3つの目的をみっちりと果たすことができました。日彫会の皆様、貴重な機会をありがとうございました。

生徒の感想から抜粋

印象に残った作品とその理由について

「Towards」

身近な存在である木を丸ごと1本使用した作品であるところに斬新さが感じられ印象に残った。木はシンプルな円柱形が多いが、そこから手触りのつるつるとした女性像を掘り出したり背景はチェンソーでくりぬいたままになっていたりすることから、木もただ形だけでシンプルなのではなく人間のように複雑であることが表現されているように感じた。また作品名がtowardsということ・背景の木が2メートル近く伸びていることから、この作品は木が上へ上へと向かっていくように女性の社会などへの参加も進んでいくべきだという想いが込められているのだと思った。

|

|

「獄卒」

両手で抱えられないほどの大きさと前から見たときの迫力感がとても印象に残った。体や手に持っている刀はすごく太く強そうに感じられるが、後ろからみると背骨も表現されており、強そうな鬼でも後ろからみるとなにか弱弱しい点もあり、表では強がっているが裏では本当は弱い鬼の眼にも涙を表現しているように感じた。

|

|

(2023年5月8日)

小学部スポーツ体験

1月31日(火)に4・5・6年生は、筑波キャンパスでスポーツ体験授業を行いました。

行きのバス車内では、筑波大学の広さや体育施設の数等に関するクイズを行いました。筑波キャンパスの広さや、施設の数に驚いていました。

午前は体育館でラートを体験しました。本物のラートに触れて形を確かめた後、1人ずつラートの中に入り、側転のような形で左右に回りました。最初は不安そうな様子もありましたが、何度か体験する中で、左右の体重移動が上達してキレイに回る児童もいました。また、「楽しい!もっとやりたい!」という声も聞こえてきました。最後の体操部の学生さんによるダイナミックな演技には歓声が上がりました。

午後は陸上競技場に場所を移し、持久走のタイム計測を行いました。1周400mの広い陸上競技場で、学生さんと一緒に気持ち良く走ることができました。

初めて経験するスポーツや、本格的な競技施設での運動を通して、スポーツへの興味が深まる1日となりました。

|

|

| ラート体験1 | ラート体験2 |

|

|

| ラート体験3 | 持久走 |

(2023年4月12日)

中学部2年 社会見学

3月16日(木)快晴。上野動物園とアメ横の散策に行ってきました。

上野動物園では、レプリカの子供像やキリンの骨格で、体や耳、足の大きさなどを確認し、

モルモットでは聴診器で動物のお医者様になった気分で、心臓の鼓動を確認しました。

とても速い鼓動で、びっくり!

|  |

|

| 子ども像のレプリカ | キリンの骨格 | モルモットの心音を聞く |

(2023年4月4日)

中学部1年 社会見学

修了式前日の春らしい暖かな日に、社会見学を実施しました。場所は日本科学未来館で、見学地や学校からの経路、使用する交通機関もみんなの話し合いで決めました。

日本科学未来館では、5階の「世界を探る」をメインに、AIスーツケースを利用した未来型の歩行体験や国際宇宙ステーションの室内見学、様々な模型を触る等、限られた時間内でしたが充実した体験ができました。

昼食は、7階の展望レストランで、カツカレーやミートハンバーグスパゲティ、チーズハンバーグプレート等、各々が選んだ好きなものを食べて大満足!

午後はお台場海浜公園まで散策し、砂浜で寄せる波と戯れて遊び、ゆりかもめにも乗ることができて、楽しい一日を過ごすことができました。

|

|

| AIスーツケース体験 | きぼう内の観察 |

|

|

| ISS模型 | 砂浜に寄せる波 |

(2023年4月4日)